「超名曲」のタイトルが「超訳」でまったく別の意味に! 「スキヤキ」からBTSまで「翻訳」を巡る物語

自動翻訳などという便利な機能が存在しない時代、誤訳や意訳は今よりも横行していた。特にポピュラー・ミュージックや映画など大衆向けのコンテンツでは、超訳ともいうべき行為も珍しくなかった。より簡潔に、より分かりやすく、よりインパクトがあるように、といった動機が送り手側にあるからだ。

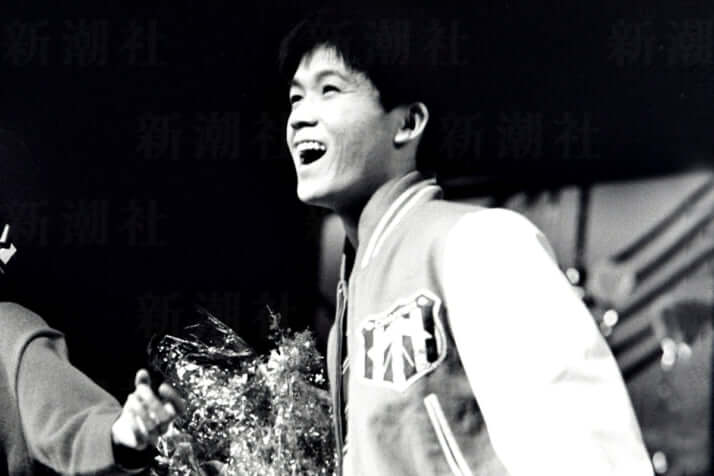

日本人にとってなじみの深い事例は、坂本九さんの「上を向いて歩こう」だろう。欧米で発売されるにあたり、「スキヤキ」と改題されたのは有名な話である。

関係者が日本で印象に残った料理の名前を付けたらしい、というかなりいい加減なプロセスが伝えられている。

永六輔さんの素晴らしい歌詞を知る日本人からすれば、いい加減にしろと言いたくなるタイトルではある。涙がこぼれないように、上を向いてあるこう、という切なさと前向きさが混在した名曲がなぜ「スキヤキ」になるのだ――ただし、日本人初のビルボードランキング1位獲得の快挙を成し遂げているのだから、タイトルがキャッチーだったことは認めざるを得ないだろう。

また、この種の「超訳」に関しては、日本人の方が罪深いというか、「前科」が数多くあるのも事実。最近でこそ減ったものの、いわゆる洋楽の邦題には、問題作やら怪作やらが数多くあった。

ザ・ビートルズの「ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ(原題:A Hard Day’s Night)」、ビリー・ジョエルの「ガラスのニューヨーク(原題:You May Be Right)」、といったあたりは原題とも歌詞ともまったく関係のないタイトル。その意味では「スキヤキ」と大差ない。

熱心な洋楽ファンならば、あれもそうこれもそうと具体的な曲名を次々挙げることができるはずだ。「恋のピンチヒッター」「ビートに抱かれて」「夢の旅人」「高校教師」……ここから原題を想像するのはかなり難しい。

幸いなことに、ほとんどのアーティストは日本語ができないこともあって、この辺の「荒業」は見逃してもらえている。が、時に問題になることも。

シンディ・ローパーの「ガールズ・ジャスト・ワナ・ハヴ・ファン」は日本盤発売時は「ハイ・スクールはダンステリア」だった。デビュー・アルバムのジャケットやPVからインスパイアされたとおぼしき邦題だが、歌詞にはハイ・スクールもダンステリアも出てこない。

ある時に本人サイドが気付いて抗議をした結果、現行のカタカナ表記になったと伝えられている。

日本語ヴァージョンあれこれ

こうした勝手な超訳とは異なるのが、本人公認の日本語ヴァージョンだ。代表格はクイーンの「手をとりあって」。サビの部分の日本語は、英語詞部分を比較的忠実に訳したものである。特筆すべきは、この「サビ日本語」は、日本人向けのサービスではなく、一般的に流通しているアルバムでもそのままだという点。従って曲名も「Teo Torriatte(Let Us Cling Together)」と日本語なのだ。こうした日本語を用いた曲についても、洋楽ファンならば他の事例を思い浮かべることができるだろう。「ドゥドゥドゥ・デ・ダダダ」(ポリス)、「クラフティー」(ニュー・オーダー)、「ワン・ホームラン」(ヴァン・ダイク・パークス)など。

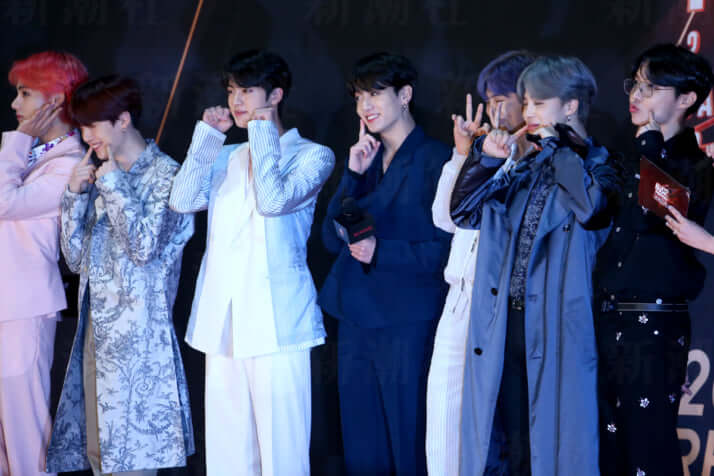

欧米とは異なり、K-POPの場合、日本市場をかなり主戦場として重視していることもあり、最初から日本語ヴァージョンを発表しているケースが少なくない。当然、本人公認なので、もとの歌詞から大きく外れることはない。それでもメロディーに乗せなくてはならないという制約から、ニュアンスが変わることはあるようだ。

今やビルボード・チャートの常連となったBTSが2020年に発表した「ON」という曲の日本語ヴァージョンには次のような一節がある。

「Hey na na na まともじゃいられない世界へ」

この部分、熱心なファンの間では、もとの詞はもっと強烈だ、といった声が上がっていたという。強烈とはどういうことか。

BTSの10曲の歌詞と公式日本語訳を掲載した『BTSレジェンド10曲の歌詞で学ぶ韓国語』(Cake×SHINCHOSHA Re-editing Project、予約販売中)には、韓国語歌詞が一語一句そのまま対訳されている。それによれば、この部分の歌詞はこうなる。

「Hey na na na 狂わないためには狂わなければならない」

日本語ヴァージョンは意訳としては問題ないものだろうが、たしかに元の詞の方がより強い表現であることがよく分かる。

昔も今も、海外アーティストのファンならば、原語の意味やニュアンスを知っておくのも、基礎教養の一つといえるのかもしれない。