室町時代に「デスノート」が存在した? 効果を恐れて改名した武将も(古市憲寿)

「ライバルや嫌いな人にはダサいあだ名をつけろ」。こんなビジネステクニックがあるという。

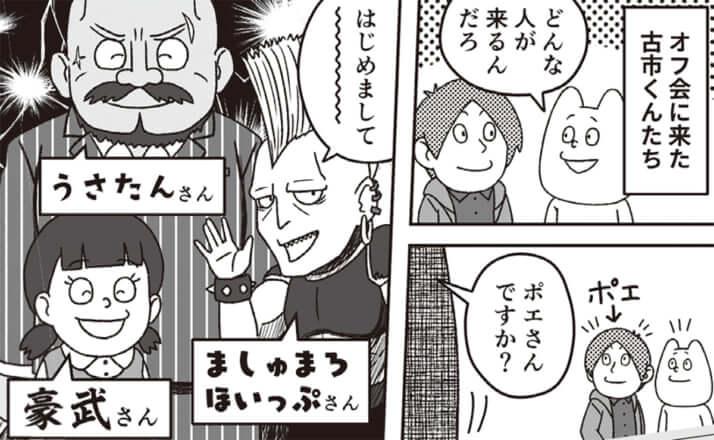

我々は、親しみの印としてニックネームで呼び合う。中島を「なかじ」、関駿介を「セキシュン」など、元の名前を活かすのが定番だろうが、そこにさりげない意図を潜ませることもできる。

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

たとえば「店長」。一応は「長」なのだが、あまり重厚感はない。「師匠」や「博士」は、何かに詳しそうではあるが、社会性が足りない印象も与える。「閣下」は、悪者らしさがにじみ出ているものの、語感は権力者然としている。「ジャイアン」は乱暴者であるが、頼りにはなりそう。

要は、既に世の中に流布している偏見を使えば、褒めているふりをしながら印象操作ができるのだ。何も「ブタゴリラ」や「ハゲ」など露骨な悪口である必要はない。「くん」付けか「さん」付けかだけでも、人のイメージは大きく変わるものだ。

たとえば出世競争でライバルに頼りない印象を与えたいなら、可愛らしいニックネームをつければいい。「まあにゃ」は恋人ならいいが、上司っぽくない。一方、権力の独占を嫌う組織なら、強そうな呼び名を与えるのも一案。「将軍様」など独裁者っぽくていい。

人間とは不思議なもので、そのあだ名に影響を受けて、本当に性格が変わってしまうこともある。

昔から、名前は呪詛に用いられてきた。何と、名前を書くだけで誰かを殺せる「デスノート」が、中世に実在したという。

15世紀、興福寺の僧侶たちは、年貢を横領した武士に対して、「名を籠める」という呪詛を掛けた。罪状と名前を書いた紙を仏前に捧げ、その者に厄災が降りかかることを祈った。すると、武士の支配する村で悪病が流行したのだという(清水克行『室町は今日もハードボイルド』)。

もちろん、それが「名を籠めた」せいかはわからない。現代人からすれば、因果関係を立証しようがない「偶然」ということになる。だが中世には、この呪いを本気で恐れる人も多かった。

興味深いのは、「改名してしまう」という裏技を編み出す武将がいたことだ。確かにデスノートの設定上、名前を変えてしまえば、その効果は怪しくなりそうである。

現代でも15歳以上であれば、家庭裁判所の判断を経て、戸籍上の名前を変えられる可能性がある。キラキラネームなど「奇妙な名」を理由に申し立てができるが、「通称として永年使用した」場合も認められやすい。つまり、誰かに与えられた名前ではなく、自分で勝手に名乗った通称が、法律上の名前になり得るのだ。

ただしニックネームを変えるのは、時にこの法的な手続きよりも難しい。何せ呼び名は、雰囲気や暗黙の合意で決まっていく。急に改名宣言をしてもうまくいくかわからない。最近の小学校が「あだ名禁止令」を出す理由もわかる。

その意味で、「あだ名をつける」というのは現代に残された禁断の呪詛であるのかもしれない。