日本の半導体産業を衰退させたのは米国がゴリ押しした「日米半導体協定」か――「地経学」の視点から考える

アメリカは関税、ロシアは天然ガス、中国はレアアース――大国が経済を武器化する時代が到来している。そんな時代において、あらゆる産業に必要とされる半導体は、経済安全保障上の切り札にもなりうる重要なアイテムである。

しかし、かつて半導体王国だった日本は凋落し、地経学上の大きな「武器」を失ってしまった。国際政治学の第一人者、鈴木一人・東京大学教授は、日本の半導体産業が衰退した理由について考察している。鈴木教授の新刊『地経学とは何か 経済が武器化する時代の戦略思考』(新潮選書)から抜粋して紹介しよう。

世界を席巻した日本の半導体

日本の半導体産業は、昔は良かったけれども今はダメということをよく耳にします。私の見立てにはなりますが、日本の半導体産業は確かに衰退し、そして今、復活の途上にあるということを申し上げたいと思います。

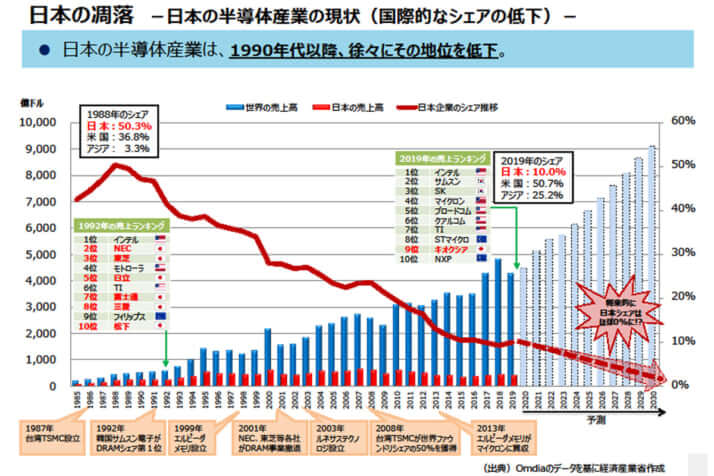

1980年代、日本は半導体において世界の50%のシェアを持ち、半導体分野においてはチャンピオンの位置付けにあったことは間違いありません。一つの要因として、ラジカセやテレビ、携帯音楽プレイヤーなど多くの日本の電化製品に競争力があった時代だったからだと言えると思います。

そしてそれを可能にしたのが、超LSI(Large Scale Integration)というプロジェクトです。当時の通商産業省(現・経済産業省)主導により、超LSI技術研究組合を作り、そこに当時の半導体のエースとも言える研究者たちを集めて、オールジャパンのプロジェクトとしてこの超大規模集積回路事業というものを進めました。この当時は、日本の半導体はまだアメリカの半導体に対して劣位にあった時だったので、日本は、皆で力を合わせてアメリカに追いつき追い越せでやるんだという、いわゆるキャッチアップ戦略を展開し、その結果、世界で競争できる半導体の開発に成功しました。

このオールジャパンの成功体験と日本が誇る品質や性能、そして携帯音楽プレイヤーのようなアイディアは、当時の日本の競争力の源泉となりました。

日米半導体協定のインパクト

ところが、1990年代以降、日本の半導体産業は衰退の一途を辿ります。この衰退の要因には多くの意見があるため、どれが正しいか見極めることは難しいのですが、それらの意見を全部並べてみると複合的な要因があるように思います。

その一つが、1986年に結ばれた日米半導体協定です。この当時は日米貿易摩擦の真っ只中であり、アメリカは日本の半導体産業の脅威を取り除くため、政治的な力を使って日本に対して半導体の輸出を制限するような協定を結ばせました。具体的には、外国産半導体に対し、日本市場を開放することと、日本によるダンピングを防止すること、という二点が合意されました。当時は公開されていませんでしたが、この合意では、外国産半導体の日本市場でのシェアを20%にすることが求められ、これにより日本の半導体メーカーのシェアが縮小したと考えられます。

また、ダンピング防止に関しては、アメリカが算出した「公正市場価格」を基準に、その価格を下回る価格で売られている半導体をダンピングと認定する、とされていました。これにより、日本は高品質のものを低価格で売るという競争力の源泉を大きく失うことになりました。また、日本の半導体産業が停滞する中で、韓国のサムスン電子が急速に伸びていくことになりました。しかし私は、この日米半導体協定は日本の衰退の決定的な要因ではないと思っています。

自由貿易という名分

日米半導体協定は、地経学的な観点から見ると、様々な意味で興味深いと考えています。日米半導体協定で注視すべきは、当時のアメリカは形の上では最低でも自由貿易を維持しようとしたことです。そして、日本の産業政策は自由貿易の原則に反していると言って、日本の市場を開放するように迫ってきました。市場経済を徹底しろ、自由貿易を徹底しろというのが、当時のアメリカの主張でした。

ただ同時に、あの当時はまだ自由貿易というものに重きがあり、アメリカが自国の産業を守るために、形式的には自由貿易を守っているふりをしながら実質的には保護主義に基づく政策を行ったというのが、日本に求めたいわゆる自主輸出規制です。自由貿易の世界のルールの中で日本が勝手に輸出を止めていて、アメリカとしては日本が出したくないと言うのであればしょうがないという理屈を展開し、自由貿易が守られたふりをしていたのです。しかし、それでもやはり重きを置かれていたのは、自由貿易のルールでした。

ところが現代ではそこに重きが置かれておらず、その点が当時と決定的に違っています。日米半導体協定の頃は、アメリカが自国の産業を守りつつそれでも自由貿易を維持するという時代であったと言えるでしょう。

「垂直統合」へのこだわりが敗因

日本の半導体産業が衰退したことのより重要な要因は、IDM(Integrated Device Manufacturer)と言われる垂直統合型のメーカーであることにこだわり続けた点です。IDMというのは、設計から製造、パッケージングまで全てを一貫して行うメーカーを指します。現在でもインテルやサムスン電子はIDM方式で生産をしていますが、次第にそのモデルを続けることが苦しくなっているという状況もあります。また、日本の場合、半導体事業はあくまで巨大な総合電機メーカー企業の一部門であって、その設計から製造まで、もっと言えば電機メーカーが半導体を自社の製品に組み込むところまでを全部垂直統合してきたということが、衰退の大きな要因になったのだろうと思います。

一方、台湾のTSMCは、設計やパッケージングはやらずに、製造だけを受注して行う、いわゆる受託生産のファウンドリというものを確立しました。これはTSMCの工場やミュージアムなどに行くと同社の成功の理由として必ず説明されます。

そして、ファウンドリをつくる意義は委託側の企業の投資削減にあります。IDMをやっている企業から見て、半導体事業で最も投資が必要なのは製造過程です。半導体をつくるためには多くの装置が必要であり、しかも一台の値段が数十億円や数百億円もする機械を買い揃えないといけないため、より先端の半導体をつくろうとすると巨額の投資が必要となります。実際、TSMCが熊本に建設した第一工場への投資額は1兆3000億円超で、アメリカのアリゾナ州に建設する工場への投資額はおよそ10兆円と言われており、このように莫大な金額が必要になってきます。そのため、この巨額投資を継続的に維持することは、一社の半導体部門だけでは非常に困難です。ゆえに、TSMCが製造を専業で行うことで、半導体メーカーとしては、これまで製造過程への投資にかかっていた負担が減るため非常に助かるということもあって、一気にTSMCのファウンドリに製造過程が移されたというわけです。

これまで半導体メーカーは自分の会社の製品だけを設計して、製造して、パッケージングをして、販売していたわけですが、TSMCはあらゆる会社の半導体をつくっていくことで、多数の会社との契約につなげました。そして多数の会社の半導体をつくるために、より高い生産能力が必要となり、それに対して投資をするということを繰り返し行いました。半導体産業が垂直統合からこのような水平分業に変わっていくことで、アメリカで設計したものが台湾で製造されるという、まさに国を越えたグローバルサプライチェーンが生まれたのです。

※本記事は鈴木一人著『地経学とは何か 経済が武器化する時代の戦略思考』(新潮選書)の一部を再編集して作成したものです。