「夫が死んでくれたら」 昭和の妻たちの黒い願望を叶えた「松本清張」の悪女たち

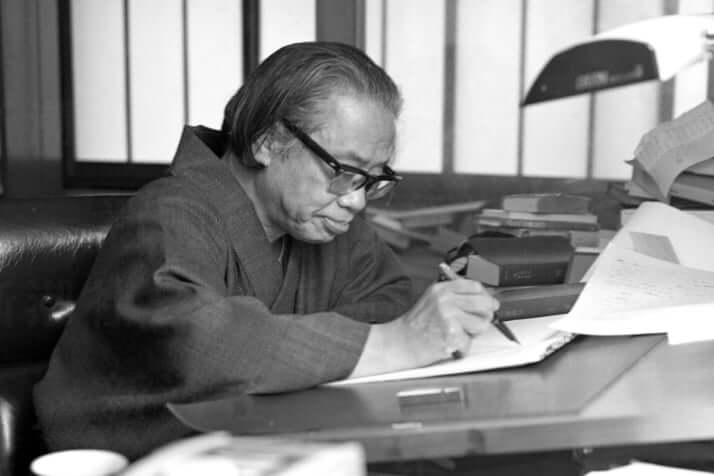

没後30年以上たっても人気が衰えず、今年も6月にNHKで「天城越え」がドラマ化されるなど、映像化の話題にも事欠かないミステリ界の巨匠・松本清張。

その人気の秘密は「女」にあると分析するのがエッセイストの酒井順子さん。新刊『松本清張の女たち』では、清張が昭和の女性たちの欲望や不満を巧みにすくい上げて作品に生かしていった様子を明らかにしている。今回はその中から、清張作品で妖しく輝く「悪女」に注目した部分を抜粋してご紹介する。

***

清張の小説において生き生きと輝く女性、それは「悪女」である。人生経験が少なく、苦労を知らないお嬢さん探偵(清張作品に探偵役として登場する良家の子女キャラクター)と比べ、清張が描く悪女は、陰や傷、そして湿気をたっぷり湛えている。お嬢さんは、自身の中にどのような欲望が渦巻いているかに気づいていないが、悪女は自身の欲望に自覚的。欲望に忠実に、言いたいことを言ってしたいことをする悪女が活躍する小説は、そのこってりした味わいが人気を集めてきた。

清張作品に不可欠な存在が悪女であるわけだが、しかし「悪女」という言葉を最近、我々はあまり見聞きしなくなっている。清張の小説の中から、悪い女を言い表す言葉を採集してみると、「悪女」の他にも「姦婦(かんぷ)」「毒婦」「女狐(めぎつね)」等が見られるが、「悪女」だけでなくそれらの言葉を使用する機会も、減っているのではないか。

性的に淫らな女は「姦婦」、男に逆らったり、男をおとしめる女は「毒婦」とかつては言われた。が、女が性的な欲望を持つこと、そしてその欲望を満たすための行動をとることは、今や「悪」ではない。また、男性を支えることが女にとっての「善」でもなくなり、女もまた自身の幸福のために生きることは当然となっている。女が性的にお盛んであろうと男を食い物にしようと、非難されるほどのことではなくなったからこそ、「姦婦」「毒婦」といった言葉は使用されなくなったのではないか。

清張が活躍した時代は、悪女が悪女たり得た最後の時代だったのかもしれない。その頃、女は男に従順であるべき、というモラルはまだ存在していた。清張が最も多くの作品を書いていた1950~60年代、清張作品に登場する妻たちは、夫に対して敬語を使用しているのであり、特にお嬢さん探偵の親のような、社会的地位が比較的高い家庭における妻の敬語の丁寧さは、著しい。

たとえば、昭和34年(1959)に連載が始まった『波の塔』に登場するお嬢さん・輪香子の母は、夫に対して、

「もったいのうございますわ」

「わたくし、とても心配でございます」

などと言っている。武士の妻的な従順さが、言葉遣いや態度から、見て取れるのだ。

東京のキャリア官僚の妻という、清張にとっては縁の薄いタイプの女性であったからこそ、過剰に丁寧な言葉遣いをさせてしまったとも考えられる。が、高度経済成長期に描かれた「サザエさん」のフネさんも、夫に対しては敬語を使っている。特別に上流の家庭ではなくとも、妻が夫に敬語を使用するなど、「仕える」態度をとることは、一般的だったのだろう。

それが1980年代になると、清張の小説においても、夫婦の会話はタメ口になっている。サザエさんの家庭においても、サザエがマスオにタメ口で話すところを見ても、時を経るごとに「従順」という性質の重要性が、女性にとって低くなってきていることが理解できる。

心の黒さに男女差なし

女性のライフコースも、清張の時代と今とでは、だいぶ違っている。高度経済成長期は、人は程よい時期に結婚するのが当たり前であり、また結婚後の女性が専業主婦となる比率も、今よりずっと高かった。結婚後の女性の多くは経済力を持たず、夫が家族を養うことが当たり前だったのだ。

すなわちその時代、女性たちは結婚後、勤労意欲、金銭欲、性的な欲望といった私欲を、表向きは捨てていた。そんな時代に清張は、金や地位を貪欲に追い求める女性や、自身の性的な欲望に従う“悪女”を書いた。彼女たちは、普通の女性がしたくてもできないことを成し得ていたからこそ、一種の爽快さをもって、読者から受け入れられたのではないか。

たとえば「一年半待て」は、妻が夫を殺す短編小説である。主人公は、夫が失業したため、生命保険の外交員として働く妻・さと子。妻が外で働き、夫が家にいるという状態が続くうちに、夫は女をつくり、酒に酔っては妻子に暴力を振るうようになる。ある日さと子は暴力に耐えかね、衝動的に夫を殺してしまうのだった。

DVは犯罪、という意識は当時はまだなく、妻に対する夫の暴力は、当たり前のように存在していた。しかし子供にまで暴力を振るう夫を見て、さと子は思わず夫を手にかけたのであり、そんな彼女には多くの同情の声が寄せられる。減刑の嘆願書まで出された結果、彼女には執行猶予つきの判決が下されることとなった。

しかしさと子は、女専(旧制女子専門学校・当時の女性にとっての最高教育機関)出のインテリ。夫殺しは、実は衝動的な犯行ではなく、同情を集めて執行猶予を狙うという綿密な計画を立てた上での犯行だった。やがて、そのカラクリを全て知る男が登場する。彼は、さと子が営業先で知り合った愛人だったのであり……。

自立の術を持たない妻たちは、夫に対してどれほど強い不満を持っていても、離婚に踏み切ることが難しかった。そんな妻たちが唯一できるのは、夫の死を密かに夢見ること。

実際、少なからぬ妻たちは、口には出さないながらも「夫が死んでくれないものか」と思っているものだ。「一年半待て」は、女性のあくどさを描く小説でありつつ、女性たちの夢を叶える小説でもあった。

清張は、妻が夫を殺す小説をその後も何作か書いているが、「一年半待て」は、中でも屈指の名作である。テレビドラマ化された回数も、女性が主人公の清張作品の中では最多の部類であるのは、「夫が死んでくれないものか」という夢の普遍性を物語っていよう。清張は、妻たちの黒い欲望の存在を知っていたのであり、さと子は、多くの主婦たちの代わりに夫を殺した悪女なのだ。

清張作品の中には、妻が夫を殺す話ばかりではなく、夫が妻を殺す話もままあり、黒い精神の持ち方における男女の機会均等が実現されている。女は善で男は悪、といったステレオタイプな見方はせず、夫が愛人を作ると「妻が邪魔だ」と思うのと同じように、妻もまた愛人を作れば「夫が邪魔だ」と思う。女もまた同じ人間なのであり、「心の黒さに男女差なし」という事実が、明らかにされているのだ。