「お伊勢参り」の頃から人々は「映え」を気にしていた? 当時のお土産は「伊勢の民謡」だった(古市憲寿)

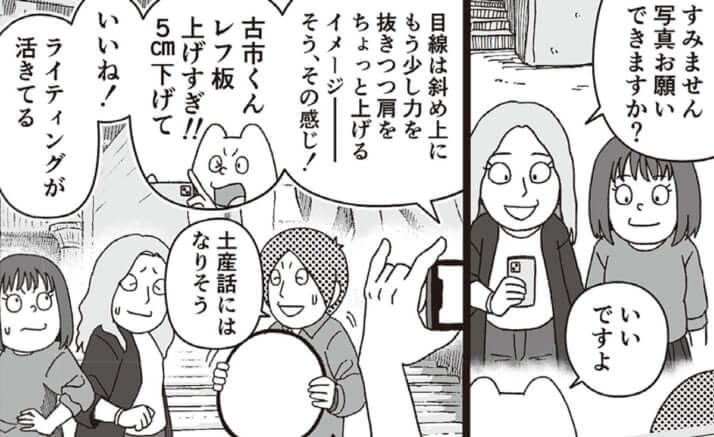

「すみません、写真を撮ってくれませんか?」

昔は、一人で観光地に行って、記念写真が欲しくなった時、たまたま居合わせた人にスマホを預けて撮影をお願いしていた。こちらから頼んでおいて何だが、当たり外れが非常に多い。画角がいまいちだったり、ピントがボケていたり、指が写り込んでいたりする。若者だからうまいとも限らない。一眼レフを首から下げている人なら大丈夫だろうとお願いすると、意外とスマホのカメラには不慣れだったりする。

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

最近、正解を見つけた。もう他人には頼まない。自撮り棒も使わない。スマホを地面に置くのである。

まずはスマホを立てかける場所を見つける。壁でも柵でもいいし、小型のスタンドを持ち歩いてもいい。そしてインカメラ(画面側についているカメラ)にして、立ち位置を調整する。セルフタイマーを設定して、タイミングよくポーズを取る。

混雑した場所では難しいが、大抵は通りすがりの素人に頼むよりもいい写真になる。どうしても下からの画角になるが、足が長く見えるので結果オーライ。自己完結するので、納得いくまで撮影を続けられる。

慣れてきたら、いかにも記念撮影然とする正面からのカメラ目線ではなく、さまざまな創意工夫をしてもいい。目線をずらしてみたり、横を向いてみたり(他人に頼んだ場合は心理的ハードルが高い)、後ろからのアングルがあってもいい。

どんな写真が撮れたかは、旅行の満足度に大きく影響する。最近では、美術館や博物館さえ写真禁止と言ってもいられなくなっている。少なくともフォトスポットを設けて、SNSで拡散してもらおうと躍起だ。

古くから「土産話」という言葉があるように、旅行は他人との共有までがワンセットである。日常の出来事を面白おかしく伝えるには話術がいるが、旅行という非日常体験はエピソードトークを作りやすい。

日本におけるマスツーリズムの起源はお伊勢参りといわれる。農村で旅費を積み立てて、代表者が伊勢神宮へ参拝、帰村後はお土産と共に道中の経験を面白おかしく話したのだろう。思い出の共有という意味では、SNSに旅先の写真や動画を投稿するのは、旅の伝統に倣っているともいえる。さすがに写真技術がないので「映え」は気にしなかっただろうが、話をどう「盛る」かには熱心だったと思う。

お伊勢参りのお土産には伊勢音頭が人気だったという。宅配便などない時代、旅行者はできるだけ荷物を減らしたかった。そこで伊勢の民謡を覚えることでお土産としたのだ。

現代人は重いお土産を買っても宅配便が使えるが、物流が発達しすぎて、家で何でも買える時代になってしまった。海外から苦労して持ち帰ったお土産が、普通にアマゾンで売られていたなんてことがよく起こる。そこで江戸時代とは別の理由で、経験の持ち帰りが注目を浴びている。たとえば外国人旅行者向けの料理教室が人気だ。経験は古くて新しいお土産なのだろう。