ストレスを感じるとなぜ「暴飲暴食」をしたくなるのか――脳が自己破壊的な行動を生み出す「合理的な理由」

私たちは強いストレスに晒されると、暴飲暴食をしたり、鬱になったりしますが、それはなぜなのでしょうか?

じつは、その仕組みは人類が生まれるよりずっと前、私たちの祖先で最初に脳を持ったとされる左右相称動物(現在の線虫のような生き物)のときに作られたと言われています。

速報「“私に恥をかかせるな”と言ったよね」 高市首相の“パワハラ上司発言”の狙いを旧知の元議員が解説 「恐怖心を閣僚に植え付ける目的があったのでは」

AI起業家から脳の研究に向かったマックス・ベネット氏は、新刊『知性の未来:脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか』(恩蔵絢子訳)の中で、「ストレス反応」の仕組みを解説しています。同書の一部を再編集して紹介します。

私たちは脳によって痛めつけられている

人類はいまだかつてなくストレス関連の疾患に苦しんでいる。世界では毎年、凶悪犯罪と戦争で亡くなる人よりも自殺で亡くなる人の方が多いのである。毎年約80万人が命を絶ち、年間1500万人以上が自殺を試みている。世界で3億人以上が鬱病に苦しみ、生きがいを持ち人生に喜びを感じる力を奪われている。また2億5000万人以上の人々が不安障害に苦しみ、特定の理由はないのに自分の周りの世界を恐れている。米疾病対策センター(CDC)はこうした状態を表す言葉さえ考えだした。「絶望死」である。絶望死の割合は過去20年間で2倍以上になった。

これらの人々は、ライオンに食べられたり、餓死したり、凍死したりしたのではない。「脳が彼らを痛めつけているために」、死んでいるのだ。自殺を選ぶのも、危険だと知っていながら薬物を摂取するのも、肥満になるまで暴飲暴食するのも、もちろん脳によって生み出された行動である。動物の行動、脳、そして知性そのものを理解しようとする試みは、次の謎を理解することなしには不完全なものとなる。「進化がこれほど破滅的で一見ばかげた欠陥を持つ脳をつくり出したのはなぜか」。脳があるのは、進化の適応がすべてそうであるように、「生存の確率を上げる」ためだ。それなのになぜ、脳はこうした明らかに自己破壊的な行動を生み出すのだろうか。

線虫にもある「ストレス反応」

線虫が素早く新しい場所に泳ごうと試みる「逃走」という感情的状態は、一部、ノルエピネフリン、オクトパミン、そしてエピネフリン(アドレナリンとも呼ばれる)という先程までと異なる種類の神経調節物質によって引き起こされている。線虫、ミミズ、カタツムリ、魚、マウスまで幅広く左右相称動物において、これらの化学物質は負の情動価の刺激によって放出され、有名な「闘争・逃走反応」を引き起こす。すなわち心拍数を増加させ、血管を収縮させ、瞳孔を拡張させ、睡眠、生殖、消化といった贅沢というべき活動を抑制する。これらの神経調節物質は、セロトニンの効果に直接逆らう働きをして、動物が休息したり満足を感じたりする能力を妨げてしまう。

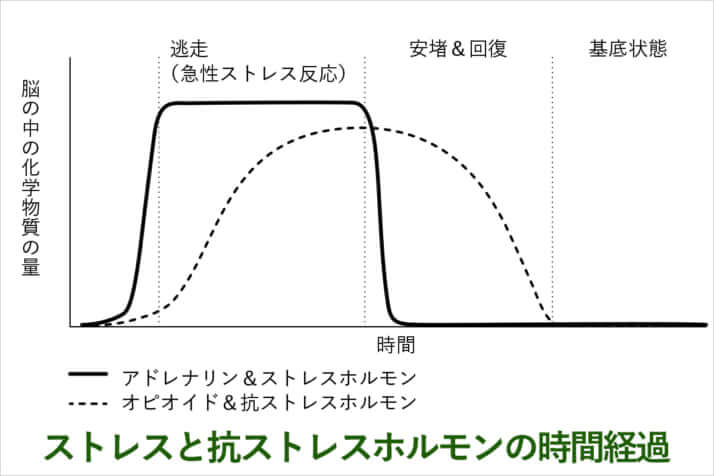

たとえ線虫であっても、世界を動き回るには大量のエネルギーを消費する。アドレナリンが誘発する逃走反応は、動物がとりうる行動として最もコストのかかるものの一つである。逃走反応には、素早く泳ぐため筋肉でたくさんエネルギーを消費する必要がある。そこで進化は、エネルギーを節約して逃走反応をより長く持続させる技を考え出した。アドレナリンは逃走という行動レパートリーを誘発するだけでなく、筋肉にエネルギー資源を向けるために、エネルギーを消費するその他さまざまな活動を停止してしまうのだ。全身の細胞から糖が排出され、細胞の成長プロセスは停止し、消化もやめて、生殖プロセスもオフになり、免疫系も抑えられる。これが「急性」ストレス反応と呼ばれるもので、負の情動価の刺激に対して即座に身体はこのように応じるのである。

オピオイドという鎮痛剤

しかし、戦争資金を調達しようとして財政をますます赤字にしていく政府のように、急性ストレス反応によって、必要不可欠な身体機能をいつまでもとめておくことはできない。そこで我々の左右相称動物の祖先は、ストレスに対抗する調節反応(つまり抗ストレス化学物質)を進化させ、戦争が終結した時に備えて身体を整えさせた。その抗ストレス化学物質の一つがオピオイドである。

オピオイドの原料となるのはケシだけではない。脳は自らオピオイドをつくり、ストレス要因に反応して放出する。ストレス要因がなくなり、アドレナリンのレベルが下がっても、線虫は基準となる平常状態には戻らない。その代わりに、残された抗ストレス化学物質が一連の回復関連プロセスを開始する。すなわち、免疫反応、食欲、消化機能を再びオンに戻すのだ。緩和・回復をさせるオピオイドのような化学物質は、部分的には、セロトニンとドーパミン(これら二つとも急性ストレス要因によって抑制されていた)のシグナルを増やすことでこの役割を果たす。

オピオイドはまた、負の情動価ニューロンを抑制するので、動物は怪我をしたのにもかかわらず、休息し回復していくことができる。もちろん、これこそ、オピオイドが左右相称動物全体において強力な鎮痛剤になる理由である。オピオイドはまた、緩和・回復プロセスが終わるまで、生殖活動などのある種の贅沢な機能はオフにしたままにする。オピオイドにより性衝動が減るのはそのせいである。このようになっていることを考えると、線虫、その他の無脊椎動物、そして人間までみな、オピオイドに対して同様の反応─すなわち、長時間の摂食、痛み反応の抑制、生殖行動の抑制を示すのは驚くに当たらないのである。

半日の飢餓で30倍の餌を摂取

このストレスの緩和・回復状態は、食欲をもとに戻すだけにとどまらない。たった12時間だが飢餓状態に置かれた線虫は、通常の空腹な線虫の30倍も餌を食べる。つまり、ストレスは線虫を暴食させる。暴食の後、さっきまで飢えていた線虫は「気絶」したようになって、飢餓状態にならなかった線虫の10倍もの時間を静止した状態で過ごす。線虫がこのような行動をとるのは、ストレスが、状況が悪くて餌が不足している、あるいは間もなく不足するかもしれないというシグナルになっているからである。そのため、線虫は次の飢餓に備え、できるだけ多くの食べ物を蓄えるのだ。6億年前の最初の脳で、ストレスフルな体験の後に暴飲暴食をする仕組みはすでに出来上がっていた。

オピオイドのような抗ストレスホルモンは、ケント・ベリッジのラットの表情実験で見たドーパミンやセロトニンとは違う働きをする。ドーパミンは「好き」という反応には関係がなかったけれども、オピオイドをラットに与えると、事実、食べ物に対する「好き」がかなり上昇する。これはオピオイドの進化的起源について今見てきたことを考えれば頷ける。オピオイドはストレスを経験した後に緩和・回復をもたらす化学物質である。つまり、ストレスは、正の情動価の反応をオフにする(すなわち「好き」を減らす)が、ストレス要因が取り除かれると、残っていたオピオイドがこの反応をオンにする(すなわち「好き」を増やす)。オピオイドはあらゆるものを正の方向へ持っていく。「好き」の反応を増やし、「嫌い」の反応を減らす。快楽を増やし、痛みを抑制するのだ。

「諦め」から生じる倦怠感と憂鬱

今見てきたことは、短期的なストレス要因に対する身体の反応─すなわち急性ストレス反応である。しかし、ストレスで現代人が悩んでいることのほとんどは、長期的なストレス要因に対する身体の反応─つまり「慢性」ストレス反応からきている。これもまた、最初の左右相称動物で始まっているのである。線虫が危険な暑さ、凍えるような寒さ、有毒な化学物質といった負の刺激に30分間さらされると、最初はまさに急性ストレス反応を示す。すなわち線虫は逃げようとし、ストレスホルモンが身体機能を停止させる。

しかし、どうしても逃げられないストレスの場合、それからたった2分解放されない時間があるだけで、線虫は驚くべき行動に出る。「諦める」のだ。動きを止め、逃げようとするのを止め、ただそこに横たわる。この驚くべき行動は、実のところ非常に賢いと言える。逃げることに必要なエネルギーは、その刺激から実際に「逃げることが可能」な場合に限り、費やす価値があるからである。そうでない場合は、線虫は待つことでエネルギーを節約した方が生き残る可能性が高くなる。逃げられないものから逃げようとしてエネルギーを浪費しないように、進化は生化学的古代安全装置を組み込んだ。この安全装置が、慢性ストレスと鬱の最初の種となったのである。

持続的な痛みや長期的な飢餓など、絶え間なく続き、逃れられない、あるいは繰り返される負の刺激は、線虫の脳を慢性ストレス状態に移行させる。慢性ストレスは急性ストレスと大きくは変わらない。ストレスホルモンやオピオイドは上昇したままとなり、慢性的に消化、免疫反応、食欲、生殖を抑制する。しかし、慢性ストレスは少なくとも一つの重要な点で、急性ストレスとは異なる。覚醒度と意欲を下げてしまうのである。

慢性ストレスの正確な生化学的メカニズムは、たとえ線虫に関してであっても複雑で、完全には解明されていない。しかし、急性ストレスの状態と慢性ストレスの状態とで異なっていると思われる一つは、慢性ストレスがセロトニンを活性化し始めるということである。一見したところ、これは意味がわからない。セロトニンは満足と良い気持ちをもたらす化学物質なのだから。しかし、セロトニンの主な作用を考えてみよう。セロトニンは情動価ニューロンの反応をオフにし、覚醒度を低下させる。これをストレスホルモンのスープに加えると、奇妙な、しかし残念ながら見慣れた状態、「無関心」が生じるのだ。

これがおそらく、鬱の最も原始的な形である。もちろん、線虫はピカソのように芸術的な青の時代を過ごすわけではないし、必ずしも意識的に何かを「経験」するわけでもないが、それでも線虫には、昆虫から魚、マウス、そして人間に至るまで、あらゆる左右相称動物に共通する鬱体験の、基本的な特徴が備わっている。情動価反応の麻痺である。その結果、痛みが鈍くなり、最も興奮をもたらす刺激にさえも動かされることがなくなってしまう。心理学者は、この鬱の典型的症状を「アンヘドニア(無快感症:an(欠如)+ hedonia(快楽))」と呼んでいる。

***

ストレスによる暴飲暴食や無気力は、意志の弱さでも、現代人特有の欠陥でもない。それは、6億年前に生まれた脳が、「生き延びる確率を最大化する」ために組み込んだ、きわめて合理的な反応だった。

では、その脳はそもそも、私たちに何を「欲しがらせ」、何を「満足」と感じさせているのか。

関連記事【ドーパミン」を増やしても幸福にはなれない――人間を幸せにする「本当の快楽物質」の名前】では、「欲しい」と「満たされる」がなぜ食い違うのかを、脳の進化から解き明かしている。

※本記事は、『知性の未来:脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか』(マックス・ベネット著、恩蔵絢子訳)を再編集したものです。