「ドーパミン」を増やしても幸福にはなれない――人間を幸せにする「本当の快楽物質」の名前

脳から放出されるドーパミンは「快楽物質」とも言われ、ネット上には「ドーパミンを増やす方法」を紹介するサイトがたくさんあります。

速報「“私に恥をかかせるな”と言ったよね」 高市首相の“パワハラ上司発言”の狙いを旧知の元議員が解説 「恐怖心を閣僚に植え付ける目的があったのでは」

しかし、AI起業家から脳の研究者となったマックス・ベネット氏は、ドーパミンを増やしても幸せにはなれず、幸福を感じるためには必要なのはセロトニンである、と言います。

長年「快楽物質」だと思われてきたドーパミンの本当の機能とは何なのでしょうか。そしてセロトニンとはどんな機能を持っているのでしょうか。ベネット氏の著書『知性の未来:脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか』(恩蔵絢子訳)から、一部を再編集して紹介します。

異なる感情状態を引き起こすドーパミンとセロトニン

線虫のシンプルな脳は、ドーパミンとセロトニンの最初の(少なくともごく初期の)機能を知る手がかりとなる。ドーパミンは線虫の「周囲で」食べ物が検出されると放出され、セロトニンは線虫の「体内で」食べ物が検出されると放出される。ドーパミンが「何か良いことが近くにある」化学物質だとすれば、セロトニンは「何か良いことが実際に起こっている」化学物質である。ドーパミンは食べ物を探し求める原動力となり、セロトニンは食べ物を摂取したときにそれを楽しむ原動力となる。

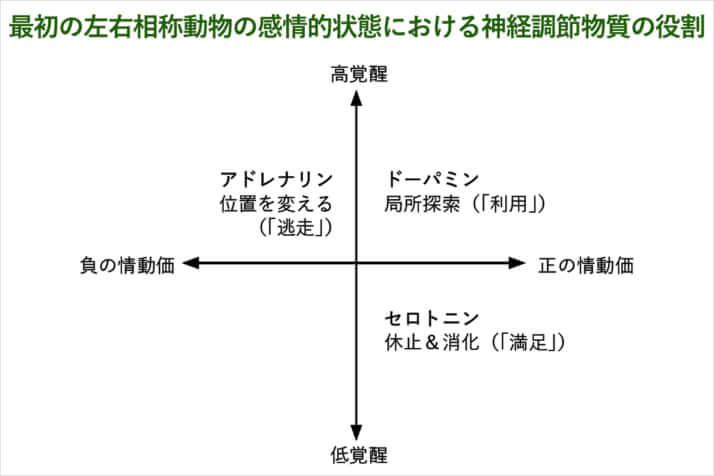

ドーパミンとセロトニンの機能は、さまざまな進化系統の中で、より精巧なものになっていったが、ドーパミンとセロトニンの間のこの基本的な相違は、最初の左右相称動物以降、驚くほど保存されてきた。

線虫、ウミウシ、魚、ラット、そして人間といった多様な種で、ドーパミンは近くにある報酬によって放出され、高い覚醒度と追求(利用)という感情的状態を引き起こす。一方、セロトニンは報酬の消費によって放出され、報酬の追求を抑制する低覚醒状態(満足)を引き起こす。お腹が空いたときの食べ物、セクシーな伴侶、レースのゴール地点など、あなたは欲しいものを見たとき、どうなるだろうか。どの場合でも、あなたの脳はドーパミンをどっと放出する。そしてオーガズムを感じているとき、美味しいものを食べているとき、ToDoリストの仕事を終えたときなど、あなたが欲しいものを実際に手に入れたときはどうなるだろうか。あなたの脳はセロトニンを放出するのである。

快楽物質ではなかったドーパミン

脳内のドーパミン濃度を上げると、ラットは近くにある報酬をなんでも衝動的に利用し始める。すなわち食べ物をむさぼり、見かけたら誰とでも交尾しようとする。代わりにセロトニン濃度を上げると、ラットは食べるのをやめ、衝動的でなくなり、そこにあるものをすぐさまとろうとはしなくなる。セロトニンはドーパミンの反応を止めることによって、そして、情動価ニューロンの反応を鈍くさせることによって、行動を「目標の集中的追求」から「満足した飽き」へと切り替えるのである。

そして重大なことに、これらの神経調節性ニューロンはすべて、情動価ニューロンがそうであるように、内的状態にも敏感である。ドーパミンニューロンは、動物が空腹であればあるほど、餌の合図に反応しやすくなる。

このドーパミンと報酬のつながりから、ドーパミンは間違ったことに「快楽物質」と呼ばれることになった。ミシガン大学の神経科学者ケント・ベリッジは、ドーパミンと快楽の関係を探るある実験パラダイムを思いついた。ラットは人間と同じように、美味しい砂糖菓子など好きなものを食べたときと、苦い液体など嫌いなものを味わったときとでは、はっきりと違った表情を示す。人間の赤ちゃんは温かいミルクを味わうと微笑み、苦い水を味わうとペッと吐く。ラットは美味しいものを味わうと舌なめずりし、まずいものを味わうと口を大きく開けて頭を震わせる。ベリッジは、このような異なる顔がどのくらい表れるかが、ラットがどのくらい快楽を感じているかの指標となると考えたのである。

多くの人が驚いたことに、ベリッジはラットの脳内のドーパミン濃度を高めても、餌に対する快の表情の程度や頻度は変化しないことを発見した。ドーパミンはラットに異常なほどの量の餌を消費させるが、ラットはその餌が「好き」だからそうしているのではないのだ。ラットが喜んで舌鼓を打つ回数は特に増えない。むしろ、より多く食べているにもかかわらず、その餌に対する嫌悪の表情を多く示す。まるで、ラットはその餌が好きでなくなっても食べるのを止められないかのようだ。

別の実験では、ベリッジは数匹のラットのドーパミンニューロンを傷つけて、彼らの脳内のドーパミンを枯渇させた。このようなラットは豊富な餌の横に座っていながら餓死してしまうのである。しかし、ドーパミンが枯渇しても、快楽には何の影響もなかった。ベリッジがこれら空腹のラットの口に餌を入れると、彼らは空腹時に食べたときに感じる多幸感を示すような、ありとあらゆる表情を見せた。彼らはいまだかつてないほど多く舌鼓を打ったのである。ラットはドーパミンがなくても快楽を経験した。ただ、それを追求しようとはしないのだった。

欲求不満の原因

この発見は人間でも確認されている。物議を醸した実験であるが、1960年代に精神科医ロバート・ヒースは人間の脳に電極を埋め込み、患者がボタンを押して自分で自分のドーパミンニューロンを刺激できるようにした。患者はすぐにこのボタンを繰り返し押すようになり、1時間に何百回も押すことがあった。患者が「好き」でそうしたのだと考える人もいるかもしれないが、ヒースの言葉を借りればこうだ。

この患者は、なぜこれほど頻繁にボタンを押したのか説明を求められると、その感覚は……まるで性的オー ガズムに向かって興奮を高めていくような感じだったと述べた。しかし、オー ガズムの頂点に達することはできなかったという。ボタンをそれだけ頻繁に、時には自制を失うほどに押したのは、頂点に達したかったからなのだと。

ドーパミンは快楽そのもののシグナルではない。将来快楽が得られるだろうという予期のシグナルなのだ。ヒースの患者たちは快楽を経験していなかった。それどころか、ボタン押しにより驚くほどの渇望状態がつくられ、それをいつまでも満たすことができないことでしばしば極度の欲求不満に陥っていた。

ベリッジは、ドーパミンはそのものを「好き(like)」であるというより、そのものを「欲している(want)」ことを表すと示したのである。この発見は、ドーパミンの進化的起源を考えれば納得がいく。線虫の場合、ドーパミンは餌の近くにいるときに放出されるが、餌を消費しているときには放出されない。線虫がドーパミンによって引き起こされた「利用」の行動状態(動きをゆっくりにして、餌を求めて周囲を探す)は、いろいろな意味で「欲している」の最も原始的なバージョンであるといえる。最初の左右相称動物のころから、ドーパミンは将来の良いことを「予期」するシグナルであって、良いことそのもののシグナルではなかったのである。

***

ドーパミンは、私たちを「幸せ」にする物質ではない。それは、行動を起こさせ、探索を続けさせるためのに進化してきた古い仕組みだ。

その仕組みを知ると、「欲しいのに満たされない」という感覚が、意志の弱さでも、現代社会の歪みでもなく、生存を最優先して設計された脳の、必然的な副作用であることが見えてくる。

関連記事【ストレスを感じるとなぜ「暴飲暴食」をしたくなるのか――脳が自己破壊的な行動を生み出す「合理的な理由」】では、この同じ脳が、極限状態でなぜ私たちを無気力や暴走へと導くのかを、6億年前の進化史から解き明かしている。

※本記事は、『知性の未来:脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか』(マックス・ベネット著、恩蔵絢子訳)を再編集したものです。