“本当に頭が良い人”とは「他者に興味を持てる人」――脳科学者が語る「知性」と「感情」の本質的な関係

「AI時代、人間が持つ最大の能力は、感情になる」――東京大学大学院で特任研究員を務める脳科学者の恩蔵絢子さんは、『知性の未来:脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか』(マックス・ベネット著)を翻訳する中で、あらためて、そのように確信したといいます。

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

AI起業家から脳の研究に向かったベネット氏は、脳の進化の歴史を5つのブレイクスルーに分けて解説していますが、それはまさに人間の「知性」が「感情の複雑化」と関連して発展してきたことを示しています。恩蔵さんが同書に寄せた「訳者あとがき」を再編集して、「知性」と「感情」がどのような関係にあるのかを紹介します。

***

AI起業家が挑んだ脳の探求

マックス・ベネット氏は、Bluecoreの共同設立者で、消費者が自分で何を欲しいか気づく前に買うものを予測し提案するというマーケティングのソフトウエアをつくってきた。「神経科学者でもロボット工学者でもな」いベネット氏だが、その仕事の中で人間に直感的にわかることと、機械で実装できることの違いに日常的に突き当たり、独自に脳への探究心を育ててきたという。なんと粘り強い探求だろう。

この本は、脳の働きに人工知能研究が迫ろうとして、どこまで近づくことができ、どこは遠いままなのか、逆にどこは脳を超えられたのか、その闘いが本当に広く見渡せるものになっている。

継続的学習、信用割り当て、破滅的忘却、利用と探索のジレンマ、認識プロセスと生成プロセス、モデルフリーとモデルベース、熟練者の模倣だけではだめで失敗からいかに回復させるかを積極的に教える必要があること、集合脳を支えているのは言語だけれど、言語予測だけを学んでいても人間の知性に至れないこと。

脳の解説書としても、機械学習の解説書としても、これほどわかりやすく、知性の探求を見渡した本はないのではないか。その上で、今の人工知能に不足しているものは、シミュレーション、(心を含めた)世界モデルだと言っている。

脳の進化の歩みは「感情の歴史」

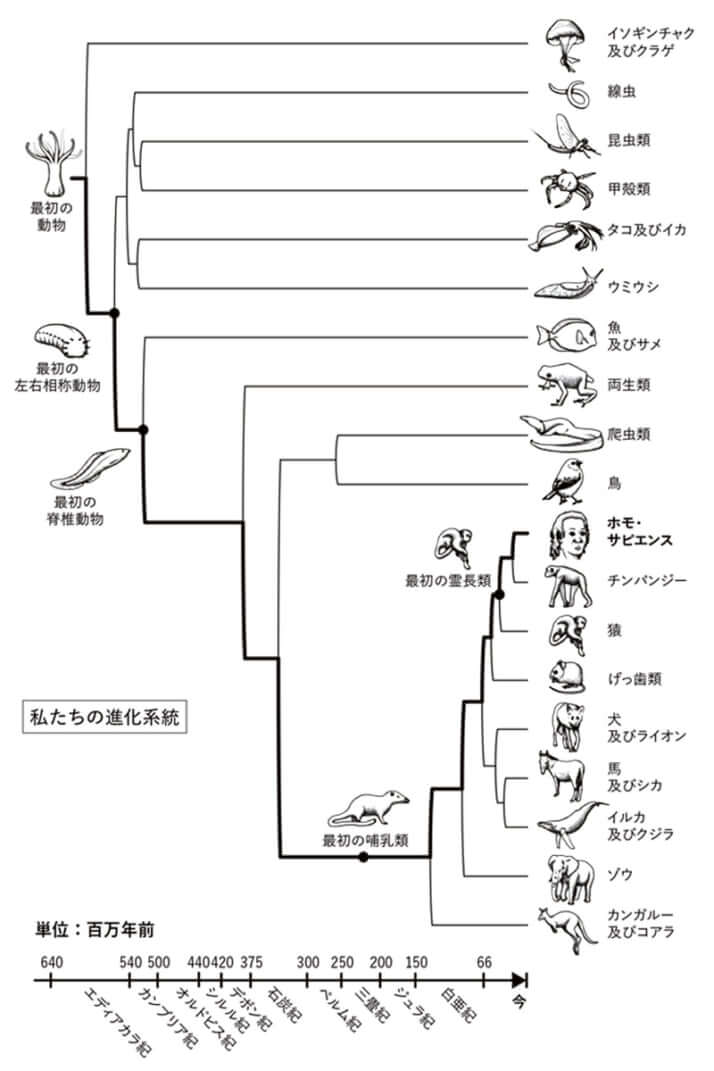

ベネット氏は、脳が生まれる前から知性は存在し、現在の神経細胞を基盤とする知性がもしも滅びた後でも、知性は存在しつづけるという見方をしながらも、私たち人間の知性を知るために、私たちの知性に至る動物的系統についての物語を書き上げた。

私は、この私たちの系統の知性の物語を「感情の歴史」としても読んだ。なぜなら、それぞれのブレイクスルーに登場する動物たちに、毎回自分を重ねて共感しながら読んだからである。

***

ここで恩蔵さんが述べているように、ベネット氏は、人間の知性の進化を「5つのブレイクスルー」として整理しています。この歩みをたどると、知性が感情の複雑化と深く結びついてきたことが見えてきます。

そして最終的には、他者の心に興味を持つことこそが、人間の知性の大きな特徴であり、「本当に頭が良い人」とは他者に関心を向けられる人だという視点につながっていきます。

では、ここからは、その進化の段階を順に見ていきましょう。まず最初のブレイクスルーは「操縦」です。

***

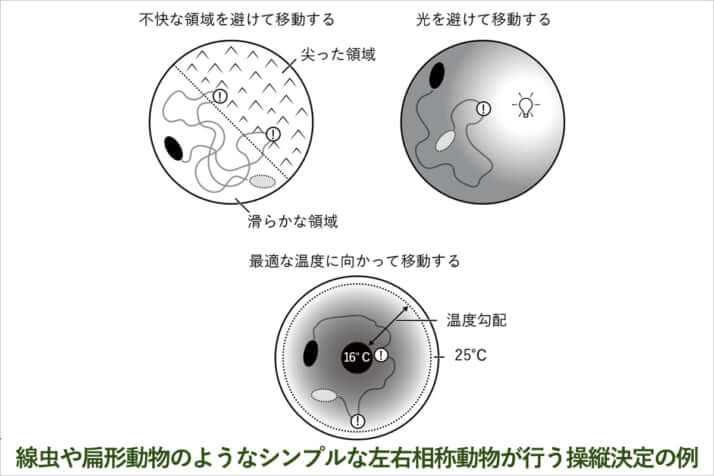

ブレイクスルー1「操縦」

ブレイクスルー1の「操縦」の時点でもう、生物にとっては、良いものには近づき、悪いものからは遠ざかるという感情の原型があった。良いことと悪いことが同時に存在したときでも、この時点で生物には、その二つの間でまごまごして固まってしまわずに、一度に一つの意思決定が下せるような仕組みが備わっており、それが操縦であり、脳であった。

そしてその良いことや悪いことが取り除かれた後でも、生物はそれに対する感情を引きずるようになっていた。それはたとえば、食べ物の匂いがしたと思ったら、風が一瞬で掻き消してしまったという場合でも、それに対する感情を引きずり、その場所をしつこく探索することで餌を得られる可能性が上がるからであった(感情は私たちの知性の最初期からあるもので、さらには感情を引きずるっていいことなんだ! と私はバンザイした)。

生物は客観的に世界を眺めることなどできなくても、自分にとって良いものと悪いものがわかれば、しっかり暮らしていくことができた。それが線虫に似たものたちだった。

ブレイクスルー2「強化」

その脳が少し修正されたブレイクスルー2の「強化」では、生物は「近くに良いものがある」と感知するだけではなく、「ちょうど10秒後に何か素晴らしいことが起こる確率は35%」というように、良いことをもっと正確に予測できるようになった。

それでその予測した良いことが起こらなければ「失望」、予測した悪いことが起こらなければ「安堵」を覚えるようになった。生物は、予測が正確にできるからこそ、何かが起こら「ない」ことから学べるようになった。すぐさま報酬につながらなくても、新しい場所や物事を探索するという「好奇心」を持つようにもなった(正確に予測ができるから安堵ができるし、失望もできるんだ! そしてすぐに報酬につながらないことに対して持つのが好奇心!)。

それによって生物は、自分が存在している空間についての「世界モデル」を初めて持てるようになった。それが魚たちだった。

ブレイクスルー3「シミュレーション」

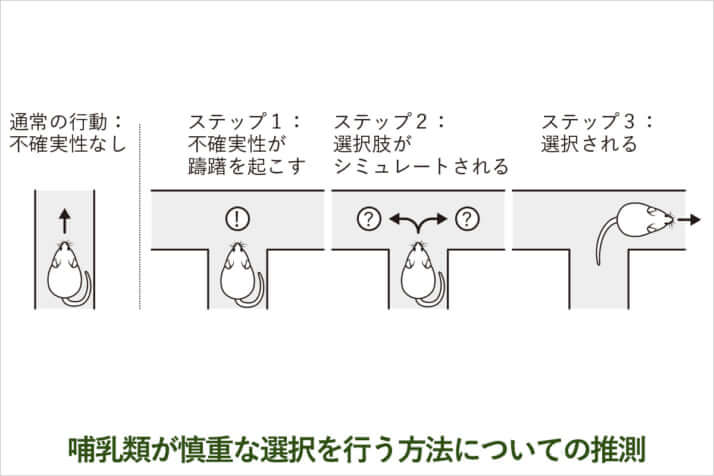

【ブレイクスルー3:シミュレーション】哺乳類が慎重な選択を行う方法についての推測 (出典:『知性の未来:脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか』より、レベッカ・ゲランダ―によるオリジナルイラスト)()

そしてさらに少し修正されたブレイクスルー3の「シミュレーション」では、実際の物事の生起、省略から学ぶだけではなく、想像によっても学べるようになった。自分の推測を持ち、それをもとに世界を知覚するようになった。

予測したことが起こらなかったという事実についてただ「失望」するだけではなく、「あれをしていたらどうだった?」「こうしていれば違ったのではないか?」と反事実を考慮して「後悔」するようになった(反事実を参照しないとただがっかりするだけで、後悔の念は持てない。後悔とはなんと深い感情だろう!)。

生物は、わからないときには立ち止まるほど賢く、目、耳、鼻、さまざまな感覚器を使って、世界がどんなふうになっているのか予測し、自分の中に世界のモデルを詳細に持ち、その中で自分の意図を持ち、繊細な運動ができるようになった。それがマウスに似たものたちだった。

ブレイクスルー4「メンタライジング」

さらなるブレイクスルー4の「メンタライジング」では、生物は食事や交配という生きるために欠かせない仕事から少しずつ解放され、一日の20%もの時間を社交に費やすようになった。

そして自分の意図を使って、他者の意図を推測するようになった。一緒に暮らす他者が増えれば増えるほど、脳の大きさは大きくなっていった(脳が大きくなるのは、他者の気持ちを理解するため!)。

客観的な世界だけではなく内なる世界の探索を始めて、心の理論を持ち、他者に積極的に物事を教え、将来の自分の状態をも、今の自分とは異なる存在として考えるようになった。それが猿たちだった。

ブレイクスルー5「発話」

最後のブレイクスルー5の「発話」では、生物は報酬を得るためではなく、ただ他者と注意を共有するためだけに指差しをした。

そうして注意を共有したうえでその物にラベルをつけて、知識を他者との間で蓄積したり、他者の内的状態自体に興味を持って、他者に「質問」をしたりした(チンパンジーたちが、他者の心の状態についてほとんど質問をしないってホント!?)。

会話の70%は噂話で、他者にとにかく興味を持ち、生殖能力を失った後も長く生き、他者に協力をするようになった。友情、信頼、復讐心など、他者に対する感情は言語能力が上がるほど複雑化した。それが私たちだった。

他者に興味を持てる人が「頭が良い人」

私たちの脳は、魚たちの脳とはすでに半分が同じで、チンパンジーたちからはもうほぼほぼスケールアップをしただけだとして、ベネット氏はこう言う。「人間の脳で独自なのは新皮質ではなく、扁桃体や脳幹のような古い構造の奥深くに隠されている微妙なものだ。それは、我々にターン・テイキング(話者交替)をさせ、子どもと親に同じ物を見て視線をやりとりさせ、我々に質問をさせる、生まれつきの本能に関する調整なのである」。

本能や感情の調整、複雑化がこの知性の物語の本質なのだと知ると、私には、他者の内的世界、他者の感情世界にこれほどの興味を持つことが私たち人間の宝なのだと思えた。

考えてみれば、他者に本当に興味を持つことは難しい。人間でも多くの場合、会話中に他人に興味が持てているかというと、そうでもないだろう。こちらがどんな話をしても相手自身の話に持っていかれてしまうこともあれば、私自身、いつも100%で目の前の人に向き合えているかというと、そんなことはなく、その人の話を聞き流してしまっていることがある。この難しさを考えると、本当に他者に興味を持てる人は、最も頭が良い人と言ってもよいのかもしれない。

老年でしか味わえない内的な経験

人間の知性は感情の複雑化と関連していて、客観的な世界と切り離されたこと、生きるための報酬と切り離されたこと、他者とつながった、本当に目に見えない「心」に興味を持つことが私たちの宝だとするなら、たとえば年を取って身体的能力や、記憶力などが衰えたとき、それは動物たちがまだ経験したことがない経験であり、私自身がいつかすることになる経験であり、もしかしたら、一番豊かで複雑な経験と言えるのかもしれない。

今は、何かをはっきり示せたり、言えたりする人、物事を正確にすばやくこなせる人が能力が高いと言われるけれども、年を取って、忘れ物も増え、動作がゆっくりになったり、正確に物事が話せなくなったりしたときでも、そうならなければわからない経験というものがある。

この私たちにつながる系統の動物たちの進化の歴史を訳してきて、私はむしろ、人間の人生のはじまりから終わりまでの内的な経験というものに、前より一層強い興味を持つことができるようになった。

知性を探る試みの最前線

これは知性の物語であり、感情の複雑化の物語であり、人間みんなに共通の意識の物語であった。そしてこのように人間の知性の本質が明らかになったのは、ベネット氏が人工知能研究の発達と、人間の知性の差異についてずっと魅惑されてきた人物だからであった。

「今日、我々はAIシステムに人間の行動の映像を見せ、人間が次に何をするかを予測できるように訓練している。我々はこれらのシステムに、人間が何かをしている映像を延々と見せて、人間が何をしているかについて(『これは握手だ』『これはジャンプだ』というように)正しい答えを教えている。広告プラットフォームは行動を利用して、人々が次に何を買うかを予測している。また、人の顔から感情を識別しようとするAIシステムもある(このシステムは感情分類されたたくさんの顔写真で訓練されている)。しかし、これらはすべて、人間(や他の霊長類)の脳にある心の理論の複雑さにはまったく届かない」

大規模言語モデルが、世界モデル・他者モデルを持てるのか、持てないのか。どこまで持てるのか。持つ必要があるのか。人間は世界モデル・他者モデルを持っているといっても、一人ひとり偏っているが、機械がもしも世界モデル・他者モデルを持つとしたら、もっと平等なものになるのか。なかなかベネット氏のようには見渡せない。これが知性を探る試みの、最前線であることは間違いない。

※本記事は、『知性の未来:脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか』(マックス・ベネット著)の「訳者あとがき」を再編集したものです。