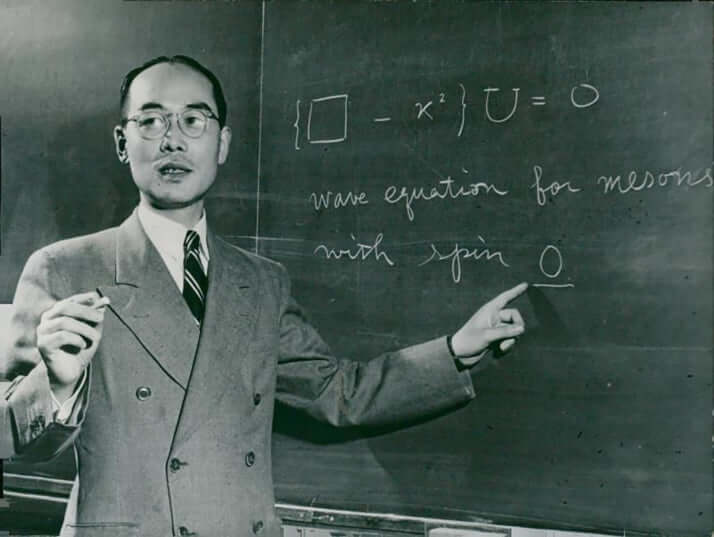

日本初ノーベル賞「湯川秀樹博士」 妻・スミさんが「悪妻」と呼ばれながらも支えた“引っ込み思案で繊細な天才”

「京都の三悪妻」と呼ばれた時期も

「日本初のノーベル賞受賞者」となった秀樹氏は表舞台に立つ時間が増えた。とはいえ、梅原氏の言葉にもあるように性格は“引っ込み思案”。スミさんが代役を務めるのは必然でもあったが、そのせいで世間では「京都の三悪妻」という言葉が囁かれるようになった。京都に居を置くその3人の妻とは、裏千家宗匠千宗室氏の嘉代子夫人、東本願寺法主大谷光暢氏の智子夫人、そしてスミさんである。

ただし、これを特集した「週刊新潮」(1958年12月22日号)によれば、〈もちろんこの「悪」は言葉通りのものではなく、いわば“力強きもの”、“トップレディー”を逆説的に表現したもの〉。スミさんの場合、秀樹氏に対する“内助”が、ノーベル賞受賞後は“外助”に変わったという指摘が相次いだという。「週刊新潮」の特集はその例を挙げている。

〈“外助”についての代表的な例を1つあげると、湯川博士は“歌”と“書”が得意で、しばしば色紙を書くが、その色紙にすぐスミ夫人が“絵”を描きそえることである〉(「週刊新潮」1958年12月22日号)

〈京大の教授連4、5人と湯川夫妻が一緒に祇園の某茶屋で会食をしたことがあるが、その席上、祇園一流の芸者たちを前にして同席の先生方が「奥さん、ひとさしお見せ下さいませんか」と声をかけると、スミ夫人は待っていましたといわんばかりに踊り出したというのだ〉(同)

「主役である夫よりも前に出る妻」と揶揄する向きがあったようだ。時は昭和20年代後半から30年代、「女は男を立てるべし」的な概念が優勢だった頃である。

日本の知性の代表になってしまった湯川博士

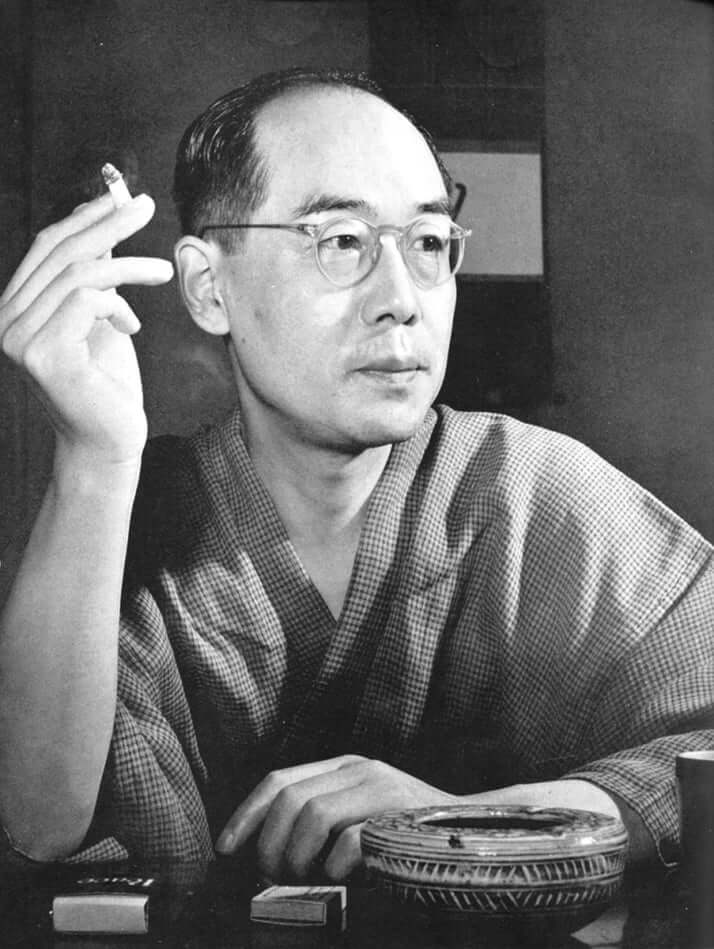

とはいえ、それがいくら時代の空気であっても、秀樹氏の気質を考慮しないわけにはいかない。秀樹氏と30年来の友人という人物は、こう証言した。

〈「彼は傷つきやすくて、周囲からの批判に対する恐怖心が強いもので、いつも憂鬱そうに見えました。例えば、ある時、彼が自宅の玄関の内側に立っていた時、中学生たちが通りかかったそうです。1人が表札を見て、“これが有名な湯川博士の家か。一体、今はどうしてはるんやろう”。すると他の一人が、“いや、とうの昔に死んではる”と答えたそうです。こんなたわいのないことにも深く傷つくような人でした。それは、若いころ名声を得たために、周りの声が気になりすぎるのです(後略)」〉(「週刊新潮」1981年9月24日号)

その背景にもやはり時代の空気があった。新聞記者時代に、秀樹氏の自伝『旅人』を代筆した作家の沢野久雄氏はこう述懐している。

〈「私は科学者・湯川さんの人間像を描き出すため、人間の色々な傷や痛み、弱みも書きたいと主張しました。ところが戦争に負けて4年目、日本中がまだ食うものもロクになく、人々が絶望とデカダンスの中にいたころ、ノーベル賞は希望の美しい光で、日本人全体が単純に湯川さんを神様か雲の上の人のように思ってしまった。あらゆる小学校や中学校で、湯川さんのように勉強しなきゃと校長先生が訓話して、湯川さんは、日本の知性の代表になってしまった」〉(同)

そして秀樹氏も自分の弱みを隠すようになったという。連載中、沢野氏との間に衝突が生じ、〈「ついに話は通じないで終わりましたが、初めて日本人でノーベル賞をもらった人は、凡俗の考え及ばない、身にまとわねばならぬガウンが必要だったんでしょう」〉(同)。

[2/3ページ]