“慰安婦にクジで選ばれた女性”――松本清張が生涯を通じて書いた戦争に翻弄される日本女性の苦悩

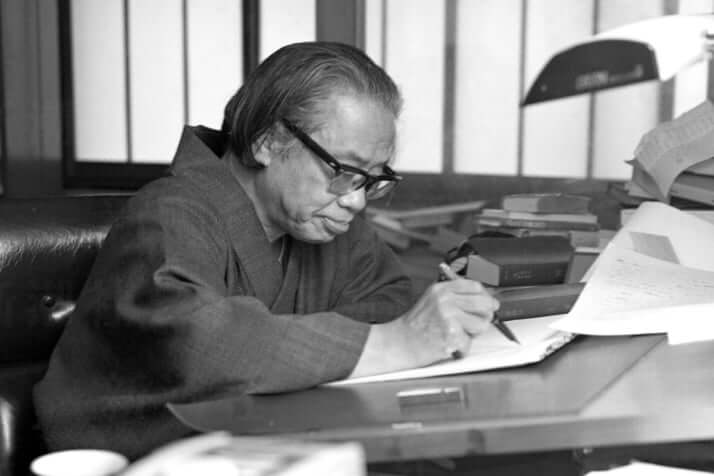

太宰治と同じ年に生まれ、バブル崩壊の時期に亡くなった作家・松本清張は、まさに昭和とともに生き、昭和を丸ごと書いた作家。

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

中でもこだわり続けたのは日本人、特に女性の中に刻まれた「戦争の影」を描くことだった。『ゼロの焦点』『わるいやつら』といった人気作にもその影は登場する。

徴兵経験もある清張は最前線で目にした女性を、どのように作品に反映したのか。清張作品と女性の関係に注目する酒井順子さんの書籍『松本清張の女たち』から、一部抜粋してご紹介しよう。

***

明治42年(1909)に生まれ、平成4年(1992)に亡くなった松本清張は、明治、大正、昭和、平成と四つの時代を生きた。特に17歳から79歳までを過ごした昭和は、清張という作家をつくり、清張を体現するかのような時代。昭和を生き抜き、昭和を書き切ったのが、清張だった。

昭和という長い時代をガラリと転調させたのが、戦争である。清張は、開戦時31歳。既に妻子を持ち、朝日新聞西部本社で嘱託(しょくたく)として働いていた。

昭和18年(1943)、朝日新聞社の社員となった年に、教育召集として3ヶ月間入隊。翌年には臨時召集されて朝鮮に渡り、京城(現ソウル)で1年間過ごした後に、朝鮮半島の南西部にある全羅北道(ぜんらほくどう)の井邑(せいゆう)という地に配置されている。

井邑では戦闘も演習もなく、「戦争などどこで起っているかと疑いたくなるくらいだった」(『半生の記』)という様子。かといって自由はなく、清張は丘の峠を見るたびに、「兵隊などではなく、自由にひとりであの峠を越せたら」と考える。

当時、日本の植民地となっていた朝鮮には、多くの日本人が住んでいた。井邑にも、日本人が経営する商店や料理屋があり、芸者もいるという状態だった。

『半生の記』には、清張の上官である軍医大尉が下宿していた、日本人の私宅について記されている。軍人の夫が戦死し、残された妻が老母と二人で住んでいる家だったが、しばしばその家にお使いに行っていた清張は「三十二、三のおとなしい未亡人」のことを強く印象に残している。

彼女がモデルと思しき作品を、清張は何作か書いている。芥川賞受賞の2年後、昭和30年(1955)に「オール讀物」に発表した短編「赤いくじ」は、戦時下の全羅北道のある町が舞台となっている。

夫が出征して女中と二人暮らしをしている美しい日本人妻である、塚西夫人。彼女をめぐっては、軍人同士が鞘当(さやあ)て状態となっていた。

敗戦後、その町では、米兵から一般女性を守るために慰安婦を選出することになる。もちろん自分で志願する女性はおらず、住民の女性がくじ引きをした結果、塚西夫人は慰安婦に選出されてしまう。

実際には米兵が来ても、慰安婦を要求するようなことはなかった。が、くじに当たったことにより周囲が塚西夫人を見る目は変わり、彼女の運命が狂っていく……。

『半生の記』には、日本軍の兵器を引き取りにアメリカ軍が井邑にやってくる時のことが書かれている。その時、井邑の日本人将校は、「日本人の女性を差し出さなければなるまい」と話し合っていた。それも、「娘さんは困るから、一般の奥さんで適当な人を考えてほしい」と、将校たちは日本人会会長に要求していたというのだ。

かつて中国で、日本軍の将校が同じ要求をしたからこそ、米軍に女を差し出さねばと思ったのだろう、と清張はその時に推察する。それは日本人将校が、自分たちの戦争犯罪の軽減を願う手段として考えたことでもあろう、とも。

連作短編『絢爛(けんらん)たる流離』の「百済(くだら)の草」にも、同様の女性が登場する。夫と共に全羅北道の町に住んでいた、寿子(ひさこ)。夫が出征すると、その家に軍の高級参謀が下宿することになるのだが、高級参謀が彼女に思いを寄せ、そこから悲劇が始まっていく。

続く「走路」で寿子は、男たちを惑わせる妖婦的存在となっていた。昭和20年の夏、日本の敗戦は遠くないと思われた頃、ある軍人と民間人の男が、敗戦の直前に示し合わせ、軍の金を持って日本(当時は「内地」)に密航する計画を立てる。決行の日、民間人の男が船に連れて来たのは、寿子だった。一人の女を挟んで、二人の男。やがて海の上で軍人が銃を抜いて……。

全羅北道からほど近い木浦(もっぽ)の港から、軍の金を持ち逃げした軍人と女が、内地へ向けて密航するという出来事は、昭和31年(1956)に「別冊小説新潮」に発表された短編「市長死す」にも描かれていることを考えると、清張はこの手の事態を、井邑において実際に見聞きしたのだろう。戦争に負けて未来が全く見えない時であっても、金と女を掴んでおこうとする男の本能が、これらの小説には描かれている。

昭和の暗部を見つめた人

朝鮮で敗戦を迎え、10月に本土に送還された清張は、九州に戻って家族と再会。朝日新聞に復職し、小倉に新居を構える。「週刊朝日」の懸賞小説に応募して「西郷札」が入選したのはその5年後、昭和25年(1950)のことだった。

当時の日本には、戦争の傷がまだ生々しく残っていた。連合軍による占領状態は、続いている。清張が住む小倉には進駐軍のキャンプがあり、多くのパンパン宿があった。

同年に朝鮮戦争が起こると、小倉は米兵移送の基地となる。アメリカの戦況が悪くなるにつれ、白人兵は減り黒人兵が増えていったことが『半生の記』には記される。

そして夏のある晩、黒人兵の集団脱走事件が発生する。兵隊たちは徒党を組み、民家に押し入って酒を求め、物品を強奪し、家の女性を強姦していった。MP(米軍の憲兵)による鎮圧部隊の出動は遅れ、日本の警察に知らされたのは翌日の夜になってから、という有り様だった。

集団脱走事件をベースにした中編「黒地の絵」は、昭和33年(1958)に「新潮」に発表された。夫が縛られ、主婦が輪姦される様、夫がやがて復讐の鬼と化す様は、読む者の腹に重い読後感を残す。

当時この事件は、小倉においてもほとんど報道されず、キャンプの司令官が、「占領軍兵士の一部が市民に迷惑をかけた」との謝罪コメントを北九州地区の新聞に載せたのみ。東京には、全く伝わっていなかった。

『半生の記』には、

「この騒動のことが動機になって、私は占領時代、日本人が知らされなかった面に興味を抱くようになった」

とある。清張はその後、『日本の黒い霧』『昭和史発掘』等のノンフィクションをも手がけるようになる。様々な事件について、発表されていることの裏にさらなる真実があるのでは、と推理する清張のノンフィクションの源には、朝鮮戦争下の小倉で発生し、多くの日本人に知られることなくもみ消された集団脱走事件があった。「黒地の絵」において、妻を輪姦された夫がやがておこなった復讐は、多くの小倉の人々の思いを乗せた行為として描かれたのではなかったか。

ベトナム戦争時には、ワシントン・ポスト紙に掲載する反戦広告募集の呼びかけ人の一人となるなど、その後も戦争に反対する意思を表明していった清張。権力を疑い、小さき者、弱き者にも視線を配るその姿勢は、隠された部分が多い昭和という時代を解き明かす鍵として、今もそして今後も、人々に提示され続けるだろう。