「誰のおかげで即位できた?」叔父からの圧力に耐えた少年皇帝が豹変するとき

幼くして帝位を継承した君主は、しばしば後見人による政治が行われることになる。幼い皇帝は政治経験が乏しく、判断力も未熟であるため、後ろ盾になる人物がその役割を代行するのは自然な流れといえるだろう。

しかし、この後見制度は、時に皇帝が「操り人形」と化してしまう危険性を孕んでいる。その助言者は皇帝の権威を利用して自らの権力を拡大しようとし、幼い皇帝は、その意向に逆らうことができない。皇帝の名のもとにさまざまな政策を推し進め、自らの利益を優先させることも可能になる。

幼い皇帝は、そのような状況に不満を抱きながらも、自らの無力さに苦しむことになる。そのような後見人のしがらみに縛られた清朝三代皇帝順治帝(じゅんちてい)と叔父ドルゴンとの複雑な関係を、中国史家で関西学院大学名誉教授の阪倉篤秀氏の新刊『中国皇帝の条件 後継者はいかに選ばれたか』(新潮選書)から、一部を再編集して紹介する。

***

◆ドルゴン断罪

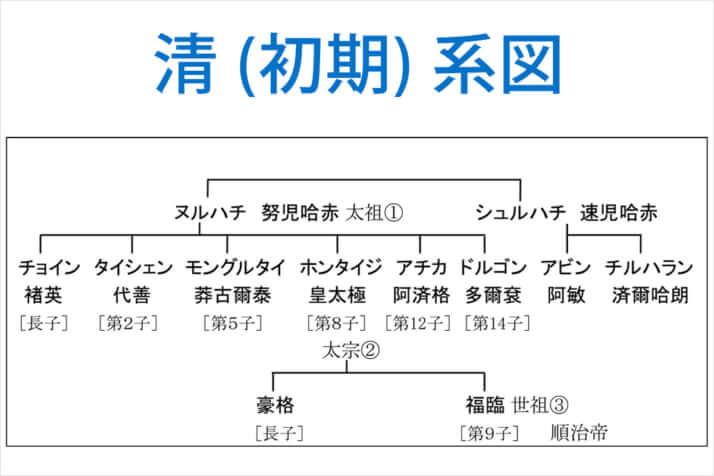

順治帝は、12世紀に宋の北部領土を奪った女真(じょしん)民族の末裔で、後金(こうきん)を立てたヌルハチ(太祖・努児哈赤。音訳漢字表記は複数例ある)から数えて3代目、その子で皇帝に即位し国号を清としたホンタイジ(太宗・皇太極)の後継者にあたる。

彼が14歳の時、前年に急死した叔父ドルゴン(皇父摂政〈こうふせっしょうおう〉王・多爾袞)を糾弾した断罪文をみてもらいたい。「ドルゴン罪状14条」(16条とすることもある)と呼ばれるが、ここではそれを6項目に整理しておく。

・順治帝の即位は自身の助力によるとし、皇帝の若年に付け込んだ許可なき政治決裁と詔(みことのり)の偽造による独断専権。

・太宗の遺言をかたった政治執行と、爵位の自在の付与や任意の官僚人事。

・批判者に対する法の不正執行による抑え込みと、朝廷会議の私物化。

・太宗の即位は非正規に行われたとし、その時代の事績を自己の功績にすり替える詐欺的行為。

・自身の邸宅やそこでの礼儀の態様、さらに専属護衛の配置を、皇帝と同等なものとする不遜行為。

・公的財産の私的流用と自己勢力の増殖行為。

順治帝が即位して7年後の1650年の年末、ドルゴンは体調不良をおして狩猟に出かけ、北京の北方近郊カラホトンで亡くなった。まだ39歳の若さであった。5日後に訃報を受けた順治帝は激しく動揺し、臣下や民衆に喪服で哀悼するよう通達を出した。さらに5日して遺骸を乗せた霊柩車が北京に近づくと、順治帝は皇族をはじめ文武百官を従えて、宮城を出て北京の東北角にある東直門の外まで出向き、これを直々に迎えた。

皇帝としては、叔父とはいえ臣下にあたる者に対する異例の行動であった。この時、順治帝は人目もはばからずに慟哭した、と清朝の公式記録『清実録(しんじつろく)』は伝えている。

ところが、これから年を越しての2か月、日数にすれば65日後に、ドルゴンを弾劾する文書が順治帝の詔として公表されたのである。その豹変ぶりにいささか驚かされるが、そこにはそれなりの理由があったといえる。

◆事業達成目前の急死

時代をさかのぼると、後金の創始者ヌルハチに続くホンタイジの皇帝即位を契機に推し進められた南下政策は、これから4年にわたる北京北方に連なる長城をめぐる戦いとなるが、これが清側にとってはなかなか思うようにはいかなかった。一時的に長城を越えることがあっても明朝領内に留まることはならず、やむなく略奪行為ののちに撤退するという事態が続いた。明朝が永楽帝のモンゴル親征に効果が出なかったことに懲りて、先々代の洪武帝(こうぶてい)時代に立ち返り、営々と塞(さい〈とりで〉)を築き、特に北京周辺では壁(辺墻〈へんしょう〉)を高く連ねて堅固にした効果が出たといえる。

ここでホンタイジは、広域に軍を展開するそれまでの戦術を改め、あえて難攻不落との評もある山海関に可能な限り戦力を集中させる方針転換を行い、全軍を投入しての親征に打って出た。戦上手のホンタイジならではといっていい作戦の変更だが、彼はこの戦役中に体調不良の状態に陥り、もとは明朝の瀋陽、当時は名前を変えて清の拠点としていた盛京(せいきょう)に帰り着いたものの、体調は回復せずそのまま亡くなった。時に1643年、直接の死因は脳溢血による52歳での死であった。

療養中にホンタイジは「山は高くなりすぎると崩れ、木は高く伸びすぎると折れるように、年齢が行き過ぎると衰えてしまう」という言葉を残している。目前にあったやるべきことを次々とやり遂げてきた自らの軌跡を振り返り、その生き様を肯定的に捉えるという、達観というべき彼の人生観がそのままここに出ているといえる。

◆後継者はまだ6歳

王朝の草創期にありがちなことだが、その基盤を確固たるものにするためには主導者が、何事かは問わず常に先頭に立って配下を鼓舞する必要に迫られる。ヌルハチとホンタイジ父子は統治組織の構成や軍事指導において強いリーダーシップを発揮した点からして、ともにその象徴的な存在であったといえる。戦陣で負った傷がもとで死を迎えたこと、さらにはその時に後継者の指名をしていなかったことも共通する。

当時の女真政権では、中国王朝で長年にわたり継承されてきた皇太子制度はまだ取り入れられていなかった。王朝名や民族名の変更など斬新な政策を遂行したホンタイジであったが、主導者の後継指名は有力部族長の合議によるという、伝統的な慣習を変えることができないままにこの世を去った。さすがのホンタイジも、部族社会を支えてきた有力部族長の権限を奪うことには躊躇せざるをえなかったのである。

結果、ホンタイジの後継者を決める際の、有力部族長と皇族による合議は混迷を極めた。すでに長老の立場になっていた兄のタイシェンがホンタイジの第1子の豪格(ごうかく)を推すと、八旗のうちの六旗がこれを支持し、すんなり結着がつくかにみえた。だが、弟のドルゴンがこれに敢然と異を唱え、自ら後継者に立候補したのである。

このため会議は紛糾し、結論を出せない状態となった。ここで豪格案は取り下げられ、部族長たちの協議の末、ホンタイジの第9子でわずか6歳の福臨(ふくりん)を後継者とし、そのうえでヌルハチの甥で豪格を支持していた長老格のチルハラン(済爾哈朗)とドルゴンがその後見人になるという妥協がようやくにして成立した。明王朝で始まった、皇帝の在位中は元号(年号)を変えない「一世一元(いっせいいちげん)」に従い、彼は廟号(びょうごう)や諡号(しごう)を持つものの、時の元号から、順治帝と呼ばれる。

◆「叔父摂政王」という称号

明の守備部隊長・呉三桂(ごさんけい)の開門で難なく山海関を越えたドルゴンは、「罪のない人を殺してはならない。民衆の財物を奪ってはならない。民間の家屋を焼いてはならない」という布令を出して北京に入城し、崇禎帝を哀悼する行事を挙行し、明朝の官僚や漢族知識人を採用する方針とともに、農民への減税や貧民救済策を宣布するなど、漢民族への融和策を打ち出した。

その後、ドルゴンは李自成の乱を平定し、また明朝の残存勢力の掃討戦に成果をあげるなど、騒乱状態の収束が確実なものになるのを見極め、民族発祥の地である満洲に留まることに固執する反対勢力を押さえて、北京への遷都を宣言、翌月には順治帝を呼びよせて皇帝即位の儀式を挙行し、自らは「叔父摂政王(しゅくふせっしょうおう)」という、他の有力者や王を凌駕する称号を手に入れた。

自信を深めたドルゴンは、かつて皇位継承候補だった豪格の王位を剥奪して庶人(しょじん・一般平民)に降格して幽禁、その支持者を排除する一方で、有力な満洲皇族を議政王大臣(ぎせいおうだいじん)に任命する議政王体制を採用して政権基盤を固め、体制の整備を進めた。

◆増長するドルゴン

敵対者を排除し、思うままに政権運営を行うドルゴンであったが、それを裏で支えたのが、妃として福臨を生み、その即位後は皇太后の称号を得ていたボルチギト(博爾済吉特)氏であった。真相は不明ではあるが、彼女とドルゴンは男女として深い関係にあったという噂がまことしやかに語られることになり、ついには「皇太后の嫁入り」と婚姻関係に入ったとまでいう伝承も残されている。話の本筋から離れるので、これ以上詮索するのは避けるが、このテーマを正面から取りあげた論文まであるのだから、歴史学の対象は幅広いとだけはいっておく。

ともあれ、ドルゴンは宮廷において、皇帝の存在も影が薄くなるほどの威光を放つようになっていった。順治帝の即位、すなわち摂政体制に入った1643年から3年後には、皇帝以外は手をふれることも許されない皇帝玉璽(こうていぎょくじ)を自分の邸宅に持ち帰り、そこで政務処理をするようになった。皇帝の絶対的権力をないがしろにするこの行為を咎める大臣がいなかったのかと思わせられるが、それほどにドルゴンの勢威は大きくなっていたのである。

もはや誰からも制止されることのないドルゴンは、1647年には称号を「皇叔父摂政王(こうしゅくふせっしょうおう)」、さらにその翌年には「皇父摂政王(こうふせっしょうおう)」と、あたかも実の父親であるかのように変更するよう求め、これ以後は順治帝に対して臣下の礼を取らなくなり、朝廷での儀式では皇帝と同等の扱いを受けるなど、その増長ぶりは止まるところを知らなかった。

◆名誉剥奪と130年後の復権

もはや皇帝が2人いる状態になったわけであるが、当時ようやく11歳であった順治帝は内心不満を感じつつもなすすべもなく、いつまでこの状態が続くのかと不安であったであろう。しかしその時はやってきた。2年後に、ドルゴンはこの世から消えたのである。ここに順治帝はようやくにして親政に入ることになった。冒頭にあげた、ドルゴンを断罪したのは、その2か月後のことになる。この時、順治帝は続けざまに、ドルゴンの墓地を暴いて屍を毀損し、すでにつけられていた死者を顕彰する諡号も剥奪するとともに、その係累者に対しての処罰を断行した。

しかし振り返れば、福臨が皇帝に即位できたのは、本命とみられていた豪格の案が紛糾し、その結果に生まれた妥協の産物とはいえ、ドルゴンなくしてはありえなかったことである。そしてその後の入関(にゅうかん)から北京での即位儀式、全国の平定活動はすべて彼の指揮のもとに行われたものであり、清朝の創建と確立においての極めて大きな功績といわねばならない。

ドルゴンのおかげあってこその順治帝である。確かにドルゴンの越権行為によって、順治帝は傷つき、屈辱も感じたことは否定できない。しかし大きな恩を受けた叔父への仕打ちとしては、あまりにも行き過ぎたものといわざるをえない。

これより約130年後の、順治帝の3代後の乾隆帝(けんりゅうてい)の時代に、ドルゴンが名誉を回復する日はやってきた。皇族として持っていた「睿親王(えいしんのう)」の王号も復活、あわせて「忠」という諡号が与えられ、荒れるにまかされていた墳墓も修復された。

ただこれも、皇太后であったボルチギト氏が順治帝に続いて即位した孫の康熙帝(こうきてい)にその思いを託し、これを受け継いだそのまた孫の乾隆帝がドルゴンへの怨念のほとぼりが冷めるのを待って執行したものと受け取るべきだろう。なにより、ドルゴンなくしては自分たちの皇位継承もなかったのだから。

関連記事【始皇帝はなぜ「人柄がよく、剛毅で武勇と評判の長男」を皇太子に指名しなかったのか?】では、秦の始皇帝の皇位継承の事例から後継者を選ぶ難しさを明らかにする。

また、関連記事【「中国史上最も恐ろしい母親」に口答えできないマザコン皇帝の末路】では、「中国三大悪女」として名前が挙がる「劉邦の正妻」に翻弄された息子(皇帝)の事例を紹介する。

※本記事は、阪倉篤秀著『中国皇帝の条件 後継者はいかに選ばれたか』(新潮選書)の一部を再編集して作成したものです。