発掘現場は港からすぐそこ! 海の底に沈んだ16世紀の船を発掘する「水中考古学」のリアルな現場とは?

考古学といえば、エジプトのピラミッドやツタンカーメンのミイラなどを想像してしまいがちだが、遺跡は水の中にも存在する。沈没船だ。そして、発掘現場といえば「インディ・ジョーンズ」や「ジュラシック・パーク」のような未開の地をイメージされるかもしれないが、実は沈没船は人のにぎわう港町近くで見つかることが多い。イタリアや、クロアチア、コスタリカにメキシコ……世界のあらゆる海の底に沈んだ「沈没船」の調査や研究を行う、水中考古学者・山舩(やまふね)晃太郎氏の驚くべき日常とは? 『沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う』から一部抜粋・再構成してお届けする。

***

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

初めてクロアチアを訪ねたのは、2012年の夏だった。

私はその年の夏にテキサスA&M大学の修士課程を無事に修了して、そのまま博士課程に進む予定だった。アメリカの大学は2セメスター制で、9月に入学式があり12月の初めまでが秋学期、1月の半ばからから5月の初めまでが春学期である。そして授業の無い夏の3カ月半は私たち考古学プログラムに所属する教員や学生にとっては、沈没船の眠る現場に出られる“発掘シーズン”なのだ。

そしてこの年の夏、私は所属する研究室の室長であるカストロ教授の助手としてクロアチアでの発掘に同行することとなった。

水中考古学の世界では、船の名前が分かっていない場合は見つかった場所の名前が、沈没船とその発掘プロジェクトの名前となる。今回の船の場合、沈んでいる場所には直径50m程の岩の小島があり、地元の人は「グナリッチ」と呼んでいる。「小さな岩」という意味らしい。この小島にちなんで、グナリッチ沈没船、そしてグナリッチプロジェクトに名前が決まった。

実は、この船は50年前にすでに一度発掘調査が行われていて、クロアチアの考古学会ではかなり有名な沈没船だ。その時の調査では、船体の大きさは少なくとも20m×8m程度とされ、シャンデリアやガラス製品など豪華絢爛な装飾品も含め、さまざまな積み荷が引き上げられた。その積み荷の構成から、この船が16世紀または17世紀のベネチア共和国からの積み荷を載せた船である、ということも分かっている。

2012年の調査は、本格的に発掘調査を行う前の「試掘調査」のため、10日間の試掘調査、その前後に5日間の準備と1週間の予備調査があり、全部で約3週間の日程となった。

沈没船は港町近くで待っている

クロアチアの街並みは、白色の壁とオレンジ色の屋根に覆われている。白とオレンジのコントラストに木々の緑。そして、肝心のアドリア海は青く、干潮と満潮の差が少ない。そのために海のギリギリ近くまで建物が建てられている。日本の港町とはまるで違う風景だ。海には沢山の船や帆が見える。クロアチアの沿岸には千以上の島が点在し、フェリーや個人の船が生活には欠かせないものになっている。さらにスポーツとしてのセーリングも人気で、至る街にヨットクラブがあり、美しい三角形の帆が列をなして遠くに見える。

やはり現地に到着すると、「プロジェクトに参加している」という実感がわいてくる。胸が高まり、ソワソワしてきた。

私たちが3週間滞在するのは、美しい港町ビオグラード・ナ・モルのはずれにある貸しアパートである。

発掘現場といえば「インディ・ジョーンズ」や「ジュラシック・パーク」のような未開の地をイメージされるかもしれないが、実は沈没船は人のにぎわう港町近くで見つかることが多いのだ。私自身、2020年までに20カ国で30のプロジェクトに参加してきたが、無人島に近い場所での発掘は3回しかない。

これにはいくつか要因がある。

まずは船が海難事故に遭いやすい場所がどこかということである。

今よりも格段に海難事故が起こる可能性の高かった昔の帆船でも、基本的には沈まないように作られている。よっぽど大きな嵐にでも遭わない限り転覆しないし、そもそも嵐でも転覆しないようになっている。つまり航海中に船が沈没することは、思いのほか少ないのである。

では、どのようなタイミングで帆船は海難事故に遭うのであろうか?

圧倒的に多いのは、「港を出てすぐ」と「港に帰ってくる時」なのだ。船は基本的には水深の浅い海岸線から距離を取って移動をする。しかし、出港と帰港のタイミングはどうしても陸に近づかなければならない。この時、暗礁や浅瀬に船の底が接触したり、乗り上げたりして座礁する危険性が圧倒的に高くなるのである。さらに出港の際には荷物の積み過ぎや、逆に軽すぎて船のバランスが悪くなり、風にあおられて転覆してしまうことがよくあった。海のど真ん中よりも、案外港の近くで海難事故は頻繁に起こったのである。そして、古来より港だった場所は、今でもそのまま港として使われている場所が多い。

ニつ目の理由として、遺跡が発見される確率である。実は沈没船は、私たち研究者が「ここに沈んでいるはずだ!」と狙って見つける事例は少ない。むしろ、地元の漁師や趣味でスキューバダイビングをしているダイバーによって偶然発見されることがほとんどなのである。

そのため発掘基地はたいがい港に近い街中になるわけだ。発掘期間中は、地元の貸しアパートを借りることが多い。日本でいう民泊のアパートを1棟借りて、寝室用の部屋、調査用の部屋、食事用の部屋とスペースを分けて数週間から数カ月、メンバーで共同生活をすることになる。

今回の発掘ターゲットは、これだ!

私たち、アメリカのテキサスA&M大学から今回のプロジェクトに参加した4人は、まずクロアチアチーム側のトップ、ザダル大学のイレーナ・ロッシ教授と共に、地元の博物館でこれまでに引き上げられた積み荷の調査や、50年前の発掘の資料の確認、積み荷を沈没船付近で引き上げたという地元漁師への聞き取り調査などをした。

幸運にも、ザダルの考古学博物館の資料庫から50年前の発掘時に撮った写真や遺跡のスケッチ(簡易の実測図)を見つけることができた。徐々に資料が集まり、今回の発掘調査の最も優先すべき目標もはっきりした。

「船底部」を見つけることである。

なぜ船底部なのか? それは、この部分が造船技術情報の宝庫だからだ。

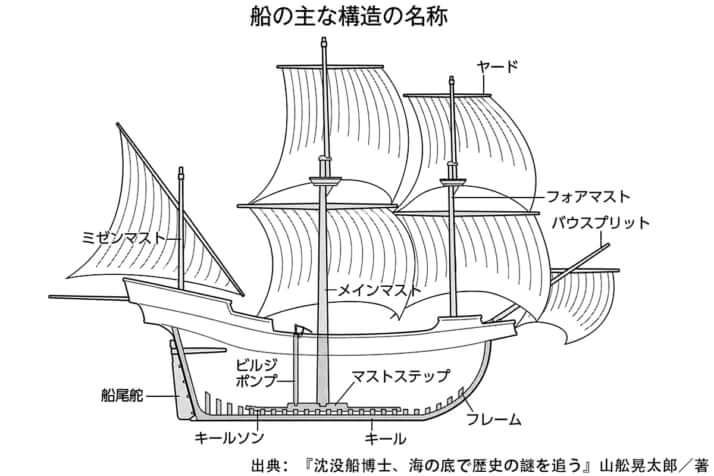

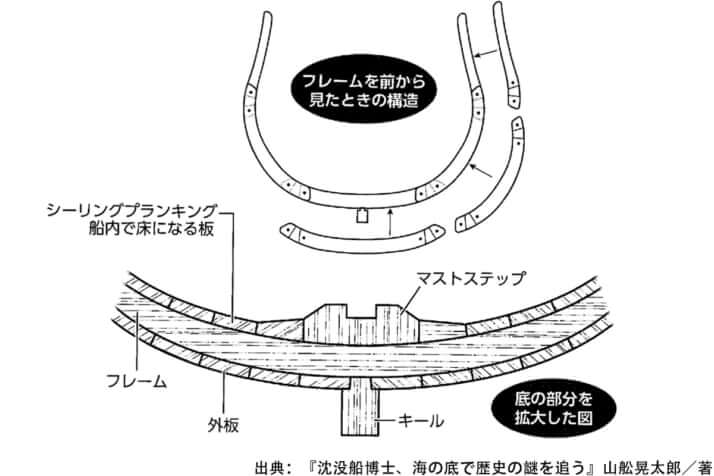

そもそも船は、船底部から造られる。その中でもキール(竜骨)という木材が、船体の背骨として最初に組み立てられる。キールは、船首から船尾にかけてまっすぐに船を貫いており、このキールの上にフレームや外板が組み立てられ、船は造られるのだ。

そして、キールの中央部付近に、船で一番船幅が広い場所に設置される“マスターフレーム”という木材が存在するのだ。船は、一番船幅が広い場所から前後に徐々に幅が狭まっていく構造をしている。そのため、マスターフレームは船の全体の船型を決める重要な部位であり、船のデザインの基、つまりDNAともいえる。

マスターフレームの他にも、帆の中でも最も大きいメインマストが風から受けた力を受け止め、船体に伝える「マストステップ」という台座や、船体に流れ込んできた海水を排出するための「ビルジポンプ」など、超重要構造が船体中央の船底部には集まっている。まさに船の心臓部分だ。

私たち船舶考古学者にとっては、その時代の船の造船技術を理解するため、まずたどり着かなければならないのが、船底部なのである。そして、船体中央の船底部分を見つけるには、まずキールを見つけなければならないのだ。

しかし、実はこれは思っているよりも難しい。たとえ船体の木材が全部発掘され露出したとしても、沈没船を初めて見る人にとっては、ただのバラバラになった木材でしかない。なぜなら、木造船は沈没してから数年経つと、フナクイムシというミミズに似た海洋生物に船体を食い荒らされ、さらに水流や自重によって、船底部以外の部分はバラバラになるケースが多いのだ。「パイレーツ・オブ・カリビアン」で見るような完璧な沈没船は基本的には存在しない(ただし、塩分濃度と水温が低いバルト海・黒海・アメリカの五大湖の3カ所では沈没船が何百年たってもほぼそのままの形で発見されることも多い)。

それでも各木材の形状や、木材と木材をつないでいた接合部の痕などの形には、その部位によって規則性があるので、それがどこにあたるのかを見極めながら効率よく発掘作業を行う。この見極めこそが、水中考古学者の腕の見せ所の一つでもある。

現場に着いても、すぐには発掘できない

ついにこの日が来た! 水中調査当日の朝、軽い朝食を済ませたら、そのままリビングルームでミーティングが始まる。ロッシ教授とカストロ教授によって、15人近くに膨れ上がったチームメンバーが三つのグループに分けられ、それぞれに作業が振り分けられた。ミーティングの後に各グループで確認しながら作業に必要な機材を車に詰め込み、車で5分ほど離れた港に向かった。この時はチームメンバーの数が多かったため、地元のダイビングショップから2階建ての立派なダイビング専用船をチャーターした。

沈没船の地点までは、この船で1時間弱程。私たちは船のエンジンが完全に停止したらすぐに潜れるように、船内でダイビング機材と作業に必要な道具を準備する。

ウエットスーツの上に空気タンクを装着したダイビング用のジャケットを着た。海外での水中考古学プロジェクトでは、18リットルの空気タンクを使うことが多い。今回も18リットルの空気タンクを使う。タンクは空の状態でも約22kg、空気が満タンの状態で約27kgになり、陸上では動くのがおっくうになるほどだ。しかし、一度水中に飛び込めば重さも感じなくなる。

風も穏やかで、波もない。船長から係留完了の合図が出ると、ロッシ教授とカストロ教授から作業内容の最終確認が行われ、その後、すぐに最初のグループの6人が水に飛び込んだ。

いよいよ、グナリッチ沈没船の50年ぶりの水中発掘が再開だ!

最初のグループの作業は、「グリッド(格子)」と呼ばれる水中作業時の足場となる鉄格子を海底に運ぶことだ。

沈没船の木材は何百年も水に浸かり、箇所によってはスポンジのように柔らかく、崩れやすくなっている。そのため作業ダイバーは発掘の最中はフィン(足ひれ)やそれが巻き起こす水流で木材を傷つけないように、フィンを脱いで作業しなければならない。よほどのダイビング上級者でない限り、フィンなしで逆立ち状態を保ちつつ発掘作業に100%集中することは難しい。そのため足場となるグリッドが必要なのである。

また、グリッドは組み立てると一つが2m×2mの正方形になる。海底遺跡上に番号をつけたグリッドをマス目状に張りめぐらせていき、その番号で作業ダイバーを振り分けたり、発掘された遺物がどこから発掘されたものか大まかに管理したりするのだ。

第2グループは第1グループが潜った30分後に潜行をはじめ、水中発掘の道具、「ドレッジ」を組み立てる。これは、排水用のポンプを改造した機材で、ガソリンを燃料としたエンジンで稼働する。早い話が「水中掃除機」だ。水中考古学の世界では、海底を直接スコップなどで採掘することはしない。このドレッジを片手で持ち、海底の土砂を吸引して、発掘するのである。

第2グループのメンバーが、ドレッジ用の排水ポンプや、筒、吸い込み口となる蛇腹ホースなどの必要機材を海底に運んで、組み立てた。

グリッドとドレッジ、このニつが用意できて、初めて水中での発掘作業のスタートラインに立てるのだ。

いよいよ私のいる第3グループが潜る番がきた。チームメンバーはカストロ教授を中心に、私を含め4人。私たちのグループのミッションは、教授の指示に従い、ドレッジを使い水中発掘をすることだ。

現場に出られる! 私はワクワクを抑えきれなかった。

船を探すことからスタート

しかし、潜り始めて水深が深くなるにつれ驚いた。

「冷たい!」クロアチアの夏は日本と同じぐらい暑く、水面付近の水温も小学校のプール程度で、7mmのウエットスーツを着ている私はへっちゃらだった。

しかし水深8~10mを超えると一気に水温が落ち込む。摂氏15度ぐらいだ。まだ海底は見えない。下は暗く、初めて潜る底の見えない海はとても不気味で、不安を感じる。

ようやく海底につき、教授と一緒に少し泳ぎ、第2グループが組み立てた水中ドレッジを見つけた。自分たちが試掘する場所にそれを運び、発掘作業を開始しなければならない。

私は周りを見渡した。

「沈没船はどこだろう?」

事前調査の時に博物館で集めた50年前の水中発掘調査時の水中写真には、厳密な撮影箇所は分からないものの、船体とみられる木材構造物がしっかり写っていた。それが現場に行ってみても、どこにも無い。下部に広がるのは砂が堆積した海底のみだ。

それもそのはずである。前回の調査から50年の間に砂が堆積し、沈没船を完全に覆ってしまったのだ。そんな中、おもむろにカストロ教授が、ドレッジの吸い込み口を海底に近づけ、土砂を吸引し始めた。教授のように経験豊富な水中考古学者は海底の堆積物の様子などから、どこに人工物があるのか予想ができるのだ。

「ええっ、どうしてここだと分かるんだ!?」と戸惑いながら、私も教授の邪魔にならないようにドレッジで発掘を始める。

地味すぎる発掘のリアル

水中での発掘作業はかなり地味だ。

重要なものを吸い込むのを避けるため、ドレッジの吸い込み口は海底に直接当てない。右利きの私は左手でドレッジの吸引口を持ち、右手で暑い日に手をパタパタやるように海底の砂を巻き上げ、それをドレッジで少しずつ吸っていくのだ。

ヒゲを器用に使いながら海底の砂を巻き上げ微生物を食べる魚がいるが、水中考古学者の作業風景はそれに似ているかもしれない。

とにかく、何かが発掘されないか全力で集中しながら掘り進んでいく。慣れてくると陸上でスコップを使うよりも速いスピードで掘れるようになる。確かに地道な作業だけどプチプチをつぶすようにハマってしまう。単純な反復作業が好きな私にはうってつけの作業である。

思わず夢中になっていると、教授に肩をたたかれた。時間切れである。2人で海面へゆっくりと浮上した。潜る前にあれほどあった緊張感は消え、「早くまた潜って作業を行いたい!」という欲求にかられる。

しかし、身体への負担を減らすために、水中での作業の後は最低2時間、体内に過剰に溜まった窒素を放出するための時間を取らなければならない。水深27m地点で行われるグナリッチ沈没船の発掘プロジェクトでは1回の海底での作業時間は30分、1日でも作業できるのは、1人当たりトータルわずか1時間なのである。潜水中に身体に溜まる窒素の量を考慮すると、これが1日に作業できる時間の限界なのだ。むろん27mよりも深い場所では作業時間はより短く、浅い場所ではより長くなる。

総じて水中考古学における作業時間は陸上の考古学よりもはるかに短い。これが、水中発掘調査が陸上の調査に比べ時間がかかる一番の理由だ。まさに時間との闘いなのである。

調査3日目、いよいよ船体とみられる木材が掘り出されてきた。沈没直後に積み荷の重さで海底に埋まってしまった船底部は、まるで昨日沈んだかのような良好な保存状態で、木材に年輪や船大工のつけたノコギリによる模様も表面にはっきり見て取れる。第1目標はコンプリートだ。当時の人々の痕跡を目の当たりにし、我々のモチベーションも俄然上がった。

このまま、キールをすぐに見つけ出したい! 私はゲームの続きが気になる子供のように、興奮して眠れない毎日を過ごした。

簡単にはターゲットにはたどりつけない

私たちの気合は空振りに終わった……。この年、キールを見つけることはかなわなかったのである。

なめていた。1週間で発掘された積み荷が、なんと数百kgにもなったのである。想像を超えた量の積み荷が毎日出土し、水中発掘作業後の5日間は、ひたすら引き上げられた積み荷に登録番号を付け記録として残すための写真撮影に追われ、船体の発掘どころではなくなってしまった。

しっかりとした2m×2mの試掘が行えたのはたった2カ所だけで、そのうち船体構造の木材が出てきたのは片方だけ。私はその箇所の測量作業を行い、地図を作成した。しかし範囲が狭すぎて、それが船体構造上、どこの部分にあたるのか知ることはまだできない。

水中での作業がなかなか進まなかった悔しさと共に、これ程多くの積み荷を積んだ船がどのような船であったのだろうか、というワクワクと想像を膨らませながら、私たちはアメリカに帰っていった。来年こそは、キールを見つけるぞ!

***

※『沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う』より一部抜粋・再構成。