「在宅勤務で常にイヤホン」そのリスク ヒトの進化はイヤホンの登場を想定していない

リモートワークが増え、テレビ電話で会議が続き、一日中イヤホンを着けっぱなしという人が増えている。しかし、木の上で生活していたヒトの祖先が地上に降り、完全に二足歩行に移行して以来、現生人類の肉体はそれほど変化していないとされている。ほとんどのテクノロジーはヒトの進化が想定していないものなのだ。まして大きな音を鼓膜近くで鳴らすイヤホンなどは、耳に健康被害をもたらす可能性があるのだ。

在イギリスのノンフィクション・ライターであるビル・ブライソンは著書『人体大全―なぜ生まれ、死ぬその日まで無意識に動き続けられるのか―』(桐谷知未訳)で、多くの医者や専門家に取材し、人の聴覚を司る耳の構造の精密さを解説しつつ、こう警鐘を鳴らす。

***

速報中国人観光客の減少に「ずっとこのままでいい」 京都では喜びの声が 一方、白川郷では「墓に登ったり、私有地で用を足したり…」 地元住民は嘆息

速報「月給20万円のほとんどを詐欺につぎ込み…」 ロマンス詐欺を巡って逮捕の僧侶は「詐欺被害の常連」だった だまされ続けた“複雑な事情”とは

「耳」と呼ぶ部分は正式には“耳介”という

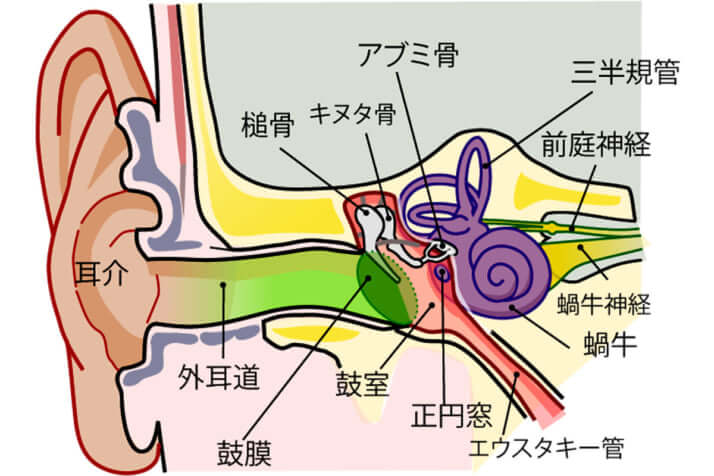

耳は三つの部分から成る。いちばん外側の、顔の横にある、わたしたちが耳と呼ぶ部分は、正式には耳介という(pinna やや不思議に思えるが、“ひれ”または“羽根”を意味するラテン語に由来)。

一見したところ、耳介は仕事に適した設計ではないように思える。エンジニアがゼロから設計するなら、もっと大きく硬いもの――たとえばパラボラアンテナに近いもの――をつくり、絶対にその上に髪を垂らしたりはさせないだろう。

しかし実のところ、わたしたちの外耳の厚く柔らかい螺旋(らせん)は、通過音をとらえる仕事を驚くほどうまくこなす――しかもそれだけではなく、その音がどこから発せられ、注意を要するかどうかを立体的に把握するのも得意だ。だから、カクテルパーティーで誰かが部屋を横切りながらあなたのうわさをしているのが聞こえるだけでなく、振り返って不気味なほどの正確さで話し手を特定することもできる。あなたの祖先が果てしなく長い年月のあいだ、猛獣の獲物として過ごした末に、その能力を授けてくれた。

ヨーロッパ人の3分の2は「いわゆる福耳」

どんな外耳も同じように機能するものの、ひとりひとりの耳は独特の形につくられ、指紋と同じくらい明確に持ち主の区別がつくらしい。イギリスの動物学者デズモンド・モリスによると、ヨーロッパ人の3分の2は側頭部から離れて垂れ下がった分離型の耳たぶ〈訳注 いわゆる福耳〉をしていて、3分の1は側頭部となだらかにつながった密着型の耳たぶ〈訳注 いわゆる平耳〉をしている。耳たぶがつながっているか垂れ下がっているかで、聴覚やその他の何かに影響することはまったくない。

耳介の奥の通路、外耳道は、鼓膜と呼ばれるぴんと張った頑丈な組織で行き止まりになる。ここが外耳と中耳の境界だ。鼓膜の小さな振動が、三つまとめて耳小骨、個々では槌骨(つちこつ)、砧骨(きぬたこつ)、鐙骨(あぶみこつ)(それらの道具になんとなく形が似ているから)と呼ばれる体内で最も小さな三つの骨に伝えられる。耳小骨は、進化が往々にして“間に合わせ”のものであることを示す完璧な実例だ。遠い祖先の体内では顎骨だったものが、ほんの少しずつ移動して、わたしたちの内耳の新しい位置に収まった。三つの骨は、人体の歴史の大半で、聴覚とはなんの関係もなかった。

やかましい音による損傷から身を守るための“仕組み”

耳小骨は音を増幅し、蝸牛(かぎゅう)を通じて内耳へ伝えるために存在する。蝸牛はその名のとおりカタツムリのような形状で、不動毛と呼ばれる2700本の繊細な毛のような線維で満たされている。音波がそこを通り抜けると、不動毛が海草のように揺れる。次に脳がすべての信号をまとめて、たった今聞こえたのが何かを把握する。

すべてはこの上なくささやかな規模で行われるが――蝸牛はヒマワリの種ほどの大きさしかなく、耳小骨の三つの骨はシャツのボタンの上に収まる程度――信じられないほどうまく働く。原子1個分の幅より小さく鼓膜を動かす圧力波でも、耳小骨を作動させ、音として脳に届くだろう。その機能は、まったく文句のつけようがない。

音響科学者のマイク・ゴールドスミスはこう言った。「もっと静かな音まで聞こえるとしたら、わたしたちは絶え間ない騒音の世界を生きることになるだろう。まわりじゅうにある空気の分子のランダムな動きまで聞こえてしまうからだ。わたしたちの聴覚は、本当にこれ以上ないほど優れている」。最も静かな音から最もやかましい音まで、ヒトが感知できる振幅範囲は約1兆倍に及ぶ。

ひどくやかましい音による損傷から身を守るために、音響反射と呼ばれるものが備わっている。耐えがたいほど激しい音を感知したとたん、筋肉が鐙骨を蝸牛からすばやく引き離して、実質的に回路を断ち、その後何秒かはその状態を保つ。だから、大音響のあとには耳が聞こえなくなるのだ。

残念ながら、この仕組みは完璧とはいえない。あらゆる反射と同じように、すばやくはあるが瞬時ではなく、筋肉が収縮するのに3分の1秒ほどかかるので、その時点までにはかなりの損傷を受けていることがある。

摩耗し損傷したら“再生しない”

わたしたちの耳は、静かな世界のためにつくられている。進化は、ヒトが耳にプラスチックの丸いものを突っ込んで、小さな鼓膜全域を100デシベルの美しい旋律の轟音にさらすなどとは予測していなかった。不動毛は、どちらにしても年を取るにつれて摩耗していき、悲しいことに再生はしない。損傷してしまった不動毛の機能は、永遠に失われたままになる。そこに特に理由はない。

鳥類では、不動毛はなんの問題もなくふたたび伸びてくる。ただ、ヒトではそれが起こらないだけだ。高周波用の不動毛は前方に、低周波用の不動毛は奥にある。つまり、高周波から低周波までのあらゆる音波が高周波用の不動毛を通ることになり、この交通の激しさのせいで、より早く摩耗してしまう。

さまざまな音の力と強さと大きさを測定するため、1920年代の音響科学者たちは、デシベルという概念を考案した。この用語は、英国郵便公社の技師長だった(当時は電話網も管理していたので、音増幅に興味があった)サー・トマス・フォーチュン・パーヴィス大佐がつくった。

デシベルは対数で表わされる。つまり数値は通常の意味で数学的に増えるのではなく、倍率で増えていく。だから、10デシベルの音ふたつを合計しても20デシベルにはならず、13デシベルになる。音量は6デシベルごとに2倍になるので、96デシベルの騒音は90デシベルの騒音よりちょっとうるさいのではなく、2倍うるさい。騒音の苦痛閾は約120デシベルで、150デシベルを超える騒音では鼓膜が破れる可能性がある。比較のために書いておくと、図書館や田舎道のような静かな場所は約30デシベル、いびきは60~80デシベル、近くで轟く本当にやかましい雷鳴は120デシベル、離陸時のジェットエンジンの気流にさらされて立っていれば150デシベルになるだろう。

耳の役割は「聴覚」だけではない

また耳は、平衡感覚を保つ役割も果たしている。半規管と、連携したふたつの小さな嚢から成る耳石器という、小さいけれど精巧な一連の器官のおかげだ。

これらはまとめて「前庭系」と呼ばれる。前庭系は、ジャイロスコープが飛行機に対してやっていることを、きわめて小型化された形ですべてやっている。前庭系の管には、アルコール水準器の中の気泡に少し似た働きをするゲルが入っている。ゲルの左右または上下の動きが、どちらの方向に移動しているかを脳に伝える(だから、視覚的な手がかりがなくても、エレベーターで上と下のどちらに向かっているかがわかる)。

メリーゴーラウンドから飛び降りるとくらくらする理由は、頭が止まってもゲルが動き続けているので、体が一時的に混乱しているからだ。年を取るにつれてゲルが濃くなり、以前ほど勢いよく動かなくなる。年を取ると足元が不安定になりやすいのは(そして、動いているものから飛び降りるなどもってのほかとされるのは)、そのせいもある。平衡感覚の喪失が長引いたり深刻だったりすると、脳はそれをどうとらえればいいかわからず、中毒と解釈する。だから平衡感覚を失うと、たいてい吐き気がするのだ。

ときどき意識に割り込んでくるもうひとつの耳の部分は、耳管(エウスタキオ管)だ。中耳と鼻腔をつなぐ空気の逃げ道のようなものを形成している。乗っている飛行機が着陸態勢に入ったときなど、急激に高度が変わるときに耳に覚えるあの不快感は、誰でも知っているだろう。これは、頭の中の気圧が外の気圧変化に追いつけないせいで起こる。口と鼻を閉じたまま息んで耳抜きをする方法は、ヴァルサルヴァ法として知られる。17世紀のイタリアの解剖学者アントニオ・マリア・ヴァルサルヴァにちなんで名づけられた。偶然ではなく、エウスタキオ管という名前をつけたのもヴァルサルヴァで、同業の先人バルトロメオ・エウスタキの名を取った。あなたもきっと母親に言われたことがあるだろうが、あまり強く鼻をかみすぎてはいけない。そのせいで鼓膜が破れることがあるからだ。

***

【人体の奇跡のシステムに迫るその他の関連記事】

■「口づけで移動する細菌は10億個」 “体を張った実験”で判明した、風邪の「予想外な感染ルート」

■アナタの体内に潜む「微生物」は1.4kg “あなたの約99%は細菌なのである”

■「24分間」の息止め世界記録 365日休まず酸素を供給する肺の驚異的なパフォーマンス