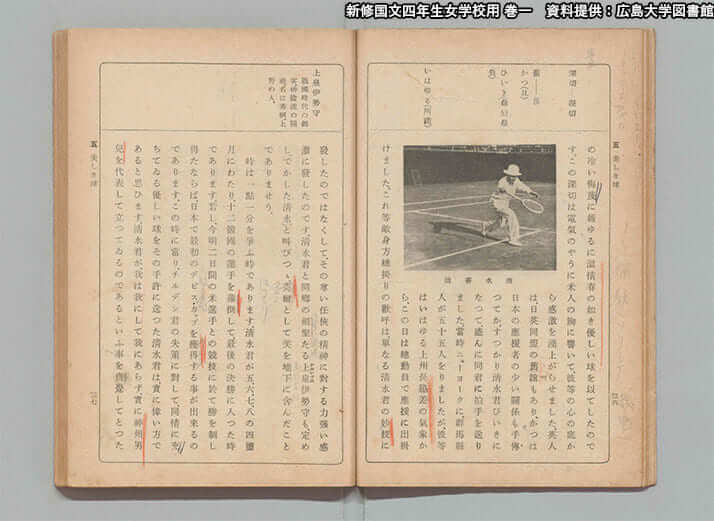

商社マンをしながらウィンブルドンに挑戦した清水善造 ただ「好き」という気持ちに突き動かされ(小林信也)

スポーツの草創期、「好きだ」というときめきに衝き動かされて競技に没頭した開拓者たちに強く心を魅かれる。清水善造もそのひとりだ。

1920(大正9)年、清水はウィンブルドン(全英)選手権のチャレンジ・ラウンド決勝に進出し、ビル・チルデン(米)と対戦した。当時は、前年の優勝者と戦う選手をトーナメントでまず決める方式だった。前年チャンピオンは「オールカマーズ決勝戦」と呼ばれる1試合のために準備すればよかった。

清水は、チルデンが188センチの長身から繰り出す“キャノンボール”と異名をとるサーブに苦しみながら善戦した。身長163センチの清水は素早い動きでチルデンのショットを拾い、粘り強く返し続けた。4-6、4-6、11-13。セットカウント0対3で敗れたが、清水は本場ウィンブルドンの観衆に強烈な印象を刻み付けた。

チルデンはジェラルド・パターソン(豪)を破り、初めて全英王者となる。続いて全米にも優勝、以後6連覇を記録してアメリカの「国民的英雄」と呼ばれた。いまも知られるチルデン・セーターはこれを愛用したチルデンの名を冠したものだ。

そのチルデンと清水は翌年のデビスカップ争奪戦でも対戦している。2セットを先取しながら続く3セットを奪われ惜敗した。チルデンとの激戦の中で、清水は長く語り継がれる有名な逸話の主人公になった。

美談の真相

終戦直後くらいまでに生まれた読者の多くはご存知だろう。

〈芝生に足を取られてチルデンが体勢を崩した。清水が鋭いボールを逆サイドに打ち込めば容易にポイントを奪えた。ところが一瞬間を置いた清水はやわらかなロブを上げ、チルデンに体勢を立て直す余裕を与えた〉

この逸話は、戦前戦後を通じて国語の教科書に載っていた。戦前は日本の武士道精神を表す好例として、戦後はスポーツマンシップの鑑として賛美された。多くの日本人は、美談の主として清水善造を記憶しているだろう。

しかし82(昭和57)年、ノンフィクション作家の上前淳一郎が『やわらかなボール』(文藝春秋)という作品で美談の真相を書いた。上前はこう記している。

〈そのままチルデンは、ばったりとコートに倒れた。(中略)チルデンの返球は、ふらふらネットを越えてきた。拾うために、清水は前へ出る。視野のすみに、起き上がろうとするチルデンが入っている。

どちらのコーナーへ打ち返すべきか──瞬間清水は迷った。(中略)十分決断しないまま、ラケットを振った。球は右コーナー、チルデンがいる側へ、いつもの清水の打球と同じように、ゆっくりと飛んだ。〉

生前の清水のコメントなどを総合し、その一打は咄嗟に迷った末のミスショットだったと断じているのだ。

「どうもおれには、とことん攻めきれないところがあるのだな」、清水のそんな述懐も加えている。上前の指摘は鮮烈だった。美談の怪しさを思い知らされるきっかけにもなった。

[1/2ページ]