女児監禁から考える 夏休みの子どもを犯罪から守るには「不審者」ではなく「景色」に注目

不審者よりも景色に注目せよ

夏休みを目前に控えた7月中旬、岡山県倉敷市で小学5年生の少女が誘拐・監禁されるという事件が起きました。

幸い5日後に無事保護されましたが、母親が事前に不審車両について警察に相談し、少女にGPS機能付き携帯電話を持たせていたにもかかわらず、事件を未然に防ぐことはできませんでした。

おそろしい犯罪者の手からこどもたちを守るには、いったいどうしたらいいのでしょうか。

速報中国人観光客の減少に「ずっとこのままでいい」 京都では喜びの声が 一方、白川郷では「墓に登ったり、私有地で用を足したり…」 地元住民は嘆息

速報「月給20万円のほとんどを詐欺につぎ込み…」 ロマンス詐欺を巡って逮捕の僧侶は「詐欺被害の常連」だった だまされ続けた“複雑な事情”とは

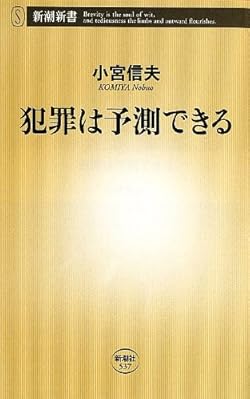

犯罪学を専門とする小宮信夫立正大学教授は、著書『犯罪は予測できる』(新潮新書)で、「不審者」ではなく「景色」に注目すべきだと語っています。

犯罪が起こりやすい場所には二つの特徴があり、それが「入りやすい場所」と「見えにくい場所」なのだとか。

「『入りやすい場所』とは、だれもが簡単に標的(被害者・被害物)に近づけて、そこから簡単に出られる場所である。そこでは、犯罪者も怪しまれずに標的に近づくことができ、すぐに逃げることもできる」

「『見えにくい場所』とは、だれの目から見ても、そこでの様子をつかむことが難しい場所である。そこでは、犯罪者は余裕綽々で犯行を準備することができ、犯行そのものも目撃されない可能性が高い」(『犯罪は予測できる』より)

小宮教授は、こうした考えをもとに「地域防犯マップ」を考案しました。

「地域防犯マップ」とは、犯罪が起こりやすい場所を、風景写真を使って解説した地図のこと。現在、全国の学校でこのマップ作りのノウハウが採用されています。こどもたちは、町歩きを通じて「入りやすい」「見えにくい」という危険な景色を実地で学び、地図にまとめていくのです。

ただし、教授は「地図の作成はオマケである」と語っています。最大の狙いは、このマップ作りを通してこどもたちの危険予測能力を高めること。こどもたちは、マップを作ることで、危ない地域の共通項を知ることになります。そうして「景色読解力」を身につけていくわけです。

[1/2ページ]