最近の新築マンションが「1億円超えでもどこか安っぽい」理由 データが語る“横・縦・質”の削られっぷり

2026年もマンション価格の高騰が収まる気配はない。ただ、不動産市場に起きているのは単なる「値上げ」に留まらないという。都内マンションの販売価格を定点観測し続けるマンションブロガー「マン点」氏は、「食品業界と同じくマンションの“ステルス値上げ”が進んでいる」と指摘する。同氏のレポートをお届けする。

***

※外部配信先では一部のグラフが表示されない場合があります。全てのグラフはデイリー新潮サイト内で閲覧可能です。

【写真を見る】マンション平均単価と専有面積の「興味深い関係」

「狭くて高い箱」

マンション価格高騰の波を前に、我々が直面しているのは単なる「値上げ」だけではない。実は、食料品の世界でよく見る「ステルス値上げ」が、人生最大の買い物であるマンションにおいて、驚くべき規模で、かつ「三次元的」に進行しているのだ。

パッケージは変えずに中身のチョコだけを小さくする――そんな手法が、いまの不動産市場では事実上のスタンダードになっている。

正確に言えば、現在のマンション市場で起きているのは、単なる「据え置き」ではない。価格が青天井に跳ね上がりながら、同時に中身のスペックだけが密かに削ぎ落とされるという、いわば「値上げ」と「ステルス値上げ」のハイブリッドとも呼ぶべき異常事態なのだ。

では、なぜこれほどまでに「狭くて高い箱」が市場の主流となってしまったのか。データをひも解くと、その転換点が静かに浮かび上がってくる。

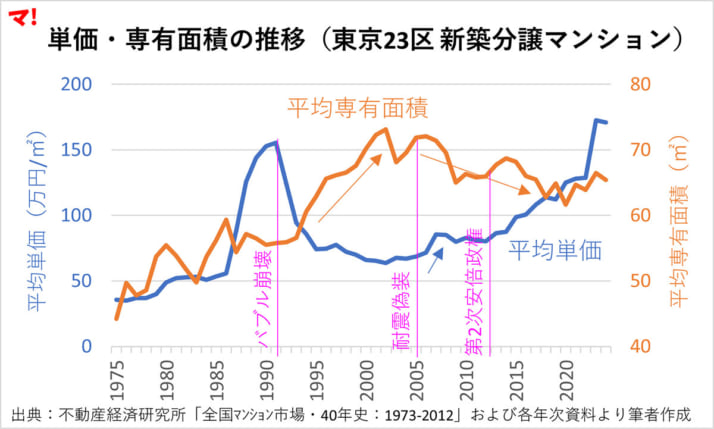

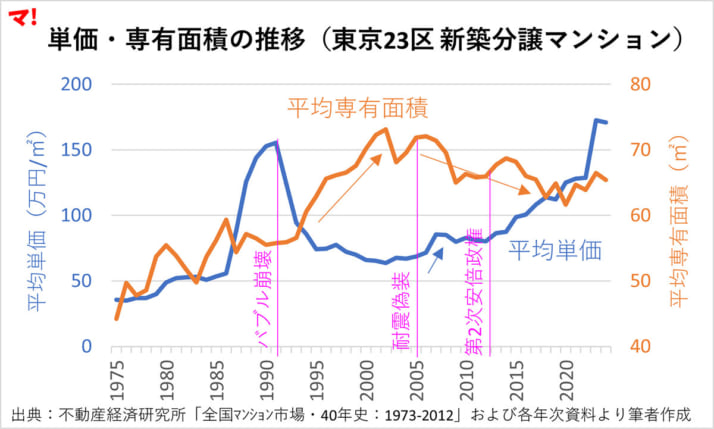

まず、マンションの「平均単価(1平方メートルあたりの価格)」の推移を見てほしい。

ここにすべての歪みが凝縮されている。

1991年のバブル絶頂期に、東京23区の1平方メートルあたり平均単価は155.3万円を記録した。当時、この水準は「狂乱の頂点」と受け止められていた。しかし2023年、その見方は覆されることになる。平均単価は172.7万円にまで急騰し、バブル期の記録を更新したのである。

「専有面積の黄金期」は2002年だった

この背景には複数の要因が絡み合っている。2005年末に発覚した耐震偽装事件を受けた制度改革によるコスト増。そして2012年末からの「アベノミクス」による超低金利が生んだ投資需要の流入だ。

だが、本当の問題は価格そのものではなく、その「中身」にある。価格の上昇と反比例するように、我々が手にする「ゆとり」は確実に削り取られてきた。

「平均専有面積」の推移を見ると、興味深い事実が浮かび上がる。バブル崩壊後、価格が下落する一方で、マンションの面積は拡大を続けていた。グラフを見ると、その動きのピークは2002年の73.1平方メートルだったことが分かる。

振り返ってみればこの時期こそ、地価調整が進み、建築コストも比較的安定し、なおかつ居住性が重視されていた時代に実現した、東京23区における「専有面積の黄金期」であった。

ところが、この2002年を境に、専有面積は坂道を転げ落ちるように縮小していく。

・2002年:73.1平方メートル(ピーク)

・2010年:66.3平方メートル

・2020年:61.7平方メートル

直近の2024年は65.4平方メートルと、一見持ち直しているようにも見えるが、これは主に高価格帯物件の供給比率が高まったことによる統計上の効果であり、同価格帯で比較すれば依然として縮小傾向は続いている。そうした事情を脇に置いて単純比較しても、2002年当時と比べ、約8平方メートルものスペースが消失した計算になる。

「たかが8平方メートル」と思うだろうか。

分譲マンションにおける8平方メートル(≒5畳分)は、居住性において無視できない影響を及ぼす。それは、もう一つの個室をまるごと作れる面積であり、あるいはリビングに圧倒的な開放感をもたらす広さだ。

データが物語るのは、現在の新築マンションが「バブル期より高く、かつてのピーク時より狭い」という、買い手にとって極めて厳しい商品になっているということである。

[1/3ページ]