最近の新築マンションが「1億円超えでもどこか安っぽい」理由 データが語る“横・縦・質”の削られっぷり

「1億円超えなのに、どこか安っぽい」の正体

面積(横)を削り、階高(縦)を詰め、それでも収まらない建築費高騰のしわ寄せは、最後に「仕上げ(表面)」へと向かう。モデルルームで抱く「価格の割に、どこか安っぽい」という違和感は、決して気のせいではない。

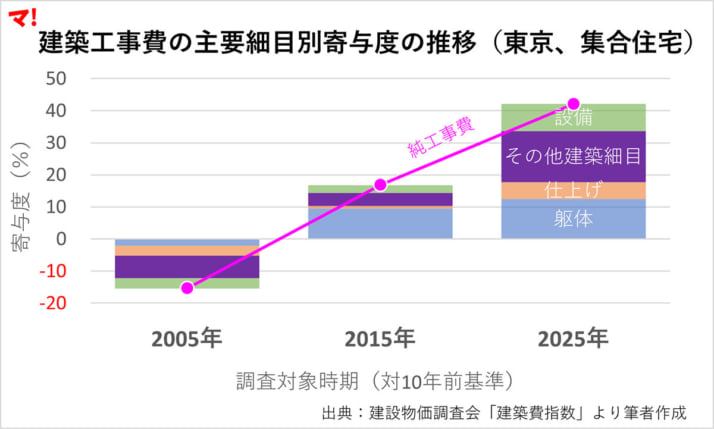

建築コストの構造を分析すると、その実態が見えてくる。2025年時点のデータでは、建物を建てる「純工事費」が10年前比で42%上昇しており、異例の伸びを示している(次図、ピンク色の折れ線)。

ここで注目すべきは、どの項目が価格を押し上げたかを示す「寄与度」だ。最新のコスト構造において、最も高い寄与度を示しているのが「その他建築細目(+16%)」である。これはコンクリートなどの「躯体」や「仕上げ」「設備」を抑えて、全項目で最大の押し上げ要因となっている。

注目したいのは「その他建築細目」である。これはマンションの「皮膚と化粧」に相当する。外壁のタイル、エントランスの天然石、室内の塗装や床の仕上げ――つまり、マンションの「顔」であり「格」を決定づける、高級感の源泉である。

「その他建築細目」の寄与度が突出している事実は、二つの現実を物語っている。

第一に、材料費・施工費の高騰により、同じ仕様を維持するだけでコストが爆騰していること。

第二に、省エネ基準(ZEH等)への対応といった「住宅性能の底上げ」に予算を奪われ、「生活の彩り」に回す予算が削られていることだ。

・本物の石を、精巧なシート貼りに変える

・タイルの面積を減らし、塗装で仕上げる などなど……

我々がモデルルームで抱く「価格の割に安っぽい」という違和感の正体は、コストが下がったからではない。むしろ、コストが爆騰した結果、以前と同じ予算配分では同等の「見た目の豪華さ」を実現できなくなった――その帰結なのだ。

「横・縦・質」から見た新築マンションの現在地

30年前、20年前のマンションと、現在の新築マンションを比較すると、「面積(横)」「階高(縦)」「仕上げ(質)」という三次元の観点において差が生じていることが明らかとなった。

今の新築は、バブル期を超える価格でありながら、専有面積は約8平方メートル(5畳分)狭く、階高も2006年より低い。そして建築費高騰の中で、同じ予算ではかつてと同等の仕上げを実現できなくなっている。

分譲価格の急騰をこれ以上表面化させないため、また市場が受け入れ可能な総額帯に収めるために、デベロッパーは専有面積を削り、天井高を抑え、内装グレードを調整してきた。建築費の高騰と、消費者が許容できる価格帯。その狭間で迫られた選択の積み重ねが、こうした対応である。

このような事情が、中古マンション市場において、築20年前後の物件が選択肢として浮上しやすい理由にもなっている。

なぜなら、価格の手頃さに加え、2000年代前半に建てられた物件には、地価が比較的落ち着いていた時期ゆえの「空間の余裕」が残っており、建築費が今ほど高騰していなかったことから「素材の使い方」も、一定の魅力を保っているからだ。

マンションの購入を検討する際、つい「新築」というキラキラした言葉に目が向きがちだが、その奥にある「見えない骨格」や、いつの間にか失われた面積のことも頭に入れておくべきだろう。

(出典およびデータの処理方法)

・【単価・専有面積】不動産経済研究所「全国マンション市場・40年史:1973-2012」および各年次資料。

・【階高データ】東京都環境局「マンション環境性能表示」公表データ(東京23区・延べ面積2000平方メートル以上の分譲マンション)より平均階高(≒建物高さ÷階数)を算出。

・【建築費指数】建設物価調査会『建設物価指数月報』(2005年12月号、2015年12月号、2025年10月号)。東京地区、RC造集合住宅(5000平方メートル)の主要細目寄与度データを参照。各号に掲載された基準年比の変動値を抽出し、10年ごとのコスト構造の変化を算出。

[3/3ページ]