「寛容」なはずのリベラルがなぜ「不寛容」を招くのか 『不寛容論』著者の提言

「失言」の元総理に浴びせられた激しいバッシング。不適切発言には違いないが、息苦しさも残る。人は心の内まで道徳を強要されねばならぬのか。「寛容」なはずの「リベラル」がなぜ「不寛容」を招くのか。『不寛容論』の著者、森本あんり教授が考察する、現代社会の逆説(パラドックス)。

***

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

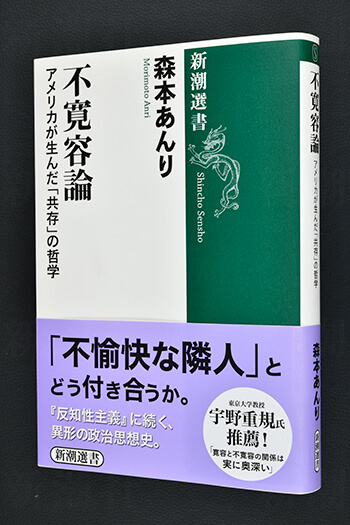

昨年末に『不寛容論』(新潮選書)という本を刊行しました。それで先日、東京五輪組織委員会森喜朗前会長の発言が問題になったとき、産経新聞に「寛容という切り口で考えるとどうなるか」という依頼を受けて、論評を書きました。

その後、同委員会の有識者懇談会メンバーで英国出身のデービッド・アトキンソン氏が、同じように日本人と寛容について書いているのを朝日新聞で読みました。アトキンソン氏によると、「日本人は多神教だから寛容だ」というのは事実ではなく願望だ、ということです。

わたしも、拙著では統計の数字を示して似たようなことを書きましたが、その先にある結論はちょっと違います。たしかに、日本人は外国人や他宗教に対して警戒心が強いのですが、それは統計が「内心でどう思っているか」を尋ねているからです。でも、いざ実際にそういう人に会うと、とりあえずはその気持ちを脇において、ていねいな応対をする人が多いでしょう。その使い分けができることこそ、「寛容」だと思うのです。いきなりお茶の間へ通すわけではないけれど、門前払いはせず、まずは土間まで入ってもらう。

どこの文化でも、多少はこういう「本音」と「建前」の使い分けがあるものです。普通に社会生活を営んでいる人なら、本音だけで生きる、などということはできません。そういう使い分けを不誠実と断じて、みんなが本音で話し始めたら、おそらく寛容どころではなくなってしまうでしょう。実は、寛容という概念を歴史的にたどってみると、この内と外のギャップこそが、寛容の成立する必須条件なのです。

そもそも寛容は、心の中に否定的な感情があるところでしか成立しません。たとえば、「私はアイスクリームに寛容である」と言って威張る人はいないでしょう。自分が好きでないもの、軽蔑や嫌悪をもつものこそが、寛容の対象なのです。

森前会長の「女性は話が長い」という趣旨の発言も、もし「話が長いのはよいことだ」という前提で出発していたら、はじめから問題は起きなかったでしょう。委員会の運営という点から言えば、「話が長いのは悪いことだ」という否定的な評価がまずあり、その後に「だから」女性を排除する、となれば不寛容ですが、「だけど」女性の発言を尊重する、といえば「寛容」です。

ところが、世間の風向きはすぐに変わってゆきました。当初は「話の長い女性」が焦点だったのに、いつの間にか森氏のような「爺さん連中」をどう扱うべきかという話になっていったのです。すると今度は、年寄りをひと括りにして悪者扱いすることへの疑問が呈されるようになりました。森氏の立場は、寛容にする側から一気に寛容にされる側へと転じてしまったわけです。あの時点でも、もし年寄り「だから」辞めてもらえ、となれば不寛容ですが、年寄り「だけど」大目に見よう、というなら「寛容」です。

すでにこの時点でお気づきかと思いますが、どちらの場合でも、寛容にされる側にとっては、あまり面白い話ではありません。「話の長い女性」や「年輩の男性指導者」は、たとえ寛容に扱われたとしても、やはりマイナスイメージで捉えられているからです。わたしが当事者なら、「話が長くて何が悪い!」とか「年寄りを馬鹿にするな!」とか叫びたくなるでしょう。

「より小さな悪」の選択

つまり、寛容というのはもともと少し不愉快な話なのです。自分が評価するものや好きなものは、はじめから受け入れているので、寛容の対象にはなりません。寛容であるためには、まずは否定的な感情があって、しかもその上で、それを抑えつつ相手を肯定する必要があります。否定と肯定の両方があってこそ、寛容が成立するのです。

現代人は、何となく寛容を美徳の一つと考えています。「あなたは寛容な人ね」と言われれば、悪い気はしません。でも、それはつまり、「あなたは内心では嫌っているのに、それを押し隠して、うわべだけいい顔をしているのね」と言われているのと同じなのです。そんなふうに言い直されたら、あまり嬉しくないでしょう。

寛容には、こうしたパラドックスがいくつも含まれています。これまでの寛容論といえば、何となくつまらないお道徳の話、「よい子はみんなで仲良く遊びましょうね」的なお説教にしか聞こえなかったかもしれません。それは、寛容に本来含まれているはずのこうした「毒」、つまり否定的な要素のことが十分に認識されていなかったからだと思います。

過去には、寛容のもつこういう毒を取り除こうとする努力もなされてきました。寛容には、上下関係がつきものです。「寛容に扱ってやる」というのは、いかにも上から目線で恩着せがましい。だから寛容なんてもう時代遅れだ、これからは徹底的な平等を論じようではないか、という意見もありました。ポストモダン的な「差異の祝賀」です。「みんなちがって、みんないい」という金子みすゞの詩のような感じでしょうか。

けれどもそれは、ある程度は共通の地盤に立った上での話です。日本人はこれまで、他国と比べればおおむね均質な社会に生きてきました。でも、これからはそういうわけにいきません。好むと好まざるとにかかわらず、自分とは根本的に違う価値観や世界観をもった人々と共存してゆかねばならない時代を迎えます。そのとき必ず問い直されるのが、寛容です。

そこで必要なのは、これまでとは少し違った視点からのアプローチです。私は、一般に不寛容な暗黒時代と見なされていた中世に注目してみました。中世の寛容は、「是認しないが許容する」(non approbat, sed permittit)ことと定義されます。たとえば、「ユダヤ人に寛容であれ」ということは、「ユダヤ人を好きになれ」という意味ではありません。ユダヤ人が嫌いなままでいい。だけど、彼らの存在を認めて、彼らの信仰を尊重し共存しなさい、という意味なのです。

ここに、「本音」と「建前」の区別がはっきりと出てきます。心の中では嫌っている。でも、その気持ちを排除や追放という具体的な行為へと表現しない。これが本来の意味での寛容です。当のユダヤ人にとって、けっして居心地がよいとは言えなかったでしょう。現実には、差別や偏見も少なくなかったはずです。しかしそれでも、あからさまな暴力や抑圧に出ることは禁じられていたのです。寛容にできるのは、そこまでです。寛容は、われわれが考えるような善でも徳でもなく、あくまでも比較の上で「より小さな悪」を選ぶという、計算ずくの実利的な行動指針でした。

中世の寛容を現代的に言い直せば、こんなふうになるかと思います。「あなたの心の中には、ヘイト(憎悪)があるかもしれない。それをいっさい消して心から相手を愛しなさい、とまでは言わない。でも、その気持ちをヘイトクライムやヘイトスピーチへと表現することは慎みなさい。」――さきに説明したように、はじめから好印象をもっている相手なら、そもそも寛容という事態は成立しません。嫌いだからこそ、寛容が求められるのです。

[1/2ページ]