国交のない“親日国”が侵攻されたら…日本は「台湾有事」にどう向き合うべきか 日・中・台の歴史から学ぶ現在地

日中共同声明における台湾の扱い

日中共同声明では、台湾の取り扱いについては微妙な言及にとどまった。

〈中華人民共和国は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し……〉

つまり、日本として台湾が中国の一部であることを認めるとは断言しないが、中国がそういう立場をとることには理解を示す、としたのである。

1975年、蔣介石が死去する。副総統が臨時で総統を務めたのち、蔣介石の息子である蔣経国が第3代総統となり、民主化を進める過程で死去すると、その後継として副総統だった李登輝が1988年に第4代総統となった。

初めて台湾出身・本省人 のリーダーが誕生し、直接選挙で総統を選ぶ民主化を推し進めた。これに猛反発する中国からは「台湾海峡危機」と呼ばれる軍事的圧力を受けたが、これを押し切って総統選挙を実施した李登輝氏は、台湾に民主的な政治をもたらしたのである。

民進党と国民党の立場の違い

李登輝元総統は中国と台湾は別の道を歩むべきだと考えていたが、戦後から1990年代ごろまでの政治情勢から国民党に所属していた。現在、台湾において中国とは一線を画し、表立って「独立」とは言わないまでも中国と距離を取っているのが民進党であり、国民党は親中派だと言われる。

国民党はかつて大陸中国の共産党とは激しく敵対したが、なぜ今になって中国共産党と融和的なスタンスを取るのか。

一つには、中国共産党と同様に「もともと中国は一つだった」と考える面がある。

また、国民党は2000年、2004年と総統選挙で民進党に敗北したため、ジリ貧状態にあった。そこで大陸中国、つまり共産党と接近することで、台湾経済の活性化などによる活路を見いだし、これが台湾の人々にも評価され、2008年の総統選挙で国民党の馬英九が勝利したという経緯がある。

つまり、もう一つの理由として、 台湾の国民党は自身にも利益があると見れば現在でも「国共合作」的政策を取ることがある、ということだろう。

当時は中国側も改革・開放路線を取る胡錦濤政権だったため、両者の関係はうまくいっていたのだが、2012年に中国で習近平政権が誕生すると、台湾側の危機意識が高まった。国民党は2016年選挙で大敗、民進党の蔡英文総統が誕生することとなったのである。

現在の台湾政権と中台対立の深化

2025年現在、台湾総統は民進党の頼清徳である。前任の蔡英文と並んで民進党のトップが二代続いている。頼総統は2024年10月の建国記念日に

「中華人民共和国は台湾を代表する権利はない。国家の主権を堅持し、侵犯や併合を許さない」

と述べ、「中国と台湾は別の存在である」ことを強調した。これに対し、中国外務省の報道官は

「台湾は中国領土の不可分の一部であり、中華人民共和国は全中国を代表する唯一の合法的な政府だ。頼清徳当局が何を言おうと、何をしようと、中国が最終的に統一されるという歴史の流れを止めることはできない」

と猛反発している。台湾人としてのアイデンティティーが着実に育ちつつある台湾。「中台統一」を悲願と掲げる習近平政権。

日本は非常に難しい立場に立たされている。

***

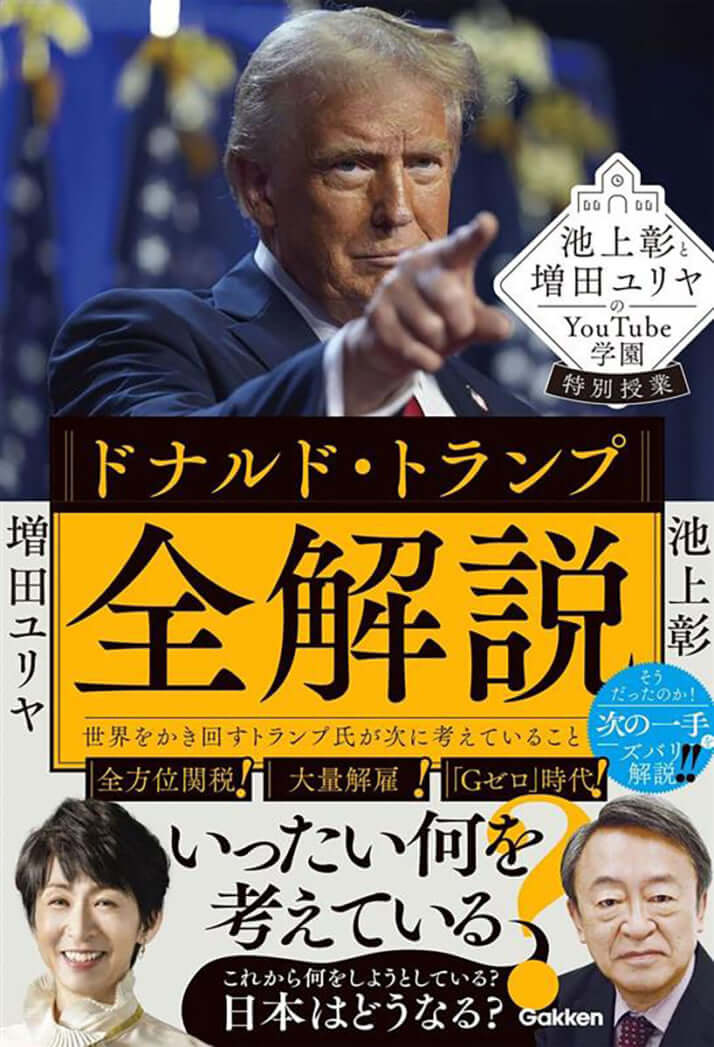

この記事の前編では、同じく『ドナルド・トランプ全解説』(Gakken)より、ウクライナ情勢を巡り、プーチン寄りの発言を繰り返すトランプ大統領の“狙い”や、ウクライナ和平の行く末について、池上彰氏と増田ユリヤ氏の解説をお届けしている。