「ベルばら」「1789」……現代の日本でなぜ「フランス革命」の映画や演劇が大ヒットしているのか?

かつての輝きを失いつつある民主主義

明治座で上演されていた「1789-バスティーユの恋人たち」が、大好評のうちに4月29日に千秋楽を迎えた。また1月には池田理代子氏の不朽の名作『ベルサイユのばら』の劇場アニメも公開され、今も上映が続くロングランとなっている。

フランス革命から236年、絶対王政を倒して民主主義を実現しようとした市民革命の物語が、なぜ極東の日本で人気を博しているのだろうか。

明治大学教授で、フランスの政治思想史が専門の高山裕二さんは、「アメリカをはじめ世界各国で民主主義がかつての輝きを失いつつある中で、今一度フランス革命の理想に立ち返ってみたいというのは、ある意味で当然かもしれません」と語る。

かく言う高山さんも昨年、フランス革命をテーマにした『ロベスピエール 民主主義を信じた「独裁者」』(新潮選書)という本を上梓した。

「ロベスピエールと言えば、政敵を次々と粛清し、最後は自らも断頭台で葬られた“恐怖政治の独裁者”という負のイメージがあるかもしれません。実際、本国フランスでも過度にネガティブな評価をされがちな政治家です。しかし、じつは誰よりも民主主義を信じ、それを忠実に実行しようとした理想主義者という一面もありました」

ロベスピエールとは、実際はどんな人物だったのか

「日本においては、『1789-バスティーユの恋人たち』で伊藤あさひさんが演じたロベスピエールも、『ベルサイユのばら』」で小野賢章さんが演じたロベスピエールも、いずれも理想を追求した人物として好意的に描かれているように見えます。彼のポジティブな側面が日本の演劇や映画で評価されているというのは興味深いことだと思います」と高山さんはいう。

はたしてロベスピエールとは、実際はどんな人物だったのか。高山さんの著書『ロベスピエール』から一部を再編集して紹介する。

***

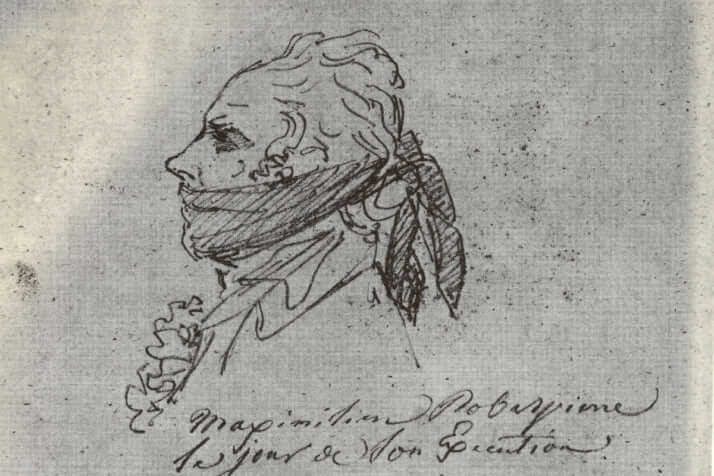

フランス革命の「独裁者」は自身も断頭台で葬られた。逮捕された際の発砲で顎が砕かれていたため、口を開くことはできなかった。その雄弁でパリを中心にフランスで絶大な支持を得た指導者は最期、何事かを語ろうとしたが、語ることはかなわなかったのである。

その後、彼は「独裁者」と呼ばれ、そのイメージが定着するに至ったが、歴史上の他の「独裁者」とは異なる面がある。それは彼が民主主義を信じ、それに身を捧げようとした、ということである。何を信じたのか、民主主義への不信がかつてなく高まる今こそ、知りたい。

フランス革命は、国王の「意志」から人民の「意志」にもとづく政治へと、権力(主権)のあり方を決定的なかたちで転換させるきっかけになったという点で、人類史に残る歴史的な事件である。言い換えれば、そのとき人民(民衆)が本当に「代表されている」と実感できる政治を求めたのだ。その意味で、近代最初の民主主義の実験でもあったといえる。

実際、革命期には市民同士、また市民と政府との熱狂的な一体化、《透明》への執着が信仰になった。なかでも、恐怖政治の「独裁者」と呼ばれるマクシミリアン・ロベスピエール(1758~94年)は、お互いの意思が一致した透明性を徹底して求めた。「私は人民の一員である」。そう言い続けたロベスピエールは、元祖〈ポピュリスト〉だったともいえる。

同時代人に「清廉の人」(=腐敗していない人)と呼ばれていたロベスピエール

確かにフランス革命といえば、〈支配階級を打倒し人民の声に従えば良い〉というようなジャコバン主義のイメージが強いだろう。とはいえ、ロベスピエールは代表者(議員)の役割を重視し、彼らが一般的な利益を示すことで人民との透明な関係性を作るべきだと考えたことはあまり知られていない。そこで代表者に必要となるのは、個別の利害関係にとらわれない《美徳》である。ロベスピエール自身、同時代人に「清廉の人」(=腐敗していない人)と呼ばれていた。

ロベスピエールは恐怖政治と重ねて描かれるあまり、彼が生涯をかけて探求した民主主義の本来のあり方、代表者と人民の透明な関係性が注目されることはほとんどない。だが、民主主義への不信や不満が高まる今こそ、そのヴィジョンに目を向けてみたい。それは、ロベスピエールが革命に翻弄されながらも体現した民主主義のダイナミックな側面であり、その後に民主主義諸国が成熟するなかで抑止されていった側面でもあるのではないか。

それにしても、恐怖政治の「独裁者」というイメージが定着したロベスピエールは、歴史上より冷酷非道と見られる他の「独裁者」に比べても評判が悪い。スターリンにせよヒトラーにせよ、彼らは「良いこと」もしたといわれることがある点から考えると、評判の悪さは際立っている。本国フランスの首都パリには──歴史的業績を讃えて通りなどに人名をつける慣行があるが──、今まで彼の名を冠した通りはない(2009年にある市議からそうした提案があったが議会で否決された)。サン=ジュストでさえその名の通りがあり、また功罪半ばするナポレオンを讃えたモニュメントが山ほどあるのとは対照的である。

20世紀に入って、ロベスピエールの名誉回復に先鞭をつけた高名な革命史家のアルベール・マチエは、彼を「怪物として憎む者もあれば、〔革命の〕殉教者としてあがめる者もある」が、どちらも革命をめぐる利害や情熱にとらわれており、今こそそこから離れて真実を明らかにしなければならないと訴えた。ただ、その後も彼の民主主義観が公平に評価されてきたとはいい難い。要するに、ロベスピエールの思想と行動はいまだに「ヴェール」に包まれたままなのだ。自己を素直に曝けだすという透明性=誠実を信条とした政治家にとっては皮肉な運命である。

そうなったのはなぜか。ひとつには、彼が生前「清廉の人」と呼ばれていたことと関係するだろう。確かにロベスピエールはあまり社交的ではなく、基本的には周囲の人びとに好かれるようなタイプの人間でもなく、勤勉実直で、他人にも透明性=誠実を強く求めた。それを恐れた人びとが、「独裁者」や「暴君」という負のイメージを彼に背負わせた面がある。

もうひとつは、その後に成立した民主政治(議会制民主主義)にとっても、恐怖政治の激烈なイメージだけを広め、死者に語る機会を与えないほうが好都合と思われたからではないか。つまり、今日まで続く民主政のもとでは、ロベスピエールが探求した民主主義の本来のあり方に言及することは不要だったし、不都合でさえあったのかもしれない。

とはいえ、彼が体現するデモクラシーのダイナミックな側面を否定しても、代表されたいという国民の欲求や、代表されていないという疎外感は歴史上断続的に噴き上がる。問題は、その欲求を否定するだけでは民主主義への不信や不満はきわまり、感情を煽るばかりの「ルサンチマンの政治」によって民主主義が蝕まれてゆくおそれがあることである。現時点でデモクラシー以外にどの政治体制も正統性を持ちえないと考えれば、無視できない問題に違いない。

今日、ロシアをはじめ東欧や南米の一部の〈ポピュリスト〉と呼ばれる政治指導者によって民主主義が偽装され、個人や一部の利害関係者のために利用されている(オリガーキの再来)。そして「西側」内部でも、権威主義に肯定的な意見が広がる中、権威主義化とは異なる民主主義の未来を描くことは困難になりつつある。

こうした時代にあって、本書はフランス革命の「独裁者」と呼ばれる男の残したメッセージの軌跡をたどることで、民主主義の危うさとともにその可能性を探ってみたい。それはいわば、民主政治が生まれるドラマチックな時代の暗部にあえて分け入ることで、来たるべき民主主義の方向性を指し示す一筋の〈光〉を見つけにいくような作業となるだろう。

※本記事は『ロベスピエール 民主主義を信じた「独裁者」』(新潮選書)を再編集して作成したものです。