甘味、塩味、苦味、酸味、うま味に続く「6番目の味覚」として名前が挙がる「意外なもの」

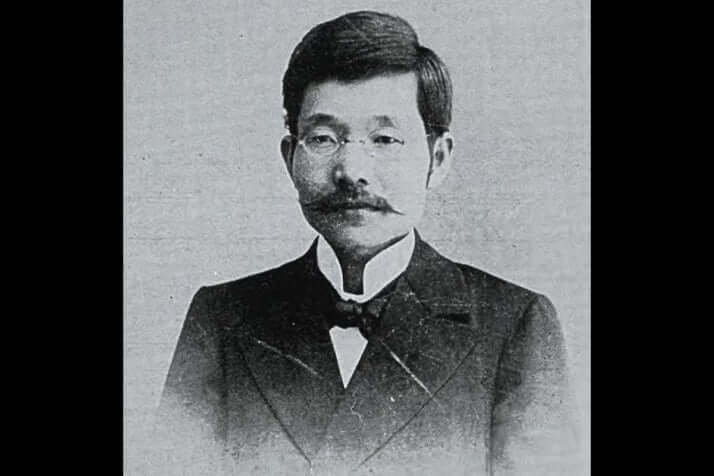

かつて基本味は甘味、塩味、苦味、酸味の4種類しかないとされていた。しかし1908年に東京帝国大学の池田菊苗(きくなえ)が「うま味(グルタミン酸ナトリウム)」を発見し、5番目の基本味となった。

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

そして、現在「6番目の基本味」として、意外なものが候補に挙がっているという。石器時代から続く脂肪と人類の複雑な関係を描いた『脂肪と人類 渇望と嫌悪の歴史』(イェンヌ・ダムベリ著、久山葉子訳、新潮選書)から一部を抜粋、紹介する。

***

基本味の概念を最初に考えだしたのはギリシア人だった。紀元前5世紀に活躍した科学哲学者アルクマイオンは舌、目、鼻、耳にそれぞれの「ポロイ」、脳へのケーブルのようなものがあるという理論を打ち立てた。ポロイを通じて感覚刺激が運ばれる──はしけがアンフォラ〔素焼きの容器〕に入ったワインを運ぶがごとく。これは神経系の描写としてはかなり正確だったと言えよう。

哲学者たちは味にどんな種類があるのかにも関心を寄せた。プラトンが甘味、塩味、酸味、苦味、渋味、辛味の6種類を特定し、アリストテレスはそこに「厳しさ」を加え、各味を図表化して甘味と苦味を対極に据えた。二人の下で学んだテオプラストスはさらに「脂っぽい」をつけ加えた。このテオプラストスの基本8味はその後2000年にわたって西洋科学で広く受け入れられてきた。

その後再び味覚のメカニズムに関心が集まり、フランスの農学者ポリュカルプ・ポンスレが甘味、塩味、酸味、苦味、コショウのような味、渋味、無味の七つの味を調和の取れた音階のように構築した。

スウェーデン人の植物学者カール・フォン・リンネは好き嫌いに苦労してきた何世代もの子供たちの味方につき、基本的な味覚に「まずい」を追加した。また「脂っぽい」も含め、甘い、塩辛い、酸っぱい、苦い、鋭い、渋い、味がしない、水っぽい、べとべとする、とまとめた。

日本人が「うま味」を発見

1864年にはドイツの医師アドルフ・フィックがもう少しシンプルなセットを発表した。基本味は4つあれば充分。それが甘味、塩味、苦味、酸味だ。その数年後に味蕾が発見された。顕微鏡で覗くと食べ物のかけらが収まる鍵穴のように見える。異なる4つの形の鍵穴があり、それぞれにフィックが定めた基本味が一つずつ合うということになった。

基本味として認定されるためには、舌にその味を識別する専用の受容体が存在しなければならない。またその味は明確に区別でき、他の基本味が組み合わさったものであってもいけない。

しかしこの考えかたは単純すぎると批判を受けることになった。グレープフルーツの苦味はコーヒーや芽キャベツの苦味とは異なるし──とジェニファー・マクラガンも苦味のニュアンスに関する本『苦味』の中で書いている。フランスの味覚研究者アニック・フォリオンは“味覚に関しては少なくとも10種類の変数を考慮しなければならない”としている。

5番目の基本味は1908年に東京帝国大学の池田菊苗によって発見された。そのきっかけは池田教授が乾燥させた昆布と鰹節(燻製して発酵乾燥させた鰹の削り節)から取った濃厚な出汁を飲んだことだとされている。そこにもっと昆布を入れると味が強くなった。その後研究室でグルタミン酸ナトリウムがうま味の源であることを突き止めた。

6番目の座を巡って

21世紀には数多くの味が6番目の基本味の座を巡って競い合った。たとえば血や鉄分の多い水のような金属味には際立った個性がある。しかし問題はその個性が料理の美味しさとしてはカウントされないことだ。

2016年にアメリカの研究者が、人間は甘味成分である複合炭水化物を除去してあってもでんぷんを識別できることを突き止めた。他には、味が明確というよりも身体に刺激を感じる味、たとえばワインの渋味やチリの辛さなども議論に上がった。

中国の四川料理においては麻辣(マーラー)油の痺れるような辛さが欠かせないが、これは四川山椒(小さな柑橘類で、それを乾燥させたもの。くすぐったい痺れるような感覚を与える)と辛い唐辛子を組み合わせることで達成される。

他には身体を冷やす効果のある食品もある。ペパーミントにはメントールが含まれていて、それが身体の体温センサーの一つ(TRPM8と呼ばれるイオン受容体)に作用して冷たさを感じさせる。

ココナッツオイルなどの融点の高い脂肪にも冷却効果がある。口の中でイースショコラード〔アイスチョコの意で、チョコレートとココナッツオイルを混ぜて固めたスウェーデンのお菓子〕が溶けると、身体の熱が多く消費されるために冷たく感じるのだ。フォアグラも同じだ。

脂肪を感じるための味覚受容体

そして6つ目の基本味としてよく名前が挙がるのが脂肪だ。特に、舌に脂肪を感じるための味覚受容体があることが研究で示されてからは。

確立された基本味はどれも栄養のシグナルとしても重要だ。甘さは炭水化物を意味するし、酸っぱいものは酸、塩味はミネラル、苦味は毒だ。ということは進化の見地からしても栄養価の高い脂肪を認識できることには大きな意味があるはず。

基本的に人間はエネルギー密度の高い、脂肪含有量の多い食べ物に惹かれるものだ。子供は大人ほど脂肪に夢中にはならないが、脂肪分の多い食品にはネオフォビア、つまり食べたことのない食べ物を味わうことへの恐怖が最も少ないということが何度も実験で証明されている。

※本記事は、イェンヌ・ダムベリ著(久山葉子訳)『脂肪と人類 渇望と嫌悪の歴史』(新潮選書)を一部抜粋したものです。