「孤高の天才歌人」西行が、晩年に見せた「承認欲求」の謎――慶應義塾大学名誉教授が渾身解説

西行といえば、若くして栄達の道を捨てて出家し、和歌の道を一途に追い求めた孤高の天才歌人。旅や山里の草庵で過ごすことが多く、京都を中心とする「歌壇」とは距離を置いていた。

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

ところが晩年に至ると、にわかに歌壇の中心人物に自らの歌を売り込むなど、「承認欲求」の発露とも思える行動を見せるようになった。果たして、それはなぜなのか。

西行歌集研究の第一人者で、慶應義塾大学名誉教授の寺澤行忠さんの新刊『西行 歌と旅と人生』(新潮選書)(新潮選書)から、晩年の西行に関する記述を再編集してお届けする。

***

西行は、生涯にわたり作歌の道に精進を重ねてきたにも拘わらず、いわゆる歌壇と直接交渉を持とうとはしなかった。当時盛んに行われた歌合の場にも出席しなかった。実生活の上でも、真の自由を求めて草庵の修行生活をしたように、歌壇的な制約の下での作歌を嫌い、比較的自由な立場での作歌を志したのであろう。

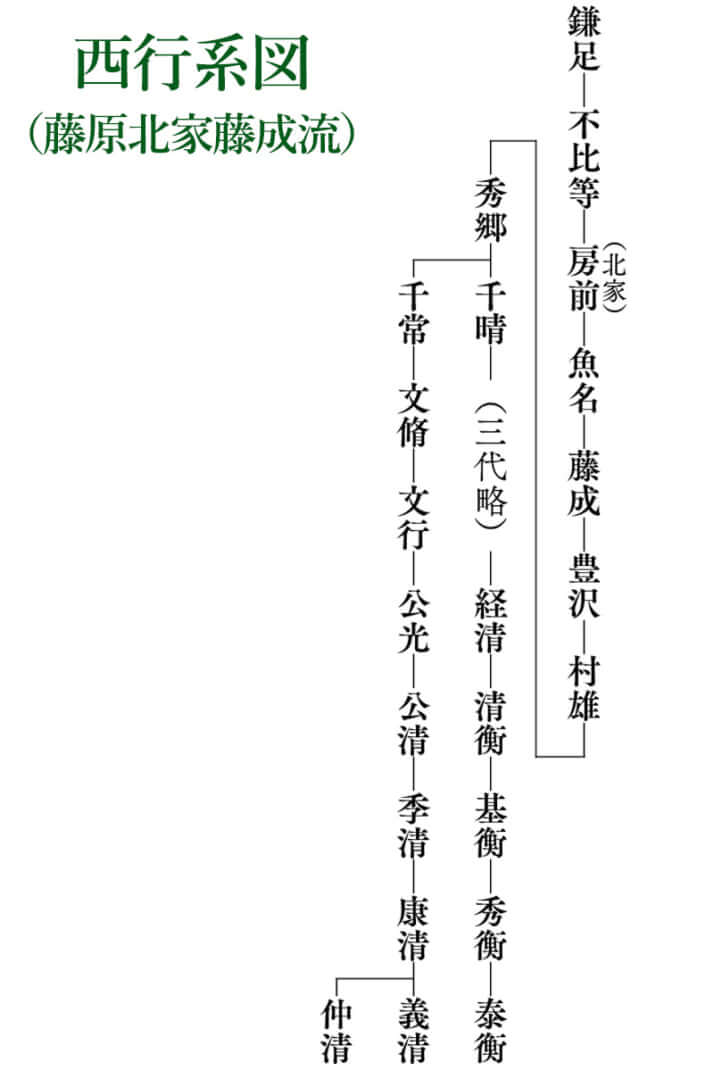

その西行が、晩年に至り、『千載集』撰集の報に接しては、撰者・藤原俊成に歌稿と挨拶の歌を送って、自らの歌の入集を熱心に希望し、また一方で、それまでに詠んできた作品の中から秀歌を撰び、正続2編の自歌合を結構して、伊勢神宮に奉納することを企てる。すなわち、「御裳濯河歌合(みもすそがわうたあわせ)」と「宮河歌合(みやがわうたあわせ)」がそれである。

それまで歌壇と一定の距離を保ってきた西行が、ここに到って、なぜ勅撰集入集を希望し、歌壇の中心にいる人物に自歌合の加判を乞うたのであろうか。

思うにこれは、生涯かけて精進を続けてきた自己の詩的達成について、歌壇に対して、いわばその確認を求めた行為だったのではなかろうか。

俊成は西行よりも4歳年長であったが、壮年の昔より親交を結んでおり、西行の依頼に快く応じ、時を隔てずに加判を了えている。俊成の息子・定家は未だ20代半ばの若輩であったが、おそらく西行は、この依頼に若き定家に歌道精進の機会を提供する意味をも込めていたと思われる。

定家は、加判の相手は老大家西行であり、その判もなかなか進捗しなかったが、途中西行に幾度か激励・督促されながら、2年あまりかけて判詞を書き上げ、その草稿を河内の弘川寺で病床に臥していた西行のもとに届けている。

その返信である西行から定家に宛てた手紙が残されている(「贈定家卿文」)。西行は当時、重い病の床に臥して、起き上がれぬ状態であったが、人に3度読ませ、感激のあまり自らも頭をもたげて、休み休み2日かけて、定家から届けられた草稿を読んだと記されている。

定家の歌合判詞には、西行に対する深い理解と敬意が滲み出ており、西行も満足と感謝の意を表明している。判詞の中には、「心深し」の語が頻出するが、これは、西行の歌の特質と、それに対する俊成・定家の理解を示すものであろう。

判者定家の西行の歌に対する批判は、ほとんど詞の問題に集中される。西行の歌は、歌壇的評価に充分堪えるものも多いが、中にその枠を越えるものがある。俊成・定家ともに、この歌合が、西行の生涯をかけた作歌生活の総決算を、神宮に奉納しようとの崇高な志をもつ特殊なものであることに敬意を表し、世の一般の歌合とは異なることに充分理解を示しつつ、詞の問題に関しては、ひと言批判的見解を述べざるを得なかった。そこから発せられる評言が随処にみられる。

しかし、全体としては、俊成・定家とも、西行の歌に深く敬意を表し、高い評価を下しているのであり、西行の歌は、歌壇によって、充分に高く評価されたのである。

西行は、定家等の漢籍の教養豊かな歌人のように、詩的想像力によって、作品の世界を拡大することは、得意とするところではなかったが、生来の資質として持っている豊かな感情や、豊富な実生活における体験が、歌に強い現実感と広がりを与えているような点は、多くの新古今歌人たちの、ついに追随しうるところではなかったのである。

※本記事は、寺澤行忠『西行 歌と旅と人生』(新潮選書)の一部を再編集して作成したものです。