「人はみんな平等」なんて大ウソ! 大河ドラマでも注目『源氏物語』の世界の厳しすぎる身分制度

人間はみな平等――このような現代的な考えは、当然ながら平安時代には通用しない。『源氏物語』には、当時の階級社会の厳しさが容赦なく描かれている。

速報「愛子天皇」支持は90%! 「みんな愛子さまのファンになりましたよ」 視察先の関係者が証言 人々をとりこにするお人柄とは

速報「池田大作先生が生きていれば…」 歴史的惨敗で「中道は来年には分裂する」

速報1.6億回再生の「高市動画」だけではなかった… 自民圧勝を支えた「もう一つのネット戦略」とは

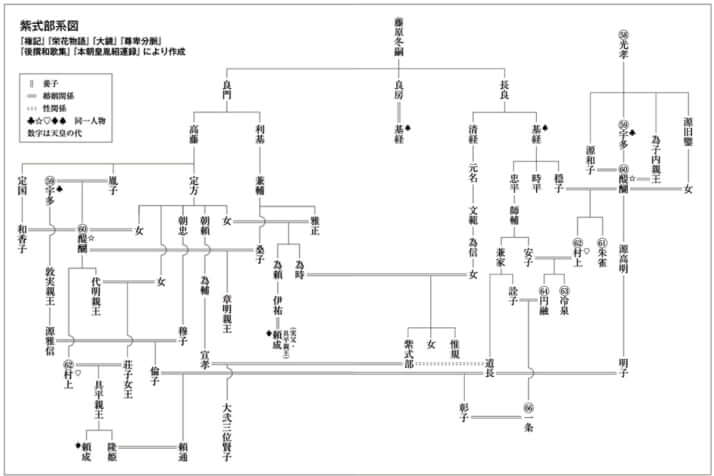

古典エッセイスト・大塚ひかりさんは、新刊『嫉妬と階級の「源氏物語」』において、「数ならぬ身」というキーワードに注目して、平安時代の階級社会ついて論じている。同書から一部を再編集して紹介しよう。

***

“数ならぬ身”の使われ方

『源氏物語』を初めて読んだ時、私が最も違和感を覚えたのは、“人数(ひとかず)ならぬ”とか“数ならぬ身”ということばだった。

端的に言えば「人の数にも入らない」という意味で、現代社会とて万人が平等であることなどあり得ないと分かっているとはいえ、こんな用語があること自体に、当時の身分制の厳しさ、階級社会の過酷さというものに、改めておののいてしまう。

『源氏物語』でしかし、この語を使う階級はほぼ限られている。受領階級だ。

末摘花のオバは、受領の妻に落ちぶれたため、姉妹である末摘花の亡き母や、その夫である亡き親王に“面ぶせ”(一門の面汚し)と見下され、その仕返しに、源氏に忘れられていた末摘花を自分の娘の“使ひ人”(使用人)にしようと目論んでいた。そして、末摘花邸を訪ねた際、末摘花が源氏の妻となったのもつかの間、源氏の須磨謹慎をきっかけに訪れが途絶えていることを話題にし、こう語ったものだ。

「世の中はこうも先が分からぬものですから、“数ならぬ身”は、かえって気楽なものでございました」

「人の数にも入らぬ」という否定的なことばを、「いっぱしのご身分の方は、落ちる時も極端で大変よね~」的な嫌味で、使っているのだ。が、通常は、「つきあう相手がいくら高貴な方でも、自分自身が人の数にも入らぬ身では、惨めな思いをするだけ」というように、自分の身の程を嘆く文脈で使われる。

“数ならぬ身”とは、自分より上の階級の人と密な関係を持つことで自覚され、発せられることばであり、末摘花のオバ以前には、受領の後妻となった空蝉が使っている。源氏に迫られた時、「“数ならぬ身”ながらも、こう人を見下したなさり方では、お気持ちのほどもどうして軽く思わずにいられましょう」(「帚木」巻)と抗議したのである。

ほかにも、宇治十帖の中将の君など、『源氏物語』でこのことばを発するのは、受領階級の、とりわけ女が、大貴族に接し、自身の身の程を否が応でも顧みずにはいられない時だ。

“数ならぬ身”とは絶対的なものではなく、「高貴なあなたにとって人の数にも入らぬ身」という意味であり、階級格差を自覚した際に発せられる、相対的な感覚に基づくことばなのである。

※大塚ひかり『嫉妬と階級の「源氏物語」』(新潮選書)から一部を再編集。