恋敵たちを生霊となって取り殺す――源氏物語「最凶女性」を生み出した紫式部の〈嫉妬〉

2024年大河ドラマ「光る君へ」の主人公は紫式部。祖父の代に上流貴族から零落し、うだつの上がらなかった夫の死後、時の権力者・藤原道長の「お手つき」となり、その娘の家庭教師に甘んじた才女である。

速報中国人観光客の減少に「ずっとこのままでいい」 京都では喜びの声が 一方、白川郷では「墓に登ったり、私有地で用を足したり…」 地元住民は嘆息

速報「月給20万円のほとんどを詐欺につぎ込み…」 ロマンス詐欺を巡って逮捕の僧侶は「詐欺被害の常連」だった だまされ続けた“複雑な事情”とは

速報じわじわ進む「高市離れ」とあなどれない「創価学会票」で……「30弱の選挙区で自民が中道にひっくり返される」衝撃予測

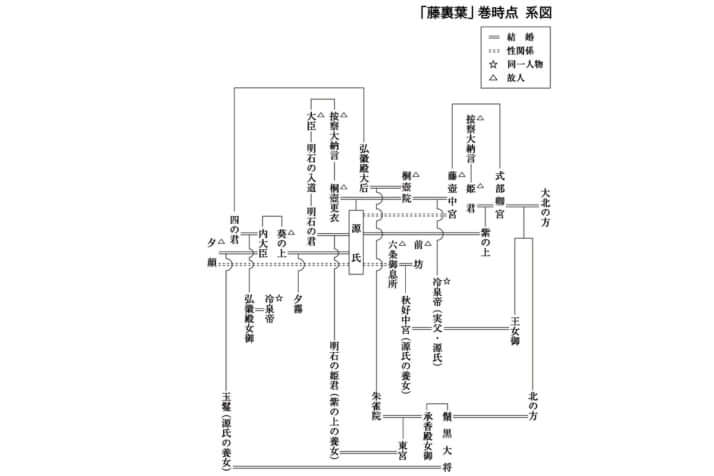

人気古典エッセイスト・大塚ひかりさんは、そんな紫式部が書いた『源氏物語』を読み解くキーワードは「嫉妬」だという。中でも、恋敵たちを生霊となって次々と取り殺す六条御息所は、その象徴ともいえるキャラクターだろう。大塚さんの最新刊『嫉妬と階級の「源氏物語」』から、六条御息所に関する記述の一部を再編集してお届けしよう。

***

厚遇される落ちぶれ女

『源氏物語』を読みだして気づくのは、強い実家の後ろ盾のない女君たちが、共感を以て描かれていることだ。とくに最初の六巻はことごとくこの手の女がヒロインである。

「桐壺」巻は、父・大納言亡きあと入内した桐壺更衣。

「帚木」「空蝉」巻は、源氏の父帝への入内も予定されていたのに、父の中納言兼衛門督(えもんのかみ)死後、父親ほども年上の受領の後妻となった空蝉。

「夕顔」巻は、父・三位中将や母を早くに亡くし、頭中将と関係、子(玉鬘)もできながら、放置されていた夕顔。

「若紫」巻は、母や母方祖母を失い、父の兵部卿宮は正妻のもとに同居しており、孤児同然となった紫の上。

「末摘花」巻は、父・常陸親王(ひたちのみこ)の死後、極貧に陥った末摘花。

めでたしめでたしで終わらないリアルさ

こうした女が主役になるのは、いじめられていた継子が成功する『落窪物語』のように、物語の一つのパターンではある。

が、『源氏物語』が他の物語と違うのは、後ろ盾のない女の中にはそれ以前の物語であれば決して肯定的に描かれないブスな女が含まれていたり、必ずしもめでたしめでたしで終わらなかったりするリアルさで、桐壺更衣や夕顔は「嫉妬」に殺される形で、あっけなく死んでしまう。

しかしその死は大きな同情を以て描かれ、追々触れるようにその子孫たちの「成功」によって無念を晴らす形になっている。

悪役は大貴族の娘

相対的に悪者となるのが、彼女らを追いつめた大貴族(権門)の娘たちだ。

右大臣の娘で、自身、第一皇子の母として絶大な存在感を誇る弘徽殿女御(息子の朱雀帝即位後、皇太后=大后〈おおきさき〉)は、桐壺更衣が死んだあとまで憎まれ口を叩き、主人公の源氏はもちろん、更衣の面影を宿すという理由から、のちに入内した藤壺中宮とも敵対し、呪わしいことばを吐くという悪役だ。

源氏の正妻の葵の上にしても、左大臣と内親王(桐壺帝の妹・大宮)の一人娘で美人なのに、“ものに情おくれ、すくすくしきところつきたまへる”(情に欠け、無愛想なところがある)という性格設定にされ、夫に敬遠されたあげく、六条御息所の生き霊に取り憑かれ、出産を機に死んでしまう。

六条御息所という人

六条御息所だけは、大臣の娘で東宮の愛妃だったとはいえ、すでに父も夫もない。が、“いとものをあまりなるまで思ししめたる御心ざま”(あまりにものを思いつめるご性格)という性格設定の上、莫大な資産と教養と美貌の持ち主で、にもかかわらずというか、だからというか、源氏に愛されず、生き霊となり、夕顔や葵の上を取り殺したとされ(夕顔については異説あり)、死後は娘(斎宮女御→秋好中宮〈あきこのむちゅうぐう〉)の養父となった源氏にその土地を取られ、また、自分の悪口を言ったといって死霊としても出現している。

この六条御息所という人は、嫉妬と階級的に非常に興味深い人だ。彼女ははじめ、夕顔という彼女にとっては取るに足りない女に嫉妬して、しかるのち葵の上という同じ上流階級出身ながら源氏の正妻の地位にあるというパワフルな女に嫉妬した。つまり、「地位が下の者」と「地位が上の者」両者に嫉妬しているのだ。

「階級」が絡む夕顔との出会い

そもそも六条御息所に取り殺された夕顔と源氏が出会ういきさつにも「階級」が絡んでいた。

源氏が“六条わたり”にお忍びで通っているころ、五条にいる病気の乳母を見舞い、そこで謎の女・夕顔と出会う。 出会った場所柄もあって、「頭中将が品定めでバカにしていた“下(しも)の品(しな)”(下流の女)だろう」と踏んでいた。

宮中での宿直の夜、源氏や頭中将が女の品定めをする名高い「雨夜の品定め」で、源氏の父方いとこであり、正妻・葵の上の兄でもある頭中将は、「“品(しな)たかく”(上流に)生まれつけば、人にかしずかれ欠点も隠されるので、雰囲気はしぜんといいに決まってる。“中の品”(中流の女)にこそ個性が表れて面白いんだよ。“下(しも)のきざみ”(下流の女)ともなると、とくに耳も立たないね」と言っていた。

しかし夕顔に出会った源氏は、「あの中将の軽んじていた“下の品”に思いのほかに面白いことでもあれば」と好奇心を抱く。

下流の女相手に源氏がしたこと

相手は低い身分と思しき女だ(実は、夕顔死後、その亡父は中将で、夕顔は上流の落ちぶれ貴族であったことが分かる)。源氏は顔を隠し、名も告げず、夜な夜な彼女のもとを訪れる。

相手が上流の女なら手紙のやり取りをして、やっと屋敷を訪ねるところまでこぎつけても、すぐに女に会うことはできない。何度も通ううち、簀の子(すのこ)→廂(ひさし)の間(高貴な男は初めからここに通されることも多い)→母屋(もや)とだんだん奥に通されて、女のもとに三晩通って女方で餅を食べて結婚成立となる。

ところが相手を下流と踏んだ源氏は女とひたすら夜を重ね、「もっと気楽な場所に」と廃院に誘う。

嫉妬と生霊

そこで初めて源氏が夕顔に顔を見せた直後、夕顔は物の怪に取り殺されるという形だ。

この物の怪は前後の文脈から、六条御息所の生き霊とされるが、源氏は夢に女の霊を見た時、御息所と認識していないし、霊のセリフにも御息所本人と考えるとおかしな点がある。

舞台となった廃院は御息所の住む六条あたりにも近いので、あるいは土地に住みつく御息所の先祖筋の死霊などが御息所に味方して、夕顔を脅したのかもしれない。

相手は上位か? 下位か?

いずれにしても、夕顔に対する御息所は、桐壺更衣に対する弘徽殿女御と同じで、地位や身分は被害者より上だ。夕顔を取り殺した霊の物言いにも尊大な感じが漂っている。

しかし、嫉妬が最も辛いのは、相手と同等もしくは下ろうの立場のケースである。夕顔の時には、「身分的には私が上」というプライドを保てた御息所も、源氏の正妻の葵の上が相手だと、嫉妬はさらに深く陰惨に彼女を苦しめることになる。

※大塚ひかり『嫉妬と階級の「源氏物語」』(新潮選書)から一部を再編集。