本命の「身代わり」にされる女たち――なぜ紫式部は『源氏物語』で同じテーマを執拗に繰り返したのか

2024年大河ドラマ「光る君へ」の主人公は紫式部。彼女が書いた『源氏物語』では、光源氏を中心に、恋愛、権力闘争、栄光と没落、出家などさまざまなストーリーが展開します。

中でも、何度も繰り返し描かれるのが「身代わりの女」というテーマ。古典エッセイスト・大塚ひかりさんは、『源氏物語』では、男たちが愛する女を亡くしたり、妻や恋人として愛せる状況になかったりすると、彼女に面影の似た女を手元に置いて寵愛するというエピソードが繰り返し登場すると指摘しています。

速報「勤務中に肋骨3本を折ったのに“1カ月で出社しろ”と…」 山崎製パンの“凄絶ブラック労働”の実態 「コロナにかかったのに強制出勤」も

速報「女がだまそうとして、それに引っかかっただけ」 新宿タワマン“メッタ刺し”事件、和久井容疑者の父が息子をかばい訴えたこと

大塚さんの新刊『嫉妬と階級の「源氏物語」』から、「身代わりの女」に関する記述の一部を再編集して紹介します。

***

『源氏物語』には、同じテーマを繰り返しながら深めていくという性質がある。

「身代わりの女」というのもその一つで、物語の主要な男たちは、愛する女を亡くしたり、妻や恋人として愛せる状況になかったりすると、彼女に面影の似た女を手元に置いて寵愛する、ということを繰り返してきた。

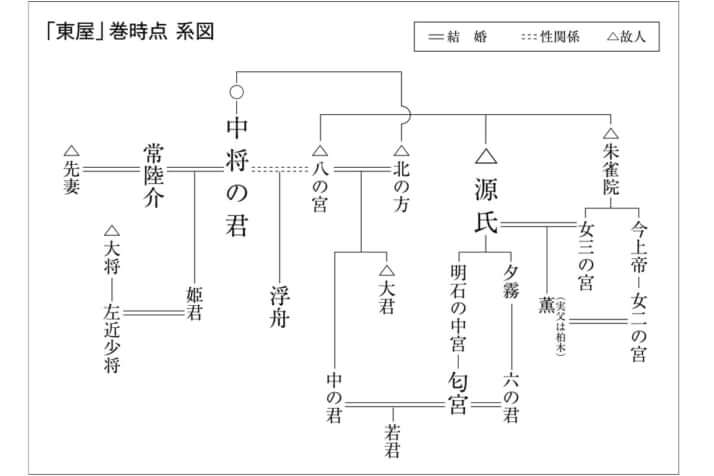

桐壺帝は亡き桐壺更衣の代わりに藤壺を、その子・源氏は父帝の妻(中宮)藤壺の“御かはり”に紫の上を、さらにその子・薫(実父は柏木)は亡き大君の“形代(かたしろ)”として浮舟を性の相手とした。

共有される“人形”“形代”意識

この身代わりの女の階級は、物語が進むにつれ、下降していく。同時に、「身代わり」であることがよりはっきりと意識されていく。

皇后腹の皇女である藤壺の時には亡き桐壺更衣の面影を宿すということで求められた身代わりの女は、親王の外腹の紫の上になると、愛する藤壺の“御かはり”にと男(源氏)によって自覚されていた。

それが宇治十帖に至り、親王の召人腹で受領の継子の浮舟になると、はなから亡き大君に似た“人形(ひとがた)”とか“形代”といった語で形容され、その認識は複数人によって共有される。

大君に似た“人形”を作りたいと漏らす薫に、中の君は、像としての人形ではなく、人の身代わりとして川に流す人形に言及。「人形のついでに、ほんとに妙な、思い出しそうにないことを思い出しました」 と、異母妹の浮舟のことを語り、以後、薫と彼女のあいだで浮舟は“見し人のかたしろ”“なでもの”(我が身を撫でて災いを移す人形のこと)(「東屋」巻)等と語られる。

階級意識に満ちた会話

二人の会話は浮舟を見下す階級意識に満ちている。彼らは、浮舟やその母・中将の君が来訪し、そばにいても、浮舟を人形や形代にたとえることをやめない。

そればかりか、中将の君も、「薫の殿は、“かの過ぎにし御代り”(あの亡くなった大君の御代わり)に引き取って世話をしようと、“この数ならぬ人”(この数にも入らぬ娘)のことまで、弁の尼におっしゃったのでした」 と、娘の浮舟が亡き大君の身代わりとして求められていることを承知で、薫に託そうとする。

誰かの身代わりであるということは、藤壺の時には男本人にも自覚されず、紫の上の時には男本人の心の内にのみひそかに自覚されていただけだった。それが浮舟に至ると関係者による公認の形で、はなから亡き大君の代わりとして男の性の相手になることが決められていた。

「代受苦」という概念

このように物語で「身代わりの女」を繰り返し描く紫式部の意図は何か。

一つには、人の心の移ろいやすさ、世のはかなさを主張したいのであろう。仏教には「代受苦」という概念がある。仏や菩薩が衆生を哀れんで、代わりに苦を引き受ける意だ。身代わり地蔵などがその例だが、仏が女に化身して男と交わることで、男を性的な欲望に執着する罪から救うという考え方もあった。(略)

色濃い仏教の影響

『源氏物語』は仏教文学といえるほど、法華経などの経典や仏教説話の影響を受けている(高木宗監『源氏物語と仏教』など)。物語に頻出する「身代わり」というテーマも、仏教の考え方に着想を得たと見て間違いあるまい。

物語は冒頭のほうで、藤壺を得た桐壺帝の心を、「桐壺更衣に対するお気持ちが紛れるというわけではないけれど、しぜんとお心が移ろって、この上もなく気持ちが慰められるようなのも、しみじみと心打たれる様なのであった」(「桐壺」巻)としていた。

あれほど更衣を深く愛していたかに見える桐壺帝も、藤壺を得ると心が移ろい慰められる。

どんなに愛した女であっても、その「代わり」でいつかは慰められる。人に執着するというのは、だから空しいことであるのだという、仏教思想にも通じる考え方が、ここにはある。

ちなみに、『源氏物語』には「身代わりの女」はいても「身代わりの男」はいない。これも、仏教説話に、仏が女の姿になって男に犯されるという話はあっても、その逆はないことと関係していよう。日本の仏教では、女は罪障深い存在という考え方が根強く、男に女犯の罪を犯させないよう、仏が女の代わりになってやるという発想がある。しかし、その逆はないのである。

※大塚ひかり『嫉妬と階級の「源氏物語」』(新潮選書)から一部を再編集。