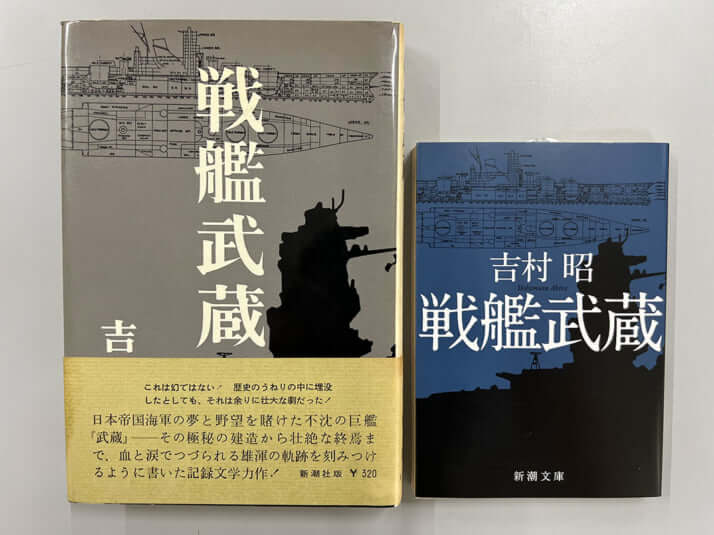

総計75万部超…吉村昭「戦艦武蔵」はなぜこれほど長い間読まれ続けているのか?

小説家・吉村昭(1927〜2006)の『戦艦武蔵』が新潮文庫に収録されたのは、1971(昭和46)年8月のことだった。半世紀以上が経た今も途切れることなく読まれ続け、この春には82刷、総計75万3000部に達した。先月には長男・吉村司氏による「吉村昭の使命」と題する講演会が行われ、多くのファンが詰めかけた。いったいなぜ、『戦艦武蔵』はこれほどまで多くの人を引きつけ、読まれ続けるのか。巨大戦艦の建造から沈没までを克明に綴ったこの特異な「記録文学」は、どのようにして生まれたのか。

【写真を見る】吉村昭・津村節子夫妻(1965年7月25日撮影Ⓒ新潮社)

無名の雑誌に目を付けた編集者

吉村昭は同人誌を中心に「純文学」を書き続けていた。その間、何度も芥川賞候補になるが受賞にまで至らず、1965(昭和40)年に妻の津村節子(95)が先に受賞する。

そのころ吉村が寄稿していた少部数の文芸誌に三菱重工長崎造船所の機関誌「プロモート」があった。発行元の「日本工房」は写真家を中心とするアート集団だったが、三菱重工の広報宣伝も請け負っていた。その関係で同社には、占領軍の押収を逃れた戦艦武蔵の建造日誌が密かに保存されていた。編集部は、この建造日誌の小説化を吉村に勧める。最初は気が乗らなかったが、やがて興味をおぼえ、1966(昭和41)年1月から資料や証言をもとにしたルポ風の読み物「戦艦『武蔵』取材日記」の連載を開始する。

その連載第1回を読んだ、ある編集者がいた。そのときのことを妻の津村節子は、こう書いている。

《吉村の「戦艦武蔵取材日記」が、新潮社の重役で「新潮」の編集長でもある齋藤十一氏の目にとまったのは機縁だった。連載していた「プロモート」は、発行部数千部にも満たない無名の雑誌である。(略)/齋藤十一氏は、文芸の世界で神格化されている著名な編集者で、吉村は「プロモート」などという小雑誌に目を通していることなど信じられない、と言っていた》(津村節子『時の名残り』新潮文庫より)

ところが、齋藤十一(1914〜2000)の命を受けた編集者・田邊孝治が本当に家までやってきた。

《思いがけぬことを、氏は口にした。/編集長の齋藤十一氏が、「プロモート」に連載をはじめた「戦艦『武蔵』取材日記」を読み、私に、戦艦「武蔵」をどのように小説に書くのかをきいてくるように言ったという。(略)/「編集長が書いてもらったら、と言ってますが、どうですか、書いてみたら」》(吉村昭『私の文学漂流』新潮社刊より)

それまで「純文学」に挑んできた吉村は、悩んだ。

《自分が、軍艦という今まで全く縁もない構築物を小説に書くなど想像すらしたこともない。自分の筆は、それを書くような質のものではなく、書くことができるはずはない》(同前書より)

だが、こうも考えた。

《私が関心をいだいたのは、「武蔵」の建造日誌から立ち昇る熱気であった。それは、私が少年時代に感じた戦時の煮えたぎっているような空気そのものであった。/戦後、戦争は軍部がひき起し持続したものだ、という説が唱えられ、それがほとんど定説化している。しかし、少年であった私の眼に映じた戦争は、庶民の熱気に支えられたものであった。私は、自分の見た戦争をいつかは率直に書きたい、と強く思っていた》(同前書より)

また、津村は、こう書いている。

《私も、小説というのは人間を書くものだ、と学生時代に吉村たちと作っていた「学習院文藝」改題「赤繪」時代から思っていた。吉村は、少し考えさせて下さい、と言ったが、私はまたとないチャンスを逃さないでほしいと思った》(『時の名残り』より)

そして、吉村は決意する。

《二日間、考えに考えぬいた私は、自分の非力におびえを感じながらも、果敢にその試みに挑む決意を固めた》(『私の文学漂流』より)

こうして『戦艦武蔵』は、1966(昭和41)年、「新潮」9月号(8月発売)に一挙掲載されることになった。原稿は、ある程度まとまったごとに入稿していったが、総計400枚を突破するのは確実だった。文芸誌掲載作としては異例の大作である。締め切りは5日延ばして7月25日にしてもらったが、それが限度だった。

いよいよ最終部分の42枚分を24日の夜7時から書きはじめ、全420枚を書き終えたのは翌朝10時。吉村は、そのまま布団に倒れ込む。その間に編集部の田邊が最終原稿を受け取りに来た。吉村の目が覚めたとき、もう夜になっていた。

《手洗いに起きた私は、足がくずおれて廊下に腰を落した。起き上ろうとしても、足に力がなく、体が傾いて顔を壁に押しつけた。/妻が居間から出てきて、私の体に異常が起ったと思ったらしく、驚いてかかえ起そうとした。/「腰が抜けた」/私はどうにもならぬ体が可笑しく、笑いつづけていた》(同前書より)

翌月には単行本も刊行された。ところが、ここから想定外の事態となる。

《単行本の初版は、驚いたことに二万部で、私は身のすくむのを感じたが、翌日には三万部に訂正され、九月八日に出版されると、九日に一万部、十五日にさらに一万部が増刷され、十月中旬には十一万部六千部にも達していた》(同前書より)

6月には「純文学」の『星への旅』が太宰治賞を受賞していた。“ベストセラー作家”吉村昭が、「純文学」と「記録文学」の両輪に乗って誕生した瞬間であった。

[1/3ページ]