実は息子のほうが有名だった バッハが「音楽の父」と評されるワケ

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685年~1750年)といえば、「音楽の父」として教科書にも紹介されている大作曲家。とくにクラシック音楽好きでなくても、「G線上のアリア」や「主よ、人の望みの喜びよ」などの旋律を耳にしたことがある人も多いでしょう。

速報中国人観光客の減少に「ずっとこのままでいい」 京都では喜びの声が 一方、白川郷では「墓に登ったり、私有地で用を足したり…」 地元住民は嘆息

速報「月給20万円のほとんどを詐欺につぎ込み…」 ロマンス詐欺を巡って逮捕の僧侶は「詐欺被害の常連」だった だまされ続けた“複雑な事情”とは

速報じわじわ進む「高市離れ」とあなどれない「創価学会票」で……「30弱の選挙区で自民が中道にひっくり返される」衝撃予測

でも、バッハ以前にも作曲家はたくさんいたはずなのに、なぜバッハが「音楽の父」なのでしょうか。岡田暁生さんと片山杜秀さんの対談本『ごまかさないクラシック音楽』(新潮選書)から、一部を再編集してお届けします。

***

岡田:バッハは「音楽の父」と言われるけれども、よく考えれば妙な話なわけです。だってバッハ以前にだって、ギヨーム・デュファイとかジョスカンとかパレストリーナとかモンテヴェルディとか、大作曲家はいたわけですから。

片山:バッハの時代には、「音楽の父」ヨハン・ゼバスティアン・バッハよりも、息子たちのほうが有名だったんですよね。特に次男のカール・フィリップ・エマヌエル・バッハは、父よりずっと名声を博していた。父はちょっと田舎の作曲家という感じでしょう。

岡田:しかもバッハは「教会の音楽家」でしたからね。私たちがなじんでいるような「ホールで楽しむ音楽」の作曲家じゃなかった。だからコンサートでバッハを聴いている時点ですでに、バッハの本質を相当歪曲している。

片山:そうですね。ヘンデルはロンドンで、テレマンは当時の国際都市ハンブルクで、それぞれ活躍した。それに比べれば、バッハが教会音楽家として働いていたドイツ内のいくつかの町は、市民階級の成熟も、世俗音楽も、オペラも、すべて未成熟だった。いわゆる演奏会用音楽もまだまだだった。そういうまだまだ尽くしの世界に生きていた田舎の人。

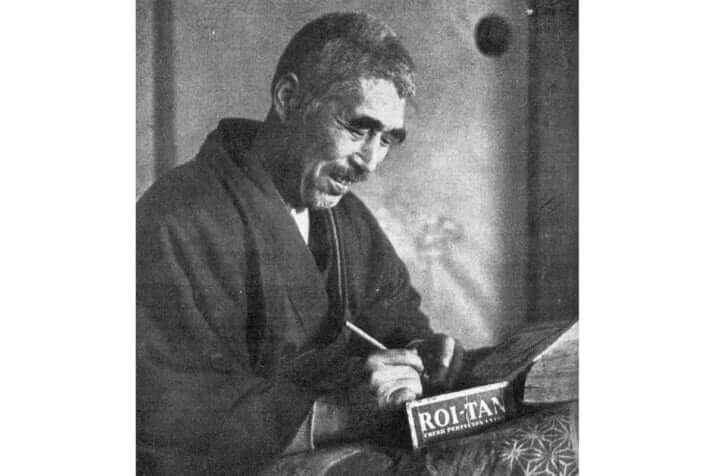

岡田:にもかかわらず、人はバッハを「音楽の父」だという。たとえば、明治生まれの作曲家・信時潔に『バッハに非ず』というエッセイ集がありますね。あの本で信時が述べているバッハ礼賛が、まさしく「音楽の父」のイメージそのものです。信時は「バッハは小川(バッハ)に非ず、大海なり」とベートーヴェンの言葉を引いている。信時潔は1887年生まれで、まさしく日本が洋楽導入に血道をあげ始めた時代の人。この時代に、われわれ日本人もまた、「バッハは偉いんだ、バッハこそが音楽の父なんだ」という物語を刷り込まれたんでしょう。

片山:バッハは現代音楽とも結びつきますね。NHK-FMの番組「現代の音楽」は、テーマ音楽がウェーベルン編曲のバッハ《音楽の捧げもの》の〈六声のリチェルカーレ〉だった時期が長かった。ストラヴィンスキーは「バッハに還れ」と叫んでいた。

岡田:「バッハ」の名前は、直近の過去に反旗を翻すときに持ち出されてくる錦の御旗だな。近現代の作曲家にとって、「直近の過去」とは19世紀ロマン派です。官軍が倒幕に天皇を持ち出すのとよく似ている。ロマン派を打倒するときの御旗。

片山:ただ、やはりキリスト教がわかっていないと、バッハの音楽は聴いても仕様がないという気も子供の頃はしていましたね。私は信者ではないのに小中高とカトリックの学校に行っていて、下手にわかる気がしていた分、かえって遠ざけるところはありました。宗教的意味をどうしても考えてしまうので、素直に聞いていられなくて、どうにも煩わしかった。

岡田:私もそうなんですよ。バッハは他の作曲家ではありえない独特の権威主義アウラをまとっている。もちろんこれは後世がまとわせたものでしょうけどね。後世は彼を「クラシック音楽の起源」にしちゃった。

片山:音楽史における歴史修正主義のひとつですね。

岡田:近代国民国家は「起源」を求めたがりますからね。日本もそうですが。

片山:皇室の氏神である天照大御神を祀る伊勢神宮が「起源」でしょう。神武天皇即位の地の橿原もだけれど。聖地化ですね。

岡田:バッハも伊勢神宮も「近代」が創ったんだなあ……。

バッハと靖国神社?

片山:一方で、バッハには靖国神社的なところもあるかも知れません。靖国神社は、国家のために死んだ国民は平等に祀る、まさに近代国民国家の論理でできた神社です。誰であろうと国のために死ねば、みんな平等に靖国神社に祀られて、天皇陛下も靖国神社では頭を下げる。完全な平等性、対等性が実現される場です。

バッハの音楽にも、同じような平等志向を感じます。たとえば、バッハと同時代の作曲家アントニオ・ヴィヴァルディの場合は、必ず主役のヴァイオリン・ソロが前にいて、その後ろで、端役たちが喚き立てて、付和雷同とでもいうか、一斉にジャカジャカやっている。これがバロック音楽の特徴でもあった。ところがバッハはコンチェルト(協奏曲)と銘打っていても、特に独奏部が際立つわけではなく、常にポリフォニー(多声部)の中で、全員がオーケストラ内で対話しながら進んでいく。

これは、ある意味、近代的な平等性、市民社会的な平等性を、音楽の中で実現しているようにも見えます。どれかが突出したり、自己主張したりして、喚き散らすことがない。まさしくバッハの対位法的な理想の共和国みたいなものです。この要素を、フェリックス・メンデルスゾーンやロベルト・シューマンが再発見して、バッハが復権し、特別視されるようになった。

岡田:極論するとバッハは、ドイツ・ロマン派の発見物ですね。長年お蔵入りになっていた《マタイ受難曲》を、メンデルスゾーンが1829年に復活上演したのは典型です。

片山:もちろんそれ以前、たとえば1770年生まれのベートーヴェンもバッハの《平均律クラヴィーア曲集》とかでピアノの練習をしているけど、あくまで「練習曲」だった。しかし、その後の作曲家によって、平等性とか、音楽におけるユートピアとか、理想とかが見いだされた。

信時潔がバッハに惹かれるというのも、プロテスタント的なコラールの伝統に魅せられているからでしょう。みんなで親密かつ簡潔かつ質素に一緒に歌う。ヘンデルやテレマン、モーツァルトのような、派手で楽しい要素は薄く、禁欲主義が感じられて、近代の勤勉な市民の写し絵のように響く。まるでマックス・ヴェーバーですが、“バッハの音楽と資本主義の精神”ですね。

岡田:これは絶妙のギャグだな(笑)。なるほどヴェーバーの名著『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』をそうカタヤマ流に「もじる」わけね。ヴェーバーはプロテスタントの節約の倫理が貯蓄を生み、近代資本主義の母体になったと説くわけだけど、バッハの音楽の「みんなで素朴に声を合わせて歌う倫理」が近代市民社会のモデルをはからずも提示していた、だからこそ「音楽の父」に奉られたというわけか。

いずれにしてもバッハの音楽の背景には強烈なプロテスタント倫理があって、それはカトリック的なものと全然違いますよね。ザルツブルクはカトリックの牙城ですが、ここに生まれたモーツァルトはきらびやかな宮廷文化の奢侈と不可分に結びついている。宮廷はカトリック教会とずぶずぶの関係だった。どちらも非倹約。貯蓄なんてするやつは卑しい、もてる者は富を捨てよ、浪費せよ、それが神の御意思である、という発想。まじめで質素な近代市民の倫理には全然合わない。モーツァルトのオペラもエロティックな主題が満載で、《コジ・ファン・トゥッテ》なんて良俗に反することはなはだしい。そこへ行くとバッハの音楽は、さっき片山さんがおっしゃったように、平等主義的なんだな。つまり「みんなで~しましょう」的に聴こえる。ちょっと僕はそこが苦手なんだ。「みんなでみんなで」の学校の教室イデオロギーみたいなものを連想しちゃう。

片山:やはり倫理ですね。そこでもバッハは「音楽の父」に相応しい。

ルネサンスを経てバロック時代になり、市民社会、平等性が徹底され、みんなが対等の市民となる。それがバッハの徹底的なポリフォニーとダブる。フーガやカノンの作曲家としてのバッハですね。やがてヘンデルやテレマン、息子のカール・フィリップ・エマヌエル・バッハから抜きんでて、さらにはハイドンやモーツァルトも押しのけて、「音楽の父」としての地位を確立した。まさに近代社会がこうありたいという願望によって、押し出されてきたのが、バッハではないでしょうか。

岡田:その構図はまさにルーツ探し。やっぱり明治維新と伊勢神宮を連想する(笑)。

片山:一人で伊勢神宮と靖国神社を兼ねてしまうとは恐ろしい(笑)。

※岡田暁生・片山杜秀『ごまかさないクラシック音楽』(新潮選書)から一部を再編集。