「人口の6%が外国人」 なぜ群馬県伊勢崎市に集うのか?「国道354号線」のいま

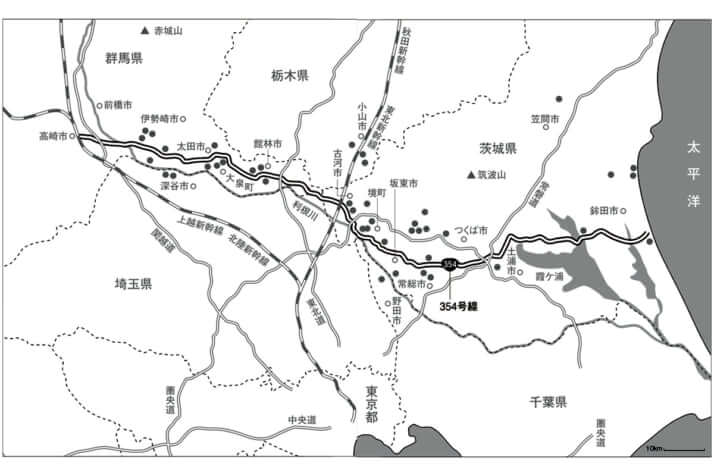

群馬県高崎市から茨城県鉾田市まで北関東を横断する国道354号線。誰が呼んだか、この「エスニック国道」は知る人ぞ知る異国飯の本場である。

速報中国人観光客の減少に「ずっとこのままでいい」 京都では喜びの声が 一方、白川郷では「墓に登ったり、私有地で用を足したり…」 地元住民は嘆息

速報「月給20万円のほとんどを詐欺につぎ込み…」 ロマンス詐欺を巡って逮捕の僧侶は「詐欺被害の常連」だった だまされ続けた“複雑な事情”とは

外国人労働者が集まるレストランやモスク、ときには彼らの自宅でライターの室橋裕和氏がふるまわれるのは、湯気立ち上る皿、皿、皿。

今回、訪れたのは、群馬県伊勢崎市。バブルの頃から増え始めた外国人は、今や市の人口の6%以上を占める。ペルー料理店にふらりと入り、インカコーラを飲みつつ、店を営む日系3世の青年に話を聞くと、日本を支えてきた「見えない外国人」の歴史が見えてきた。『北関東の異界 エスニック国道354号線―絶品メシとリアル日本―』から一部抜粋してお届けする。

「父がこの店を開いたのは、25年前」

街をうろうろしていて目につくのは、まず古株のパキスタン勢。そして新興勢力の東南アジア勢。とくに目立つベトナム人は、近隣の工場や農家で働く技能実習生だろう。彼ら相手の食材店や食堂も点在している。日本の古い民家を改装した店もあって、日越折衷のようなふしぎな佇まいだが、これは北関東の各地で見られるスタイルだ。高齢化と人口減少で入居者のいなくなった古い物件に、アジアの店が入っていく。そして少しずつ、街の姿が変わっていく。

加えて伊勢崎では、南米勢が強い。ブラジル系の食材店は小さな雑貨屋風のものから、群馬県道68号(桐生伊勢崎線)沿いには大型スーパー「TAKARA」もあって、どこもなかなか盛況だ。そしてレストランではペルー料理が多いだろうか。そのひとつ、若葉町にある「El Kero」に入ってみた。

まずはペルーの国民的飲料インカコーラを、歩き回ってへとへとになった身体に流しこんでいく。どことなく駄菓子感のある甘い炭酸飲料で、懐かしのメロンソーダを連想する。そしてメニューを見てみると、がっつり肉系から、太平洋に面した国らしく魚介のセビーチェ(マリネ)までいろいろあって悩むが、ロモ・サルタドをオーダーした。ペルー風の牛肉と野菜炒めが、ポテトフライと一緒にごはんに載っていて、ボリュームたっぷりだ。ほんのりとした酸味がいい。あっという間に完食。

「父がこの店を開いたのは、25年前なんです」

と、幸地アキノリさん(32)は言う。いまでは父とともに、この店を切り盛りする2代目だ。

そして「日系3世のペルー人」でもある。このあたりはなかなかに複雑だが、北関東の移民文化を語る上では大切なことなんである。

まず、日本から南米にたくさんの移民が渡っていった明治時代にまで、話はさかのぼる。

日本人790人を乗せた「佐倉丸」がペルーへ

南米でもペルーはいち早く日本人移民を迎え入れた国だった。その理由は労働力不足だといわれる。ペルーには白人支配層がつくった大規模農園があり、そこではたくさんの黒人奴隷が働いていたそうだ。ところが1821年(文政4年)、ペルーがスペインから独立した後に、奴隷制は廃止された。そのため農園での働き手が足りなくなり、そこを埋めるためにまず中国人の労働者が流入、続いて日本人も海を渡っていった。1899年に日本人790人を乗せた「佐倉丸」が横浜港を出港。首都リマ郊外のカヤオ港に到着し、そこから日本人移民の歴史が始まった。いまとは逆に、仕事と豊かさを求めて日本人が海外に移民していく時代があったのだ。

当初は綿花や砂糖などのプランテーションで過酷な労働に従事し、賃金も安く、ずいぶんと苦労をしたらしい。言葉や文化の壁も、差別もあっただろう。それでも日本人は現地の社会に食い込み、次第に頭角を現すようになってくる。ビジネスを興(おこ)す人も出てくる。日本からの移民は1920年代から30年代にかけても増えた。第2次世界大戦のときはアメリカ寄りになったペルー政府によって日系人は財産を没収されるなど迫害も受けたが、戦後になると再び日本からの移住者は増加。世代を重ね、いまではおよそ10万人の日系人がペルー社会の中で活躍している。代表的な人物は、大統領にまで登り詰めた日系2世のアルベルト・フジモリ氏だろう。

そしてアキノリさんの祖父母は、沖縄からの移住者だった。養鶏や農業、それに飲食店など、いろいろな仕事をやって生活していたそうだ。そんな祖父母のもとに生まれたアキノリさんの父は、血こそ日本人だけど、ペルーの文化と言葉の中で生まれ育ったペルー人でもある。アイデンティティとしては日本人というよりもペルー人だったのかもしれない。

日本のバブルで一変した一家の生活

ところが、日本がバブルに沸き立つ1989年、一家の生活は大きく変わる。きっかけは日本政府の政策の転換だった。出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法が改正されて、日系2世と3世、その配偶者に「定住者」という在留資格(ビザ)が与えられることになった。これは就労が許可された在留資格だ。つまり日本政府は、労働者を求めたのである。日系人ならルーツは日本にあるのだし、きっと日本社会にも溶け込みやすかろう、と判断したわけだ。だからタテマエ的には「日系人が先祖の国で親族と交流しやすくなるように法律を改正したのだ」、なんて説明されることもあったようだが、本音の部分ではバブルの好景気の中で日本人が「3K(きつい、汚い、危険)」と蔑むようになった肉体労働の現場で働く人々を求めてのことだった。こうしてペルーやブラジルなど、南米に渡っていった日系移民の子孫が、出稼ぎ労働者として再び日本の地に舞い戻ってくることになる。とりわけ自動車産業をはじめとする製造業がさかんな愛知県と群馬県に、おおぜいの日系人が移り住んでいく。

その波に、アキノリさんの父も乗った。30年ほど前のことだ。

「群馬県の桐生市の工場で働きはじめたそうです」

伊勢崎からは北に15キロほどの街だ。その周辺に、ペルー人やブラジル人、それにボリビア人たちも散らばり、この地域の基幹産業である製造業の工場で働くようになる。南アジア・中東系の人々に加えて、群馬には新しい移民たちがやってきたのだ。

アキノリさんの父はまず、アキノリさんの姉と暮らしはじめた。そしていくらか慣れた頃に、生まれてまだ1歳だったアキノリさんと、妻を呼び寄せる。一家は伊勢崎で新しい人生をスタートさせた。

しばらくは工場で働いていた父だが、そのうち伊勢崎市内で知人が開いたペルー料理店のほうも手伝うようになる。祖父が飲食業もやっていた影響だそうだ。そしてオーナーがどうしても店を手放さざるを得ないことになり、これを引き継いだ。

日本の文化で育ったのに“ガイジン”と言われてしまう

「それから少しずつ店が大きくなって、いまの場所に移ってから15年ですね」

と話すアキノリさんだが、子供の頃は苦労もあったようだ。小さいときに移住してきたから日本語はしぜんに覚え、言葉の面では問題はなかったけれど、顔立ちから「ガイジン、ガイジン」とからかわれることもあった。日本人と同じようにネイティブに言葉を話し、日本の文化の中で育っているのに、そもそも祖父も父も自分も日本人の血を受け継いでいるのに、ガイジンと言われてしまう。そこに思い悩み、

「日本人じゃないけど日本人だ、なんてまわりに言ったりしてましたね。スペイン語を話すとガイジンと思われるのが嫌で、ぜんぜん喋らない時期もあったんです。ぜんぶ日本語だけで。いまから思うと、考えすぎだったのかもしれない」

そのためスペイン語が身体の中から抜け落ちてしまう。両親と話すときにも通訳がいるほどになってしまったという。どうしてわざわざ日本に来たのか、なぜ自分がこんな苦労をしなくてはならないのか。親へのそんな反発もあっただろう。だから思春期の頃、両親との会話はほとんどなかった。

それでも、アキノリさんは父が25年間守ってきた店を継ごうと思った。

「やっぱり、ここまで自分を育ててくれたのは父と母ですから。それに父が身体を壊したことがあったんですが、そのときに、店を潰したくないって思ったんです」

厳しかった父

専門学校で料理を学び、都内の店で修業をし、それに両親とまた向き合うためにスペイン語も学び直した。そして晴れて「El Kero」に戻ってきたわけだが、

「料理はいっさいやらせてもらえませんでした」

と思い出して苦笑する。父は厳しかった。最初はずっとホール。接客に徹した。やっと厨房に入らせてくれたと思ったら、まずは皿洗いから。ようやく調理場に立たせてもらうまで2、3年かかったけれど、

「そういう父で良かった。下積みをやらせてもらったのは、いまから思うとありがたいです。すぐに調理をやっていたら図に乗っていたかもしれない」

アキノリさんの得意料理は、先ほど僕が食べたロモ・サルタドだ。これ、実は味つけに醤油を使っている。もともとペルーにあった牛肉料理を、中国系の移民が中国醤油を使ってアレンジしたものが源流らしい。それを日系人の移民たちが、日本の醤油でもってさらに自分たち流に変えていった。いわば移民料理なのだが、これがいまではペルーのソウルフードのようになっている。そんなメニューを、この伊勢崎でアキノリさん親子が出しているというのが面白い。

「僕はペルーで修業したわけでもないし、父と母の味しかわからないけれど、ペルー料理というものをもっと広めたいと思っています」

日本人の味覚にも合うペルー料理

実際、ペルー料理は日本人の味覚によく合う。とびきり辛いというわけでもなく、食べやすい、親しみやすい味つけだ。だからだんだんと日本人のお客も増えてきた。

「昔はペルー人やブラジル人しか来なかったですよね。それがいまでは4割が日本人、4割がペルー人とブラジル人、あとの2割はほかの国の外国人です」

と、多国籍化の進む伊勢崎を表すような数字になっている。

街では、アキノリさんたち日系ペルー移民の子供たちが社会に出て、活躍する時代になってきた。アキノリさんのようなコックもいれば、会社員も大工もいる。自動車販売とか外国人向け人材派遣などの会社経営をする仲間もいるそうだ。市役所の国際課で「いまはもう2世の時代」と聞いたが、こういうことなのかと思った。

日系人がやってきた90年代よりも、さらに多民族集住が進む伊勢崎。だから「ガイジン」と見られることも、昔より減っているかもしれない。

「どこに行っても風景の中に外国人がいるし、まわりが外国人に慣れているので、偏見の目はあまりないですよね。暮らしやすいっす」

そんな伊勢崎で、アキノリさんは今日も厨房に立つ。

※。『北関東の異界 エスニック国道354号線―絶品メシとリアル日本―』から一部を再編集。