「なにもできない父親でした」 原発事故後「自殺した酪農家」の今も消えない壁の遺言

壁に遺された〈なにもできない父親でした〉

東日本大震災から10年。当時、福島第一原発の事故は地元酪農家たちを直撃。原乳は出荷停止となり、彼らは原乳を搾っては畑が真っ白になるほどに捨て続けた。ある54歳の酪農家は堆肥小屋の壁に遺言を残し、自殺。そのフィリピン人妻に保険金が入ると、彼女のもとにはさまざまな人間が群がっていった。原発事故は彼らの人生をどのように狂わせたのか。ノンフィクションライター・水谷竹秀氏によるルポ。

(「新潮45」2015年11月号より再録)

***

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

東日本大震災から3カ月後、酪農家が壁に書き殴った跡は今もそのままだ。

しかし遺産を手にしたフィリピン人の妻は、新たな人間関係に巻き込まれていた。

うだるような暑さが続く2015年7月、私は再びあの現場に向かっていた。

福島駅で借りたレンタカーで山道をひたすら東へ。ハンドルを握る私の心の中は、小波が立つようにざわついていた。思い返せばこの数年、胸に何かが詰まったような違和感を覚えてきた。メディアは沈黙を続け、事件はすでに過去の闇に葬り去られたかのように、時間だけが流れていった。

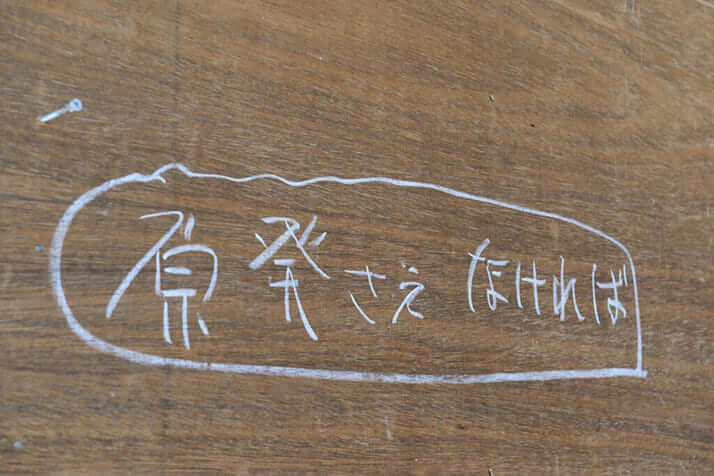

やっぱり自分で確かめる以外にない。そう決心したものの、車が刻一刻と現場に近づくにつれ、不安は募るばかり。小一時間ほど走ると見慣れた小学校の校庭が目の前に現れた。そこからさらに北へ進むと、酪農家の菅野重清さん=当時、54歳=が「原発さえなければ」という遺言を残し、首を吊って自殺を図った牧場がある。それは東京電力福島第一原子力発電所の事故から3カ月後の、2011年6月10日のことだった。

菅野牧場の周辺は小高い山々に囲まれ、家々が点在しているような山里だ。ちょうど宮城県との県境でもあり、春、夏は緑一色に染まった田園風景が広がる。現場は牧場の一番奥にある堆肥小屋で、菅野さんの墓参りを済ませた私は、車で牧場の敷地に入った。

堆肥小屋の広さは約6メートル四方。中に入るとやはりとは思ったが、白いチョークの遺言は、そのままになっていた。

〈原発さえなければと思います〉

〈仕事をする気力をなくしました〉

〈なにもできない父親でした〉

日時は2011年6月10日午後1時半。

菅野さんはこの後、首にロープを掛けて自らの命を絶った。

牛のいなくなった牛舎で

私がこの現場を初めて訪れたのは、事件から半年後。山里は見渡す限り真っ白い雪で覆われ、冷気が吹きすさぶ年の瀬のことだった。その段階でまだ遺言が残っているという事態に驚いたが、さらにその1年半後に訪れた時も変わっていなかったため、今回もまだ残されているであろうことはある程度予想していた。消す人がいないのか、あるいは意図的に残しているのであろうか。いずれにしてもこの件が解決するまで、遺言は怨念のごとくそこにへばりついているのではないかという気がしてくるのだった。

堆肥小屋の地面に並ぶコンクリートブロックの周りには黒く焼け焦げた何本もの線香が散らばっている。しばらくそこに佇んでいると、ヒグラシや鶯の優しく鳴く声が、心地よく耳に入ってきた。

当時は約40頭が飼われていた牛舎の中は、不気味なほどにがらんとしていた。所々にひからびた糞が転がっている。窓の外から西日が差し込み、蒸し暑いせいか、家畜の臭いがかすかにした。

そこから100メートルほど緩やかな坂道を上ると、菅野さんとフィリピン人の妻バネッサさん(37)、小学生の息子2人の一家4人が暮らしていた家が現れる。障子戸が閉め切られているため家の中は見えない。玄関の横には汚れた白い長靴などが詰まったバケツ、赤ん坊用のテーブル椅子が放置され、菅野一家が楽しく暮らしていたであろう当時の名残があった。しかしあの日を境に、一家4人の生活は一瞬にして引き裂かれた。残された母子3人は2013年5月、東電に約1億2600万円の損害賠償を求める訴訟を起こし、審理は現在も続いている。

[1/5ページ]