東京六大学野球で早慶戦が特別扱いされた事情 「リンゴ事件」という伝説も…

にっぽん野球事始――清水一利(23)

現在、野球は日本でもっとも人気があり、もっとも盛んに行われているスポーツだ。上はプロ野球から下は小学生の草野球まで、さらには女子野球もあり、まさに老若男女、誰からも愛されているスポーツとなっている。それが野球である。21世紀のいま、野球こそが相撲や柔道に代わる日本の国技となったといっても決して過言ではないだろう。そんな野球は、いつどのようにして日本に伝わり、どんな道をたどっていまに至る進化を遂げてきたのだろうか? この連載では、明治以来からの“野球の進化”の歩みを紐解きながら、話を進めていく。今回は第23回目だ。

***

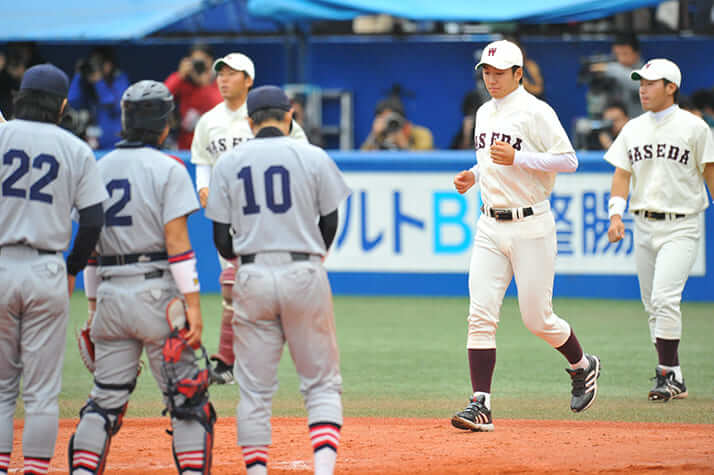

多くの野球ファンが待ち望み、ようやく実現した復活早慶戦は1925(大正14)年10月19日、20日の2日間、早稲田の戸塚球場で行われた。

19日の第1戦は午後2時30分の試合開始だったが、夜明けとともにファンが押し寄せ、あまりの人の多さに午前9時、予定を早めて開門すると同時に収容人数2万5000人といわれた戸塚球場のスタンドは超満員となった。

さらに日比谷公園に大きなスコアボールドを設置し、ボールカウントや得点経過を速報したところ、そこにも1万人以上の人が集まって1球ごとに一喜一憂したという。このことからも早慶戦がいかに人気を集めていたか、また、その復活を誰もが待ち望んでいたかがうかがえる。

第1戦は早稲田・竹内愛一、慶應・浜崎真二両エースの先発で始まった。早稲田が立ち上がりからコントロールの定まらない不調の浜崎、さらに代わった浜井武雄をとらえて得点を重ね、8回までに大量11点を奪うと、投げてはエース竹内が8回終了時まで1人のランナーも許さないパーフェクトピッチングを披露。最終回にヒットを許したものの1安打完封で復活第1戦は早稲田の完勝に終わった。

続く第2戦は早稲田・藤本定義、慶応・永井武雄が先発、永井の立ち上がりを攻め、初回に4点を奪った早稲田が試合の主導権を握り、そのまま慶応の反撃を許さず7対1で押し切った。

かくして復活早慶2連戦は早稲田の連勝で終わった。この試合以降、今日まで続く東京六大学リーグがそのスタートを切り、日本の野球をリードしていくのである。

ところで、長い歴史を誇る東京六大学リーグには、いまも昔も変わらぬ伝統といってもいい決まりがある。それは早慶戦の試合日程に関することだ。現在、東京六大学リーグは通常1週ごとに2カード行われているが、早慶戦に限っては単独開催で、春季は5月最終週か6月第1週の土日、秋季は10月最終週か11月第1週の、春秋それぞれのシーズンの最終戦ということに決まっている。

早慶戦が特例として「最終週の単独カード」になったのは1932(昭和7)年秋のシーズンから。その後いったん元に戻るも1935(昭和10)年秋に復活し、今日まで変わることなく続いている。

この特例が認められるきっかけは1929(昭和4)年11月3日付の東京日日新聞(現在の毎日新聞)に載った橋戸頑鉄(本名・信)の一文だった。橋戸は早慶戦を提案して実現させ、自ら第1回早慶戦にも出場した早稲田の主将だ。その橋戸が書いた文章は次のようなものである。

「今秋のリーグ戦前半は試合に活気が充満し、打者もよく打ち、接戦また接戦。これは面白くなると喜んでいたが、早慶戦を峠として一変。その後見ごたえのあるべき慶明、慶立、明立戦など気の乗らぬことおびただしかった。秋のリーグ戦は早慶戦にさらわれた感がある。ことのここに至る理由はいうまでもなく、早慶戦を中途にやるからである。何とかしてこの2チームがリーグ戦の最後に対戦するような相談はできないものだろうか。リーグ戦の興味を最後まで持ち越すように、特別扱いにしてもらいたい」

他校からすれば何とも虫のいい、勝手で無理な提案というものだろう。しかし、当時、早慶戦の人気は絶大で1930(昭和5)年に入場券の抽選制を実施したところ、応募数が23万枚にも達したほど。東京六大学人気を支えていたのは間違いなく早慶戦だった。それだけに橋戸の提案は必ずしも無理難題というわけではなかったのである。その証拠に他校もその提案をすんなり受け入れたのだから。

しかしその後、早慶の特権ともいえるこの日程がリーグを揺るがす問題になったことがある。1947(昭和22)年秋、この時は終戦直後の混乱期で主力選手が一気に抜けた早稲田が低迷し、史上初めての最下位に転落した。ちなみに優勝したのは慶應だった。

東京六大学リーグの日程に関する規定では前シーズンの優勝校と最下位校が次のシーズンの開幕戦で対戦することに決まっている。つまり、この規定に従うのであれば、1948(昭和23)年春のシーズンは早慶戦が開幕戦ということになるわけだが、それでも試合日程を決める理事会は従来通り早慶戦を最終週に行うことを決定した。

すると、明治が理事会に対して、「六大学野球では、前シーズン優勝校と最下位校が次のシーズン劈頭に試合するという連盟の内規があるにもかかわらず、早慶戦を依然として最後に組み合わせたのは理事会の専横である」との声明書を出し、規定通りの日程にするべきだと主張した。

結局、6校のマネージャーと応援団長で協議を続けた結果、日程の変更はしないことになり、早慶戦を単独で最終週に行う伝統はいまも続いている。

なお、長い歴史の中で早稲田が最下位になったのは後にも先にもこの時だけ。また、その逆のケース、早稲田が優勝し慶應が最下位になったことも一度もない。そのため幸いなことに同様の問題は起きていない。

さらに「最終週単独カード」以外にも早慶戦だけに認められた特別なルールがある。それは「ベンチの固定」だ。

東京六大学リーグでは1回戦が1塁側ベンチであれば、2回戦は3塁側と試合ごとに交代することになっているが、早慶戦のみ、つねに早稲田が1塁側、慶應が3塁側と決まっている。リーグ戦が始まったころは早慶戦であっても他のカード同様、試合ごとにベンチを入れ替えていたというから、ある時を境にこうした慣習が生まれたのだろう。

では、そのきっかけは何かというと1933(昭和8)年の「リンゴ事件」を挙げる人が多い。問題の試合では早稲田が1塁側、慶應が3塁側だった。慶應の3塁手、水原茂が審判に再三抗議したことに腹を立てた早稲田のファンがリンゴを投げつけたことで大問題になったことがあった。そして、この事件以後、早稲田は1塁側、慶應は3塁側に固定され、それが定着したのだという。ただし、正式な記録はなく、あくまでも推測の域を出ないが、こうした「伝説」がいくつもあるのも長い歴史を誇る東京六大学ならではといえるだろう。

【つづく】