「白い巨塔」財前五郎は主治医だったのか 患者と病院のすれ違い

病院に行き、手術を受けることになる。入院することになる。あるいは通院することになる。いずれの場合でも、患者の側は目の前の「先生」を「主治医」だと考えてしまいがちだ。

この先生が、私のことをずっと看てくれるはず――しかしことはそう簡単ではない。臨床医である里見清一氏は、新著『「人生百年」という不幸』の中で、主治医にまつわる患者側と病院側の微妙なすれ違いについて述べている。両者の意識の差が往々にしてトラブルのタネともなる。このすれ違いを知ると、たびたび映像化されてきた名作『白い巨塔』(山崎豊子)の見方も変わるかもしれない。以下、『「人生百年」という不幸』から抜粋、引用してみよう(一部、著者の了解のもと表現を改めた)

***

主治医とは何か

最近の大病院の多くでは、外来と病棟で担当医が分かれている。後者は多くの場合卒後3~5年目の若手で、新卒の初期研修医を「指導」しながら入院患者を診療する。専門的なことが若い「担当医たち」の手に余れば、年かさの専門医に「コンサルト」する。

その年かさの専門医(指導医)は、外来で患者を診て、必要なら患者を入院させるが、コンサルトに応じる以外、病棟で患者を直接診たりはしない。ただ退院して外来通院となればまた「主治医」として診療する。患者再入院の際には、最初と違う若手が担当医になることが多い。若い先生たちは数多くの症例にあたることが必要で、同じ患者を繰り返し診るより、違う病気の違う患者を担当する方が「勉強になる」。

では患者の「主治医」は誰か。建前上は外来担当の医者なのだが、時として話がこじれる。ある癌の患者さんが初診し、すぐに入院となった。抗癌剤投与を行い退院したが、次の予約外来の前に具合が悪くなり、緊急で再入院した。間の悪いことに連休中で、「担当医」が決まらない。その日その日の当直が順々に処置にあたったが、状態は徐々に悪化した。

こうなると患者も家族も、不満が募る。毎日毎夜違う医者が出てきて、違う説明をする(病状は変化するからやむを得ない)。先の見通しは立たない。出てくる奴らがみんな「私は今日の担当で」と、逃げとしか思えない台詞を口にする。病棟ナースは不穏な空気を察して、外来で診た「主治医」に連絡を取ってみるが、「俺じゃないよ。1回診たきりで、入院して以降の経過は知らない」。日に日に病状が悪化し、家族はついに、「この病院には、主治医の先生は、いないのですか!」と爆発した。

以上は実話だが、これを読んで、患者さんと家族に同情したあなたは、極めて日本的なメンタリティの持ち主である。そもそも入院患者に「主治医」なるものがあるのは、日本独特の制度であり、ある意味これが日本における医者の前時代的労働環境の根源なのである。

私は、自分の外来患者が入院したら当然のように自分が担当し、休日にも回診をし、急変したら夜中でも出て行く。それが「主治医」の務めだと思っているが、こんなのは時代錯誤的思考に囚われた旧い人間の行動パターンで、病院にとっては時間外労働が増える元凶、また医療者の「働き方改革」の障害なのだ。

かの東京医大裏口入学事件の後、同大が女子学生の入学を制限した、いやそんなことは他の私立医大もみんなやっている、という騒動があった。それに対して、男性女性問わず、医師が働きやすいよう環境を整備することが重要であるという「正論」が一応の結論になった。しかし誰がどう考えても、私みたいなやり方では、出産や育児、もしくは介護、というような状況を抱えている人が医師として働くには無理がある。

どういうのが「良い環境」か。医療ジャーナリストの市川衛さんが、ドイツで循環器医として勤務しておられる岡本真希先生という方にインタビューした記事がネットにあった。ドイツでは医師の45%が女性だが、働き方は男性も女性も同じだそうだ。

ドイツでは理想論ではなく「みんなで妥協する」ことで解決しようとするらしい。たとえば予定されていた手術の開始時刻が遅れて、16時(医師の終業時間)までに終わらなそうなら、緊急でなければ翌日以降に延期になる。医療職といってもあくまで「仕事」と割り切って分担している感じがあり、入院すると担当の医師が毎日違う人に替わるのはよくあることで、手術についても、病棟や外来での担当医と、実際に手技を行う医師は異なることが少なくない。時には、手術の内容を説明した医師から「私は明日から休暇なので、執刀は別の人にお願いしておきますね」と言われることまである。

面白いのは、岡本先生ご自身が、「患者側の立場になったらどちらで治療を受けたいか」と聞かれ、「だんぜん日本です」と断言されていることである。先生は「日本にいたころは、命に関わる手術に臨むのだから、患者さんは医師との信頼関係を結んだうえで信頼して身をゆだねる。だからこそ医師も、忙しい中に無理をしてでも手術をねじ込む、という意識があったように思います」とおっしゃっている。

岡本先生は「日本の医師が今のままの働き方を続けていたら、安全な医療を提供することが難しくなるだろう」と指摘する一方、「根本のメンタリティが違うので、ドイツのような働き方を導入することは難しい」とコメントされている。ドイツの「みんなで妥協する」の「みんな」には、患者も含まれているのだ。

ここで先ほどの「主治医はいないのか」と爆発した家族の話に戻る。そもそも連休中に出てくる「主治医」なんてものがなくても、その日その日の担当が自分の業務を正しくこなし、かつ、引き継ぎをきちんとしていれば、患者や家族から文句を言われる筋合いはないのである。悪くなるのは病気のせいで、もしくは病院の態勢が整わない連休中に具合が悪くなった不運なのだ。

日本人はそれで納得できるだろうか。かつて私の患者さんに、ある大学職員の方がいた(医学部のではない)。初期治療の後、一旦その大学の医学部付属病院に転院されたが、すぐに戻ってこられた。「大学病院では、担当医がコロコロ変わって、継続して診てくれない」というのが理由であった。私はその方が亡くなるまで10年余り診療を続けた。その間、誤診や処置の遅れ含めいろんなことがあったが、ご本人からもご家族からも非常に感謝された。

政府が長期の政策を遂行するに当たっては、有権者は一時的な副作用や外的要素による紆余曲折を耐え忍ばねばならないことがある。医者も同じである。長い経過中には当然、見通しの誤りや結果的な不成功がつきまとう。「主治医」でなくしてどうやってそれを乗り越えていけるのか、旧世代の私には分からない。

その「主治医」との信頼関係に代わるのは、今のところうんざりするような同意書その他の文書の山である。「医者が働きやすい環境」の実現のためには、日本人のメンタリティを切り替える必要がある。私には、それは不可能のように思える。

財前五郎は主治医だったのか

『白い巨塔』(山崎豊子、新潮文庫)で物語の軸となる、主人公・財前五郎が患者の遺族に訴えられる裁判の元が、まさにこの「主治医」メンタリティである。

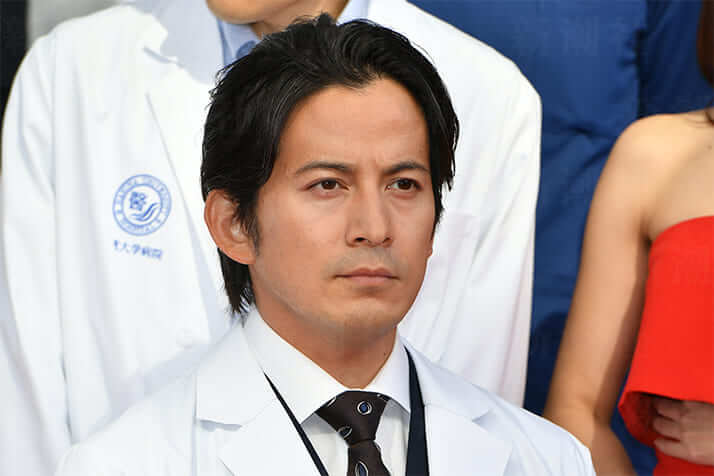

ネタバレになるが、どうせ皆さんご存じだろうし、唐沢寿明と江口洋介のフジテレビドラマ(もう16年も前だが)や昨年、テレビ朝日でリメイクされた岡田准一主演のドラマの印象も強烈だろうから、ストーリーの概略を記す。有能だが傲慢な外科医財前は患者の癌を見事に取り除いたが、細かいミスがもとで死なせてしまい、遺族に訴えられる。財前は執刀医でありながら術後に患者を一回も診ず、下の医局員に丸投げで、財前の親友である良心的な内科医里見脩二の助言や警告にも全く耳を貸さなかった。

さて、患者の遺族が財前を訴えた最大の動機は、「執刀医でありながら術後患者を診もせず、病態の悪化に対して何もしなかった」ということである。では財前が回診に来ていたら患者の死は防げたか、というと、そうでもない。原作でもドラマ版でも、患者の死はその時点の医学では防ぎようのない不可抗力だった。

財前からすると、そもそも訴えられる理由が分からない。確かに執刀はしたが、それは浪速大学第一外科という担当チームの中で最も手術手技に優れていたからやったまでである。術後のケアも、「チーム」として放っておいた訳ではなく、ちゃんと柳原という担当医がいた。それを若いだの頼りないだのと言うのは、患者側のわがままである。加えて、財前は患者を診ずに遊んでいた訳ではなく、海外学会の準備をしていた。これは教授の大切な仕事である。

だから、患者側が勝手に執刀医の財前を「主治医」と思い込み、その職務を放棄したと主張しているだけなのだ。それに同調する里見も、きわめて日本的なメンタリティを持っている。執刀医だから主治医で、主治医はどんな用事があっても(夜中でも休日でも)、患者の病状悪化に際し自分で対応せねばならない、なんて、欧米では「なんのこっちゃ」である。そもそも「主治医」なんて存在しないのだ。その場その場で対応している人間がちゃんといて、それがベストを尽くし、悪化の原因は現在の医療水準を超えている。何の問題も生じようがない。

前述の通り、そういう「患者の全人生を抱える」タイプの主治医というのは、現実問題として日本でも減少しつつある。これが消滅してしまうと『白い巨塔』のストーリーは成立しない。

聞くところによると、厚生労働省は、大病院に入院した場合、そこで治療に当たる医師を「主治医」と呼ばないようにしたいそうだ。「主治医」とは、地域のかかりつけの開業医などがその役割を担うもので、大病院(今の言葉だと「急性期病院」)の担当医は、その患者がたまたま大きな病気をした時だけ治療を行う職人みたいなもので、治療が終わったら地域の「主治医」に戻すのである。

こういう意識は、急性期病院で働く医者の中にも出てきていて、とにかく患者は「死なない」ことを前提に医療が行われる、というのは、私は何度か指摘したことがある。だがしかし、やはり医療の花形は「急性期」であり、内科医も外科医も、そういう職場に行きたがるのだが、感覚として目指すのは「その分野の熟練工」である。私は、内科医や外科医を志す者は、患者の最期まで面倒をみる覚悟をもつべきだと考えていたが、この発想は完全に時代遅れらしい。

***

里見氏によれば、現実に末期患者死亡の際に担当医が夜中に出てくるなどという「無駄なことはしないように」といった通知をする大病院も出てきているという。

人間の医師は分業制のうえ、「働き方改革」の影響で、最初から最期までみるなんてことはなくなり、すべてを把握しているのは医療用のAIだけ、なんて時代も遠からず訪れるのではないか。それはきわめて能率的であり、数字に表れる治療成績もよくなるであろう。ただしそれが医者にとっても患者にとっても幸福な時代となるかは別である。