「通信交渉」と「青い目の人形」――渋沢栄一が目指した日米親善

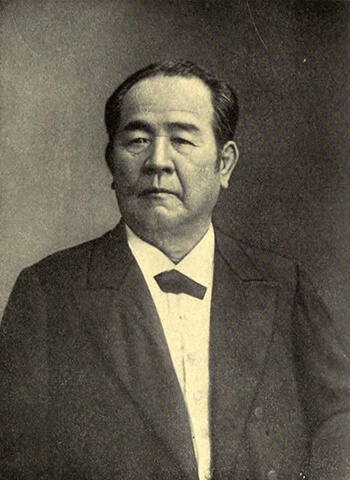

新たな1万円札の顔となる渋沢栄一。新紙幣発行は5年も先のことなので、大騒ぎするには、まだ早すぎるかもしれないが、その業績を振り返るのに早いも遅いもない。むしろ今の時代こそ知っておくべき人物と言っていいだろう。

渋沢栄一といえば、よく言われるのが「日本資本主義の父」という異名だ。最近では「ベンチャーのさきがけ」などと評されることもあるが、事実、彼が立ち上げにかかわった企業は500ともいわれ、金融、流通、鉱工業からエネルギー、農林水産業、教育まで、おおよそ“産業”と名のつくもので、彼のかかわっていない分野を見つけ出すのは難しい。しかも三井、三菱、住友といった自らの「財閥」を形成するのではなく、個々の起業を支援して、私財形成からは距離を置いていたというのだから、なるほど紙幣の顔になるというのも頷けるのである。

が、この数々の業績、現代の感覚で捉えれば、本来、政府の仕事だろう、といったものが多々ある。もちろん個別の企業を支えるのは役所の仕事ではないが、社会のインフラを担う事業や、後に国立大学となる学校の設立になってくると、起業支援とか社会貢献の次元を超越しているし、時には国家の命運を賭けた重要な外交交渉の現場にも出向いている。そんな渋沢について、晩年の“ある仕事”を『通信の世紀――情報技術と国家戦略の一五〇年史』(新潮選書)から読み解いていこう。

第1次大戦後、日本は“戦利品”としてドイツが保有の線を獲得

1900年代初頭、日露戦争に勝利して、日本は国際社会での存在感を急速に高めつつあった。だが、そこは極東の小国、国家の威信を世界中に知らしめるのは、まだまだ容易ならざることであった。

いまでこそインターネットや電話を使って、いつでも、どこでも、誰でも世界に情報発信することができるが、100年前の日本はどうだったのだろう。もちろん、当時の通信手段は、きわめて限られたものであった。なにしろ欧米との通信の出入り口はわずかに〈長崎-上海〉、〈長崎-ウラジオストク〉、〈東京~小笠原-グアム〉の3回線のみで、しかも、その回線はすぐにパンクしてしまう。さらには東京~小笠原の回線を除けば、その運営は海外の通信企業によるもので、利用料も政府や企業(個人ではとても利用できる額ではなかった)に重くのしかかっていた。

そんな中、第1次大戦後、日本は“戦利品”として、ドイツが保有していた〈ヤップ島-上海〉線を辛くも獲得(息詰まる幣原喜重郎vs米国務次官の交渉のドキュメントは『通信の世紀』に詳しい)。さらには大戦中には船橋海軍無線電信所(千葉)が完成し、これを逓信省が民間用に一部借用して、ハワイ経由で〈船橋-サンフランシスコ〉間の無線通信が始まった。さらには逓信省主導で、磐城無線電信局も開設された(1921年、福島)。

とはいえ、この時代の無線技術はまだまだ安定して利用するには難があり、1919年の時点で海底ケーブルを利用した通信が88%に対し、無線は12%に留まっていた。

しかも、国際的地位が高まるにつれ、通信量は急速に増加。特に日米間通信についていえば、1913年に6万1403通だった有料電報数が、6年後の1919年には28万363通へ、5倍近くに増えている。少々の増設では追いつかない状況にあった。結果として、本来、電気のスピードで着くはずの電信が、1週間もかかる状況となっていた。もはや支障を来すというレベルの話ではない。そのために1919年のパリ講和会議や1921年のワシントン会議では、欧米列強との間で不利な交渉が強いられた。――(日本だけが全権代表団と本国との通信に4日も要した上、暗号も解読されていたというエピソードも)

81歳の渋沢、日米間ケーブルの実現にむけアメリカへ

このような状況を一日でも早く打開するため、1919年8月、渋沢栄一は動き始めた。逓信次官を退任した内田嘉吉(後に台湾総督、貴族院議員)や古川コンツェルンの中島久万吉らとともに日米電信株式会社設立許可申請書を政府に申請したのである。渋沢は1895年、電話事業を民営で行うため、日本電話会社の設立を目指したこともあり、通信事業には並々ならぬ関心を示していた。

さらに1921年には、ワシントン会議開催を機に、渋沢は実業家を率いて訪米し、日米間ケーブルの実現にむけ、現地での活動にも取り掛かった。この時、渋沢、81歳である。

しかし、結論から言えば一連の活動は徒労に終わってしまった。日米両国政府とも外国企業の自国ケーブル陸揚げに難色を示した上、資金面での問題もあり、日米間ケーブルの増設は実現しなかったのだ。

が、これで引き下がる渋沢ではなかった。すなわち「有線が無理ならば無線で――」。今度は民間による無線通信会社設立を目指したのである。安定利用には程遠かった無線通信だが、それでもないよりはマシである。しかも設備費用は、ケーブルの敷設がない分、有線よりずっと格安である。そして、こちらは首尾よく設立に漕ぎ着けたのである。

1923年、時の加藤友三郎政権は渋沢の申請を認め、1925年に日本無線電信株式会社が発足。政府からは無線設備の現物出資を受けることもできた。ちなみにこれを認めた加藤友三郎は日露戦争時に連合艦隊の参謀長、ワシントン会議では日本全権代表を務めた、「通信」には人一倍苦労した人物であった。

「青い目の人形」と日米直通回線

時は大正から昭和へと移り変わりの頃。世界に目を向ければそれはまさに世界恐慌前夜のことである。政治経済に限らず、各国ではさまざまな歪みが露呈し始め、アメリカでも日本の急速な伸長を警戒して、排日運動が高まっていた。1924年には「排日移民法」が成立した。渋沢を日米の通信回線開設に衝き動かした背景には、こうした動きもあっただろう。関係改善の第一歩は、まずは対話である。

だが、日本無線電信株式会社が設立された時、すでに渋沢は85歳になっていた。平均寿命が50歳を切る時代に80歳を超えること自体、奇跡だが、なお精力的に活動つづけられた渋沢のモチベーションこそ国際親善だったはずである。1916年には関係改善を図る日米関係委員会の常務委員となり、1926年には各国との相互理解を深める日本太平洋問題調査会にも評議員会長として関わっている。そして、こうした晩年の活動の掉尾を飾ったのが、「青い目の人形」だ。

青い目の人形――というと、いにしえの童謡を思う人も多いだろうが、歌の方は1921年に野口雨情が作詞したもので、ここで取り上げるのは、歌のあとに起こった出来事だ。

1927年、日米関係の悪化を懸念したアメリカの親日宣教師シドニー・ギューリックが、親善を目的に、約1万2千体の青い目の人形を日本に送り、日本津々浦々の学校に届けられた。この引き受け手となったのが渋沢である。渋沢は日本国際児童親善会という組織を立ち上げ、アメリカに向けては約50体の市松人形が送られた。「次の世代を担う子供たちなら」――そんな気持ちでこの社会事業に取り組んだのであろう。

1927年3月3日、ひな祭りの日に東京の日本青年館で行われた親善人形歓迎会で、渋沢は、「人形を通して築かれた両国の子供たちの友情は、将来にわたって育てられるでしょう」と挨拶し、人形の交換が日米関係改善のきっかけとなることを願った。この人形を受け取った日米の子供たちがきっと次の世界を切り拓いてくれる、そう思ったのだろう。だが、渋沢がその世界を見ることはなかった。

1931年11月11日、渋沢栄一死去、享年91。

この年の1月には、渋沢が晩年の力を注いで設立した日本無線電信株式会社が小山送信所(現栃木県小山市)と福岡受信所(現埼玉県ふじみ野市)を開局。より安定的な短波回線でサンフランシスコとの直通回線が結ばれることとなったが、もはや時代の流れを止めることはできなかった。渋沢の死の2カ月前に満州事変が勃発。1941年の日米開戦に至るまでの約10年間、渋沢が思いを託した直通回線はどんなメッセージを運んだのだろうか――その多くが最晩年の一時期を「通信」に懸けた偉人が望んだものでなかったのはたしかである。