空海が「仏像曼荼羅」に込めた「美」と「思い」:特別展「国宝 東寺」

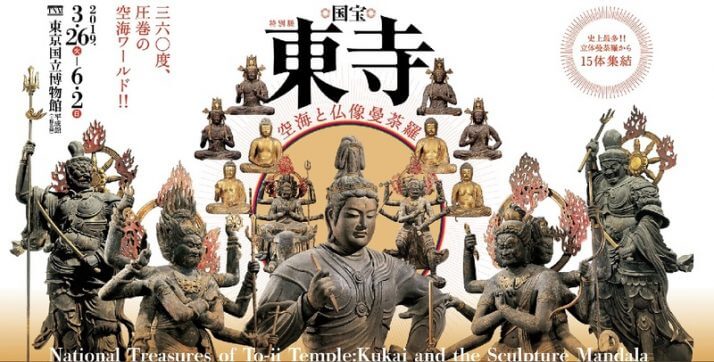

現在、上野の東京国立博物館(東博)平成館で、特別展「国宝 東寺 空海と仏像曼荼羅」が開催中だ(6月2日まで)。京都・東寺に伝わる彫刻絵画、書跡、工芸など密教美術の精華が一堂に会している。

中でも圧巻なのは、東寺講堂の仏像曼荼羅21体のうち国宝11体、重要文化財4体が集結したことだ。しかもそれらのほとんどが講堂と同じ配置で陳列され、弘法大師空海(774~835年)の構想をほぼ忠実に再現している。

空海はなぜ、この「仏像曼荼羅」を遺したのか。なぜ美術でなければならなかったのか。その理由を探った。

東京にやって来た仏像たち

東京方面から東海道新幹線に乗ると、京都駅に近づくにつれ、左手に五重塔が見えてくる。この五重塔が建つ場所が、東寺だ。

東寺は、桓武天皇による平安遷都(794年)とほぼ同時期に、平安京の正門である羅城門を入って東側に建立された。建立年は、寺伝では796年とされる。

「ここはいわゆる官寺で、奈良の寺院と同様に、いろいろな宗派のお坊さんが住んでいました」(東博学芸企画部企画課特別展室長の丸山士郎さん)

ところが823年、時の嵯峨天皇は東寺を空海に下賜し、空海は、自らが唐から請来した真言密教の根本道場として運営にあたることになる。

「空海に下賜されるまでの東寺の中心は金堂で、本尊は薬師如来です。空海は、金堂はそのままにして尊重しつつ、さまざまな造営を始めます。その中心となったのが講堂で、空海はここに21体の密教尊像を安置したわけです」

講堂には幅約24メートル、奥行き約7メートルの須弥壇があり、この上に21体の仏像が置かれている。

その中央には、密教の根本仏である大日如来、向かって右に金剛波羅蜜多菩薩、左に不動明王が配されている(いずれも今回は未出展で、会場では写真で掲出)。

そして中央の大日如来には左奥から時計回りに不空成就、阿閦(あしゅく)、宝生、阿弥陀の各如来が(いずれも重文)、右の金剛波羅蜜多菩薩には金剛業、金剛薩埵(こんごうさった)、金剛宝、金剛法の各菩薩が(いずれも国宝)、不動明王には大威徳、金剛夜叉、降三世(ごうざんぜ)、軍荼利(ぐんだり)の各明王(いずれも国宝)がそれぞれ取り囲み、5体で1つのグループを形成している。

この3グループを外から守るように立つのが6体の天部の像で、このうち増長天、持国天、帝釈天(いずれも国宝)が東寺から東博に来ているのだ。

この15体のうち、重文の如来4体は1486年の土一揆によって焼失して1834年までに再建されたものだが、これら以外は、約1200年前の空海の時代の様式を今に伝えている。

なお、“仏像界のイケメン”として名高い帝釈天像は今回、仏像曼荼羅の配置から外れて展示されているが、これは観覧者の自由な写真撮影を可能にするためだという。

迫力ある明王や四天王

中国(唐)から日本へ、大系的な密教を持ち込んだのは空海である。その密教は、

「仏教がインドで、ヒンズー教などの勢力に押され気味になったときに、それを回復するためにインドの神々を取り入れて生まれたもの」(前出・丸山特別展室長)

なのだという。だから、

「特に明王は密教以前にはなかったものですから、その分もっとも密教らしい雰囲気をわれわれに伝えてくれています。インドの神をまねて、顔や手がたくさんありますし、インドの宗教に対抗する必要上、降三世明王がインドの神を踏んでいたり、大威徳明王がインドの死神を象徴する牛に座っていたりするのです」(同)

中でも丸山室長の一番のおすすめは、持国天像と増長天像だ。そもそも四天王像は奈良時代以降さまざまに造立されてきたものだが、丸山室長は、それまで培われた日本の表現と、中国から伝わってきた表現とが合わさってピークに達し、結果として「日本一怖い四天王像」だと言う。

「持国天は口を開けた凄まじい顔とスポーツマンのように筋肉質で精悍な体をしています。増長天は口を閉じていますが、歯をむき出しにし、顔を左側に90曲げるという、動きを感じさせる大胆で迫力のある作品となっています」(同)

3次元の曼荼羅

ではなぜ、これらの仏像が前記のような形で東寺講堂に配列されなければならなかったのか。この問いを解く鍵が、今回の展示の副題にある「曼荼羅」である。

曼荼羅とは密教の経典に基き、さまざまな仏尊を配置し描き出した図像のことで、いわば密教の世界観を可視化したもの、ということができる。

その種類は大きく分けて4つあるが、中でも重要かつ一般的なのは「大曼荼羅」という、具体的に仏の姿を描いた絵図だ。今回も、空海が唐から請来した曼荼羅図の様式をもっともよく残す「甲本」や、江戸時代に描かれて、当時の重要な法会である「後七日御修法」で今も使われる「元禄本」が展示される。

そして東寺の仏像群は、4種類の中の1つ「羯磨(かつま)曼荼羅」と呼ばれるものとなる。大曼荼羅が2次元ならば、羯磨曼荼羅=仏像曼荼羅は3次元でより具体的に密教の世界を表現したものなのである。

空海は、「即身成仏」――人間はこの身このままですぐに仏になれる――という教義が中心の密教を日本で伝道するにあたり、こうした絵や彫刻にこだわった。その理由について、唐から帰国後に朝廷に対して提出した「御請来目録」(伝教大師最澄が筆写したものが今回展示)に、以下のように記述している。

「密蔵深玄にして翰墨に載せ難し。さらに図画を仮て悟らざるに開示す」

密教は奥深く玄妙な教えなので、文章で表現することは難しい。そこで絵などを使って悟っていない人に教え示す――そのために空海は、大曼荼羅や羯磨曼荼羅を数多く用意したのである。

「確かに密教と言われても、われわれは何のことだかわかりません。が、絵を観たり、講堂で森の木のように整然と並んでいる仏像に触れると、なんとなく秘密っぽいあやしげな雰囲気に包まれるように感じると思います」(丸山室長)

空海は、言葉だけではなく造形物を使って、当時新来の仏教宗派だった密教を広めようとした。そのための絵画や仏像は、美術品単独のものとしても非常に美しく、後の日本仏教美術への影響も大きいものだった。

だが今回の展示は東寺講堂の配置にこだわったことで、丸山室長は「空海が伝えたかった密教の雰囲気を味わっていただければ」と言う。

空海の思いをぜひ、東博で感じてみたい。