100年ぶりの大ブーム! 講談人気に火をつけた、神田松之丞の脳内再現力

長年低迷が続いている伝統話芸の講談界に、新風をもたらした男がいる。神田松之丞(かんだまつのじょう)、34歳。芸歴10年、まだ真打昇進前の二ツ目だが、独演会はチケット販売と同時に即完売、ラジオのレギュラー番組を持ち、テレビではナレーターに抜擢されるほど。彼の登場によって講談そのものも活況を呈しており、最も講談が盛んだった明治末期以来、100年ぶりのブーム到来と注目されている。

実際に彼の講談を聴こうと東京都中央区の「お江戸日本橋亭」を訪ねると、開演前から長蛇の列ができていた。若い女性から高齢の男性まで、客層は幅が広い。すごい人気なんですねと、常連らしき男性に話しかけると、こう教えてくれた。「松之丞の講談はとにかく面白い。一度聴いたら、誰でもハマる。聴かなきゃ損だ」。老若男女、誰でもハマってしまう神田松之丞の魅力とは何なのか。

込み入った話でも分かりやすく

松之丞が高座に上がると、いきなり「マクラ」(本編前の小噺)で会場は爆笑の渦に。自虐ネタも交えて、客をまったく飽きさせない。この日は大岡越前守(おおおかえちぜんのかみ)をして「八つ裂きにしてあまりある」と言わしめた大悪党、畔倉重四郎(あぜくらじゅうしろう)の登場する連続物の政談が本編で、込み入った話であるにもかかわらず、驚くほどすっとストーリーが頭の中に入ってくる。落語に比べ、講談は難しいという印象があるが、彼の高座ではそれをまったく感じさせない。むしろ落語の笑い以上に感情を揺さぶり、かつ観客の脳内で登場人物たちを立体的に浮かび上がらせ、想像力をかき立てるのだ。

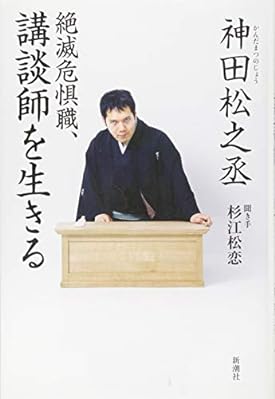

松之丞の初めての著書となる『絶滅危惧職、講談師を生きる』では、自身の講談についてこう語っている。「(読んでいる話の)説明を入れるだけじゃなくて、後を振り返り振り返り、野暮にならない程度で補足を入れたりとか、ここはたぶん混乱するだろうからちょっと丁寧に言おうとか、そういう配慮をして、お客さんが『松之丞が今言っていることは全部わかっている』という状態になることを目指すんです」。確かに彼が読む講談にはほどよく説明や補足が入り、難しい言葉は分かりやすい表現に置き換えられている。しかし、あの物語の再現力は、それだけが理由ではない。

熱演で立体化するストーリー

講談の高座には「釈台(しゃくだい)」と呼ばれる小机が置かれ、演者は「張り扇(はりおうぎ)」という専用の道具でそれを叩いて調子を取りつつ、物語を読んでいく。講談なら当たり前の手法だが、松之丞の張り扇の響かせ方、その強弱をつけたリズム、張り扇そのものを小道具として使う演出は実に巧みだ。時に彼は釈台に突っ伏し、時に膝立ちで張り扇を刀を模して振り上げる。本人は途中から汗びっしょりだ。

再び、松之丞の発言を引用する。「僕は学校寄席で小学校低学年の前でやることもあるんですが、(中略)張り扇は『1回打ったら〈、〉、2回打ったら〈。〉だと思ってください』。(中略)あとは『みんな想像してくださいね』って言って、刀を抜く仕草をして、目線の動きでその長さをやって見せる。それがだんだ長くなっていって『あーっ』と驚くと子供たちが笑う、みたいにしてね。つまり想像させるわけです。小学1、2年ですらそれが出来るんですから、大人に関しては想像の芸というのは許容範囲内でしょう」(同書)。聴覚と視覚への刺激、そこに演者の熱気も加わって、観客の想像力がかき立てられる。一度聴いたら、ハマる訳だ。

100年ぶりの大ブームと言っても、講談界はまだまだ安泰ではない。演者の数が、落語が全国で約800人いるのに対し、講談はその10分の1、80人しかいないからだ。存続が危ぶまれる状態の続く「絶滅危惧職」が100年後も存在できるかどうか、この若い講談師にかかっているのかもしれない。