「減反政策」「コロナ禍」「農家の廃業」だけじゃない…令和のコメ騒動を引き起こしたもうひとつの「決定的な理由」

随意契約による備蓄米の販売開始から1か月あまり。小泉進次郎農林水産大臣は、就任直後から国が所有していた「備蓄米」の放出を続けている。平時100万トンあるコメは、現在残り約10万トンだ。過去に類を見ない備蓄米の大量放出。その背景や影響を生産地目線で取材すると、現場からの切実な声が聞こえてきた。

そこで今回から3回にわたり、昨今起きている「令和のコメ騒動」について、「コメ不足の要因」、「倉庫会社の悲鳴」「生産地と消費地との温度差」という視点から、生産地の流通に詳しい元記者や農家たちの声を紹介していきたい。

【写真を見る】インバウンド? 減反? 街からコメが消えた真相を追跡

インバウンドの影響はごく僅か

江藤拓・前農水相から小泉農水相に代わって以降、随意契約による備蓄米が大量に放出され、スーパーの開店前から長蛇の列をなす多くの消費者の姿が頻繁に報じられてきた。

そもそも、このコメ不足の原因はなんだったのか。

SNSや一部報道でよく聞かれたのが「インバウンドの影響」だ。コロナが明け、外国人観光客が日本に戻ってきた時期、また「大阪万博」の開催とも重なったためか、「日本国内のコメ不足は外国人観光客の急増が原因だ」「外国人が日本のコメを食いつぶしている」といった言説が流れた。

しかし、コメ生産地の流通に詳しい現地の元記者は否定する。

「確かにインバウンドの増加に伴い、外国人観光客によるコメの需要は年々増えてはいるが、消費される量としてはたかが知れている。『コメ不足の主因』と言えるほどの消費量ではない」

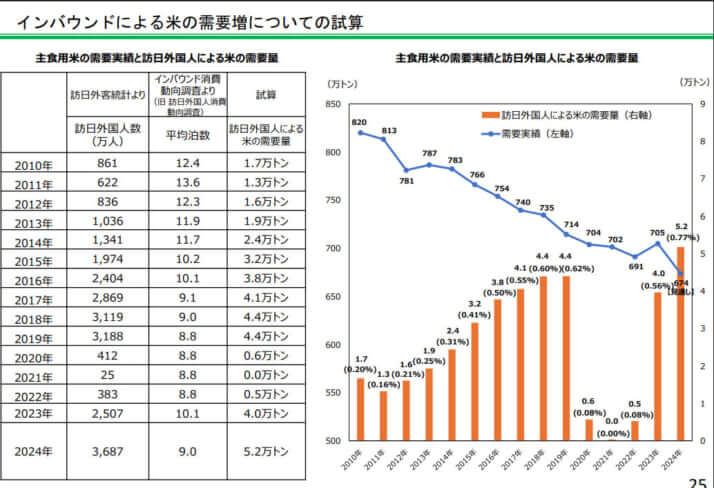

実際、農林水産省の資料を見ると、インバウンドの消費量の割合は年々上昇してはいるものの、日本国内の需要量と比べると、2024年でわずか0.77%だ。2025年はさらに外国人観光客の数は増えると予測されるが、たとえ前年の倍に増えたとしても、日本のコメ不足の原因になるほどの影響はないといっていい。

減反政策

現在、コメ不足の根本的かつ最大の原因だといわれているのが、「減反政策」だ。

日本では、主食であるコメの「安定的な供給」は、戦後の人口増加や経済の成長に欠かせない課題だった。その間、肥料や農業用機械の導入など「農業の技術革新」が進んだことで、期待通り生産量は安定した。しかしその一方、日本人の食生活の西洋化に伴い、コメの消費量は減少。欧米からパンやパスタ、ピザといった小麦を使用した料理が入ってくると、コメの消費量は瞬く間に落ちていった。

こうしてコメが余ると、当然値段が下がる。それを回避するために始まったのが「減反政策」だ。コメの過剰生産を抑えて価格の下落を防ぐ政策として、1971年から2017年までの間、日本は約50年にわたって生産調整をおこなってきた。

2018年、この減反政策は“名目上は”廃止にはなったものの、国は麦や大豆、飼料用米を生産する農家への「転作助成金」として年間3000億円前後を計上。水田の約4割を減反するなど実質的な生産調整が続き、結果的にコメの生産量はむしろ右肩下がりになっていった。減反政策の廃止が“名目上”と言われる所以はここにある。

こうした状況に対して、前出の元記者は、「国がコメの生産量を把握できなくなってから、減反政策の意味がなくなった」と指摘する。

「しっかり生産量が把握できていれば、需給のバランスもコントロールできたはず。が、情報管理をしないまま、闇雲に減反政策を惰性のように続けてしまった結果、コメ不足に繋がったのだと思う」

[1/3ページ]