「3食を家で食べる夫」と度重なる引っ越しに追われた日々 「君は、小説さえ書いてればいい」と言われ結婚した“妻の誤算”

作家・吉村昭の書斎を移築した「三鷹市吉村昭書斎」(東京都)で開催中の企画展示「吉村昭と津村節子のふたり旅」(~2025年7月21日)は、波乱に満ちた夫婦の歩みを追体験できる場となっている。

「君は、小説さえ書いていればいい」という夫の言葉を胸に結婚した妻・津村節子。しかし、実際には執筆に専念することなどできなかった――三度の食事の準備や度重なる引っ越しは、津村にとって大きな負担となった。

時には吉村が犬の飯を客に出すという珍事がもとで大きな夫婦げんかが起きたことも。もっともその決着もまたいかにも作家ならではというものになったのだが――。

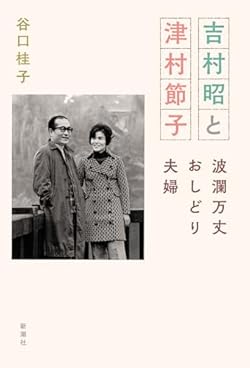

希代の作家夫婦の軌跡を追った『吉村昭と津村節子 波瀾万丈おしどり夫婦』(谷口桂子著)から、小説家らしい三鷹での暮らしぶりとともに夫婦の知られざる日常に迫る。

***

三食を家で食べる夫と作る妻

日本の四季を愛で、伝統行事やしきたりにこだわった吉村は、食事も和食を好んだのではないかというイメージがある。ところが意外なことに、ステーキやタンシチュー、レバーやいくら、キャビアといった洋食や高カロリーのものが好物だった。

「くいしんぼう亭主」というタイトルで津村が記している。

〈そんな男を亭主に持ったために、私はのべつまくなし、食事のことに追われている。かれは朝食が終ると、昼は何を喰おうかなァ、と言う。昼食が終ると、晩めしは何がいいかなァ、と言う。夕食がすむと、明日の朝は何が喰いたいのかなァ、と言うのである。〉(『風花の街から』毎日新聞社)

編集者らと外で会食した吉村は、帰宅すると、「今夜の献立は何だった?」と必ずきいた。それが好物のものだと、一食損をしたような気分になったらしい。

〈亭主は丈夫で留守がよい、と言うが、わが夫は毎日家にいて、三度三度の食事と晩酌を楽しみにしているので、手のかかることこの上ない。〉(「別冊文藝春秋」昭和51年9月号)

なんのためにお手伝いがいるのだと言いながら、吉村が望んでいたのは愛妻の手料理だった。

「君は、小説さえ書いていればいいのだ」と言われて結婚した津村にとっては、これほどの誤算はなかったかもしれない。

津村の側で、想定外だったことは他にもある。たび重なる引越しもその一つだ。

池袋の二間のアパートから、練馬の間借りに移ったのは、さい果ての旅から戻った翌年の1955年(昭和30年)だった。行商に失敗し、家賃が払えなくなったからだ。

さらに練馬の家賃5000円も払えなくなり、同じ年に小田急線で多摩川に近い狛江(こまえ)の家賃3000円の一間のアパートに引越した。台所も手洗いも共同で、津村は畑の間を流れる川で洗濯をしていた。

その2年後には渋谷区幡ヶ谷のアパートに転居し、平均すると10カ月に1度の割合で引越しをしたことになる。

元来放浪癖のある吉村は、見知らぬ土地を旅するような引越しが大好きだった。

一方の津村にしてみれば、ようやくその町の生活に根を下ろし、商店にも馴染み、かかりつけ医もでき、隣近所とのつき合いが始まった頃にまた引越しとなる。敷金や礼金は無駄になり、引越し費用もかかり、転居に伴うあれこれの手続きも、もちろん津村がするしかない。

たびたびの転居に、津村はくたびれ果ててしまった。アパート暮らしをしている限り、吉村の転居癖は収まらない。小さくてもいいから自分の家を持ちたいと願うようになった。

念願の持ち家

1959年(昭和34年)に、津村の『華燭(かしょく)』が映画化されて、原作料30万円が入った。「週刊新潮」に吉村が書いた『密会』も映画になり、原作料が20万円だった。郵便貯金が27万円あった。

当時の小学校教員の初任給が8400円だから、かなりまとまった金額だろう。

津村はその機会を逃さなかった。司(長男)を妹に預け、毎日不動産屋の車に乗って土地を探しまわった。西武線の東伏見に分譲地を見つけ、50坪を坪1万円で買って家を建てた。

ようやく定住の地を得たと思ったが、10年後に、そこに環状道路建設の話が持ち上がった。またしても津村は不動産屋の車で土地を探した。

〈その土地は井の頭公園に隣接していて、まだ引揚げ住宅のような会社の社宅が建っていたが、吉祥寺の駅からの近さと、自然を残す広大な林に囲まれているのが気に入って、私はここ以外にない、と独断で決めた。〉(『ふたり旅』岩波書店)

津村はその場で2区画購入すると言った。150坪で坪18万円だった。

これは吉村にとって想定外だったが、女房の土地勘はいいと、のちに編集者に語っていた。

終の棲家となった家にはいつも人が集まった。

大学時代の友人や同人雑誌時代の仲間、そして担当編集者。類は友を呼ぶのか食べることと飲むことが好きな同類が多かった。

狩猟が趣味の友人から、ウサギとタヌキを持参するという連絡があり、急遽「ウサギとタヌキを食べる会」が開かれた。編集者から渡り蟹を持って行くという電話で、「渡り蟹を食べる会」も催された。

吉村家では、終戦記念日と関東大震災の震災記念日には、すいとんを食べる習慣があった。二人が結婚して以来続いている年中行事で、そのすいとんを食べたいと友人が訪ねてくることもあった。

「犬も喰えなかった話」

来客をめぐって夫婦で諍(いさか)いになったことがある。中学生になった司が覚えているのは、犬の飯をめぐるケンカだ。

「編集者が家に来て、酒を飲んでいたとき、締めのお茶漬けを父が犬用のご飯で出しちゃったんです。それを知った母が、お客さんに犬のご飯を出したのかと。母は父を問い詰めました」

その日、津村は書き下ろしの原稿を抱えていたが、吉村が客を招くと言い出した。日曜なのでお手伝いの定休日だった。津村は料理を作ってもてなしたが、前夜は徹夜に近かったため2階で転寝(うたたね)をした。

その間に、吉村が犬用の飯でお茶漬けをふるまってしまったのだ。津村が責めると、吉村は癇癪を起した。津村が「犬も喰えなかった話」というタイトルで随筆に書いている。

〈夫は癇癪を起して丼を投げ出し、二階へ上ってしまった。私はむやみに気が高ぶって、泣き出したら止らなくなってしまった。冷静になれば実にくだらないことなのだが、人に、家庭的なことは駄目だと思われたくない虚勢と、仕事の面では夫にかなわないという劣等感に加えて、女はハンディがあるという被害意識がからんでいたのであろう。〉(『風花の街から』毎日新聞社)

司が続けて語る。

「食い下がった母に、お前、随分偉くなったな、と父は言いました。母にしてみれば、お客さんに申し訳ない気持ちがまずあって、吉村家で犬の飯を出したというのはプライドが許さなかったのでしょう。お客さんに、あれは犬の飯だったと言うと言い出したんです。そしたら父が怒りました。みんなうまいと言ってたのに、なんでそんなことを言う必要があるのかと。どうせ酔っ払いだから、犬の飯だろうがなんだろうが、わかりゃしないんです。そのときは父の言い分が正しいと思いました」

翌日になって吉村は、犬の飯を食べさせたのを愉快に思ったのか、自分から客人に電話をかけて犬の飯だったことを告げている。

このときだけでなく、吉村は津村の仕事の都合をきかずに客を招くことがあった。

〈思い立ったら待ったなしの男である。〉(同)と、津村が吉村の気性を代弁している。