【懐かしの昭和時代】レコード大賞歌唱賞を受賞した大物シャンソン歌手が、「つけまつ毛を食べた」驚きの理由

今、「昭和歌謡」がSNSなどを通じて若い世代から人気を集めている。シャンソンやジャズなど当時のレトロな曲調や、共感できるシンプルな歌詞に若者たちが引かれているらしい。

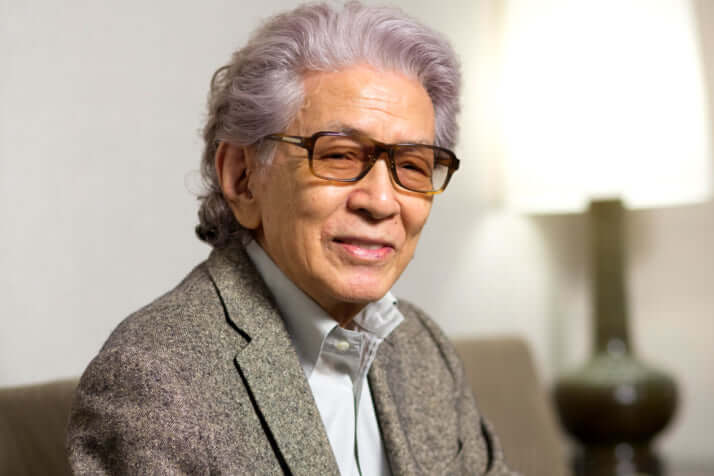

自身も昭和歌謡の歌詞を手がけてきた作家・五木寛之さんは、1950年代から60年代は日本の音楽の黄金時代だったと振り返る。全国にライブハウスがあり、シャンソンやジャズ、ハワイアンなど生で歌を聴かせる店が数多く点在していたという。

当時、「夜明けのうた」「希望」で日本レコード大賞歌唱賞を受賞したシャンソン歌手・岸洋子さん(1935~92年)は、五木さんの記憶の中で、ひときわスケールの大きい歌手である一方、少しおっちょこちょいでチャーミングな一面を見せることもあったという。五木さんの著書『忘れ得ぬ人 忘れ得ぬ言葉』(新潮選書)から一部抜粋して・紹介する。

***

スケールの大きな天才歌手

作家として自立する以前に、私はいろんな仕事を転々として暮らした。

20代の終りの頃、ある音楽制作会社で働いていた頃の思い出である。

1950年代から60年代にかけて、この国には音楽の黄金時代とでもいうべき季節があった。全国各地に歌のライブハウスがあり、さまざまな歌声が街に流れていたのである。

東京の銀座周辺だけでも、シャンソンの「銀巴里(ぎんパリ)」、ジャズの「テネシー」、若い世代の集る「銀座ACB(アシベ)」、ハワイアンなどの「不二家ミュージックサロン」、大人の雰囲気の「日航ミュージックサロン」、そのほかにも生で歌を聴かせる店が何軒もあったのだ

当時、シャンソン歌手と呼ばれていた歌い手の中で、岸洋子はひときわスケールの大きなシンガーだった。シャンソンだけでなく、カンツォーネやクラシックも歌いこなせる実力派だったのである。

「希望」などという歌は、いまでもふっと口をついて出てくることがある。山形の酒田の出身だと聞いたが、とにかく日本人ばなれのしたシンガーだった。

音楽における多様性の時代

ある日、私が所属していた音楽事務所で歌の歌詞に手を入れていると、岸さんが現れて隣りのテーブルで出前を注文した。ステージでは夢のように華やかな歌い手が、中華の出前をとって、八宝菜かなにかを食べはじめたので、びっくりした記憶がある。

私が横目で眺めていると、ふと箸(はし)で黒い小さなものをつまみあげて、首をかしげている風情。

「これ、なんだろう。フカヒレかな?」

と、独(ひと)りごちつつ、あっというまにパクリと口に入れてしまった。

私の見たところでは、それは彼女の大きなツケ睫(まつげ)である。それが外れて、皿に落ちたのだ。止めようもない一瞬のできごとだった。

後で彼女が強度の近視であることを知った。

とにかくスケールの大きな歌手だった。

その頃のことを考えると、いまは巷(ちまた)に歌がきこえない時代のように思われてならない。

一つのジャンルだけでなく、いろんな歌が生で聴けたのだ。ハワイアンあり、ジャズあり、シャンソン、ラテン音楽、うたごえ専門の店もあったし、タンゴ歌手、ジャズシンガーという歌い手さんもたくさんいた。

演歌、歌謡曲の歌い手さんはもちろん、民謡歌手もしばしばテレビに登場していた。いわば、音楽における多様性の時代だったとも言えるだろう。やがて次第にロックやフォークが主流を占めるようになっていく。

岸洋子はそんな時代のヒロインの一人だった。どこか大陸的なおおらかさと、音楽性の確かさがあいまって、シャンソンというジャンルを超えた国民歌手の雰囲気があった。

すぐれた歌い手を生み出すのも、時代というものの役割が大きい。

ダイバーシティーなどと言いながら、いまは当時の豊かな歌の世界を懐(なつか)しむばかりである。

岸 洋子

山形県生まれ。東京藝術大学大学院声楽専攻科修了。大学在学中、心臓神経症のためオペラ歌手を断念したが、エディット・ピアフに感動してシャンソンの世界へ。1959年、NHKのオーディションに合格し、61年、キングレコードと契約。「夜明けのうた」「希望」で日本レコード大賞歌唱賞受賞。

※本記事は、五木寛之『忘れ得ぬ人 忘れ得ぬ言葉』(新潮選書)を一部抜粋したものです。