【べらぼう】染谷将太演じる「喜多川歌麿」 最下層の過酷な半生はどこまでが史実なのか

謎の少年「唐丸」が歌麿だった

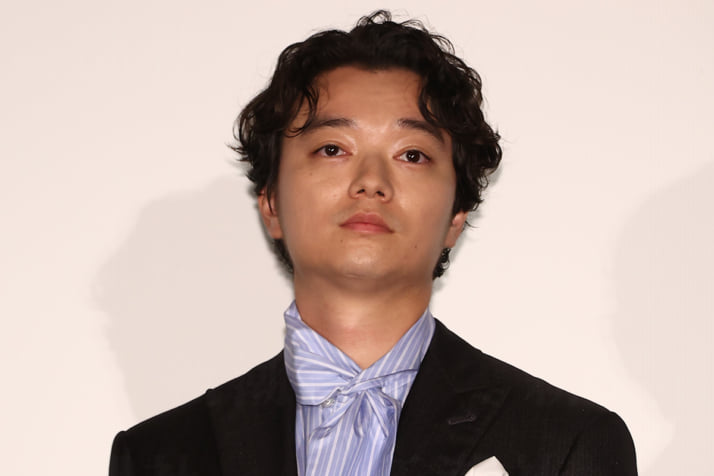

染谷将太が演じる喜多川歌麿がいよいよ登場した。NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』の第18回「歌麿よ、見徳(みるがとく)は一炊夢(いっすいのゆめ)」(5月11日放送)。

【写真をみる】“生肌”あらわで捨てられて…「何も着てない」衝撃シーンを演じた愛希れいか

『べらぼう』の初回放送の冒頭で、明和9年(1772)2月29日に起きた「明和の大火」の模様が描かれ、蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)が火事の現場から一人の少年を助けた。このとき記憶を失って、自分の名前もわからないという少年に、自分の幼名「唐丸」を名乗らせた蔦重。少年は画才を発揮し、蔦重は「おまえを当代一の絵師にする」と約束したが、邪魔が入って少年は姿を消していた。

結論を先に言えば、この唐丸が歌麿だった。第18回の冒頭で「豊章」という署名がある絵を見た蔦重は、唐丸の作品だと確信する。ただ、豊章なる人物を見に行くと別人だったのだが、じつは、いまは捨吉と名乗る唐丸が、豊章の下請けをしていた。

最初は蔦重に訪ねられても、蔦重を知らないふりをしていた捨吉だが、ふたたび訪ねてきた蔦重が、「俺はおまえがいなくなって悔やんだんだよ。いざとなりゃどこのだれだかわかんなくて、なんでもっとしつこく聞いとかなかったのかって」というと、これまでの半生について語りはじめた。まとめると、以下のような内容だった。

夜鷹の息子で男娼をしていた?

捨吉の母親は夜鷹、つまり屋外にむしろを敷いて客をとる最下層の街娼で、捨吉を妊娠したので下ろそうとしたが、結局、生まれてしまい、「なんで生まれてきたんだ、食ってくのもやっとなのに」といわれながら育った。7歳になると客に売られた。つまり、男娼をさせられた。だが、そんなとき、地面に妖怪の絵を描いている鳥山石燕(片岡鶴太郎)と出会う。

絵に夢中になった捨吉は、石燕から弟子にならないかと誘われ、行く気になったが、母親が許さない。「だれのおかげでここまで生きてきたと思ってんだよ! これからはあんたがあたいを食わす番だろ!」と怒鳴られたが、その後、しばらくして明和の大火が起きた。建物の下敷きになった母親は、息子の足を引っ張って道連れにしようとしたが、「殺される」と思った捨吉は必死に逃げた。

母親を殺してしまったことを後悔し、「生まれてきたのが間違いだった」と思うようになった捨吉だが、蔦重に拾われ、唐丸として出直したいと考える。だが、母親のヒモに見つかって、悪事に巻き込まれる。そこで一緒に死ぬつもりで、その男を川に突き落とし、自分も転落するが、自分だけ命が助かる――。こうしたことに罪の意識を覚え、自暴自棄になって男娼をしていた、ということだった。

捨吉は戸籍のような役割の「人別」をもっていなかったので、蔦重は引手茶屋の駿河屋に頼んで人別をもらった。かつて駿河屋を飛び出した勇助という男の人別を、捨吉が使えるようにしたのだ。こうして「勇助」になった捨吉に、蔦重は「歌麿」という画号を提案した。

[1/3ページ]