トランプの爆走を生んだ「歴史の変化」が見えない人びと 「ニセモノ」の解説に騙されないために、いまこそ「江藤淳」を読み直そう(與那覇潤)

三島自決の後、江藤淳が挑んだ「フォニイ論争」

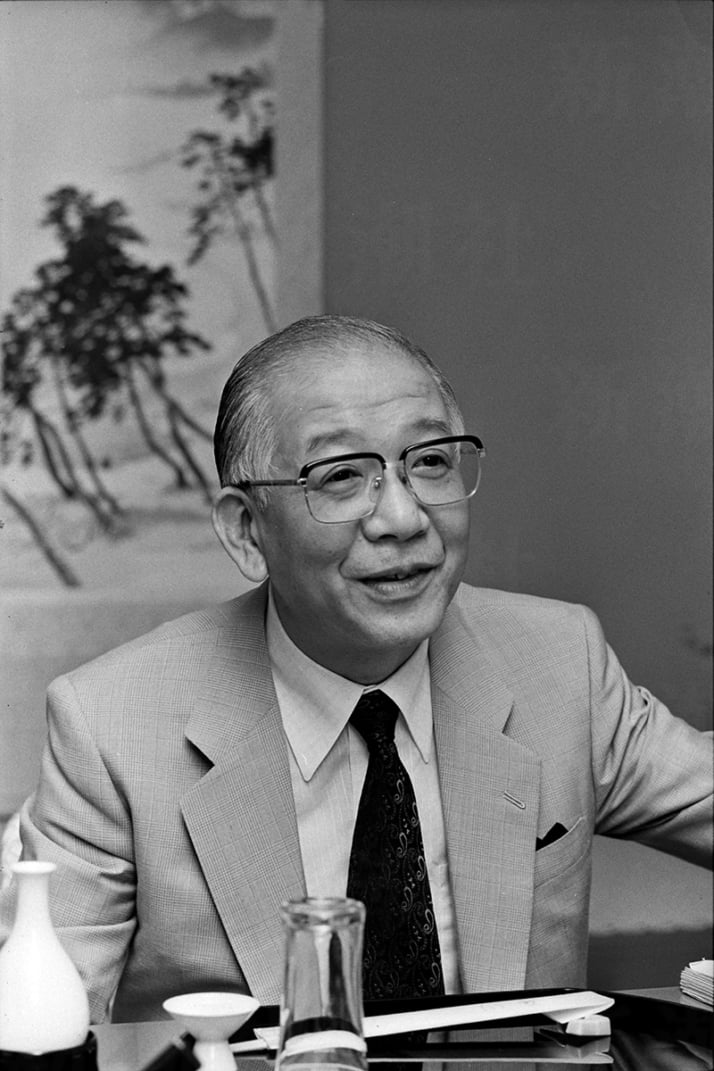

むしろニセモノの分析に取り組んだのは、文芸評論家の江藤淳だった。三島事件の約1年後の論考「リアリズムの源流」では、明治の作家の苦闘にそくして、どうすればホンモノの世界をありのままに文章にし、伝えられるのかを問うている。

言文一致体、つまり「ありのまま」を描く近代小説を日本で始めたとされるのは二葉亭四迷だが、実のところ彼の文章は、とてもナチュラルには読めない(夏目漱石が今日も広く読まれるのとは、対照的だ)。そうした二葉亭の挫折を、江藤はこう描く。

〈これではどうしようもない、と二葉亭は歯噛みし、小説を捨てて国士を志し、ついに〔ロシアの〕ペテルスブルグにまで行ったのである。つまり彼は、名づけられぬものに名前をあたえることを諦めて、名づけられぬものをそのまま動かすことを選び、「実行」におもむこうとした。〉(江藤淳『リアリズムの源流』河出書房新社、10頁)

「国士を志し」「『実行』におもむ」く、とは、あきらかに三島由紀夫を意識して書いている。現実をごまかさずそのままに捉え、かつ広く読者に読まれる文体。それが見い出せなくなったとき、人は言葉を捨てて、政治やテロルに走る、という趣旨だろう。

だがそうした問題意識はこのとき、文学者のあいだでも薄かった。いらいらした江藤は、1973年から、文芸時評で「フォニイ論争」と呼ばれる有名な騒ぎを起こす。

フォニイとは「一見もっともらしいが、うわべだけのニセモノ」くらいの意味の英単語だ。当時売れていた作家たちを、〈フォニー(PHONY)であるがゆえに持てはやされている〉(『東京新聞』73年12月11日夕刊)とまで貶したのだから、痛烈である。

フォニイな文章とはどんなもので、なぜそうしたニセモノがウケるのか。江藤が具体例として示すのは、加賀乙彦の自伝的な小説『帰らざる夏』だった。

加賀は陸軍幼年学校の主人公を、敗戦まで天皇をタテマエでなく「文字通りの神」だと信じていたものとして描き出すが、実際にはそうであったはずがない。しかし虚構のお約束としてはその方がキレイで、読者が感情移入しやすくなるから、ついそう書いてしまう。

〈天皇は神なりと信じこんでいたとするほうが、通りはいいですけれどもね。だがそれをフォニーという。このウソは文章に必ず反映している。〉(『東京新聞』1973年12月12日夕刊)

通りがいい、とは、いま風に言えば「バズりやすい」だろう。現実がどうであるかよりも、読者にとって「いかにも!」とウケやすいかを優先して、世界を描いてしまう。その積み重ねが、ニセモノの秩序を作ってゆく。

この発言は波紋を呼び、論争の中で、江藤はフォニイの反対語は「リアル」だ、と強調している。その指摘は、フェイクでリアルをごまかしてきたニセモノの10年が終わるいまこそ、ひどく突き刺さる。

ごまかしを終わらせる、たったひとつの方法

科学者の活躍でウイルスを封じ込める、国際社会が結束して悪辣なロシアを倒す、といったストーリーは「通りがいい」。とりわけパンデミックや戦争といった危機の中では、喉から手が出るほど「読みたい話」だ。だから念仏のようにそれだけ言っていれば、毎日テレビが出演させてくれて、SNSでも「バズる」。

しかしそれはリアルでなくフォニイだから、やがて事実に裏切られる。そうなっても現実から目を背け、ニセモノの世界観に日本人が固執することを、江藤は自国の弱点として憂慮した。

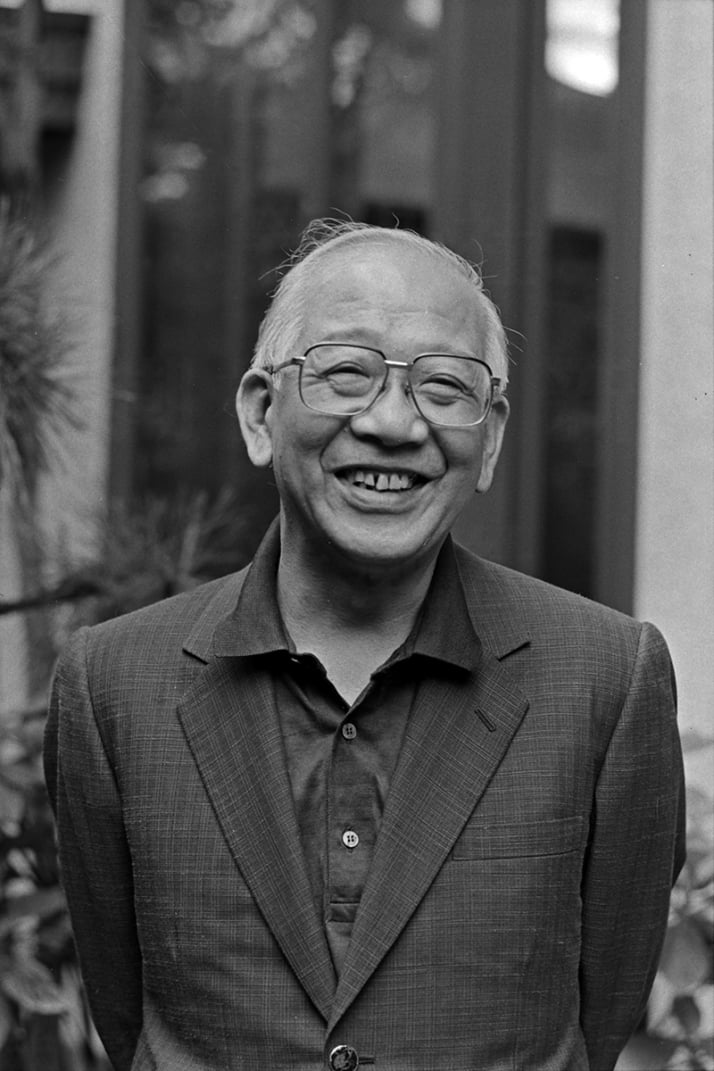

1980年代に江藤を批判してデビューする加藤典洋も、実際には同じ問題意識を引き継ぐ人だった。戦後50年に話題となった加藤の「敗戦後論」は、「押しつけ」に目を瞑ったままの護憲論も、戦争に敗れた現実を受け入れない改憲論も、どちらもフォニイな議論にすぎない、とする告発である。

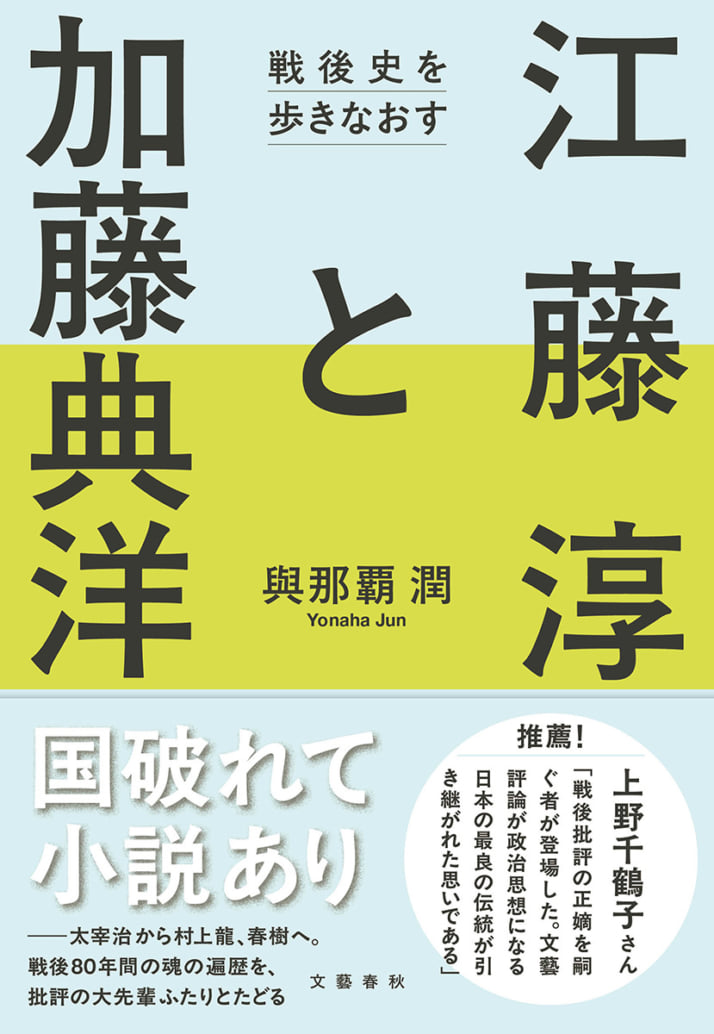

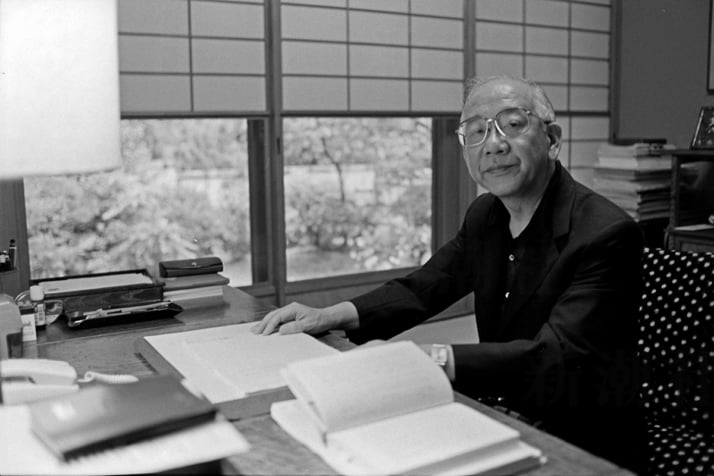

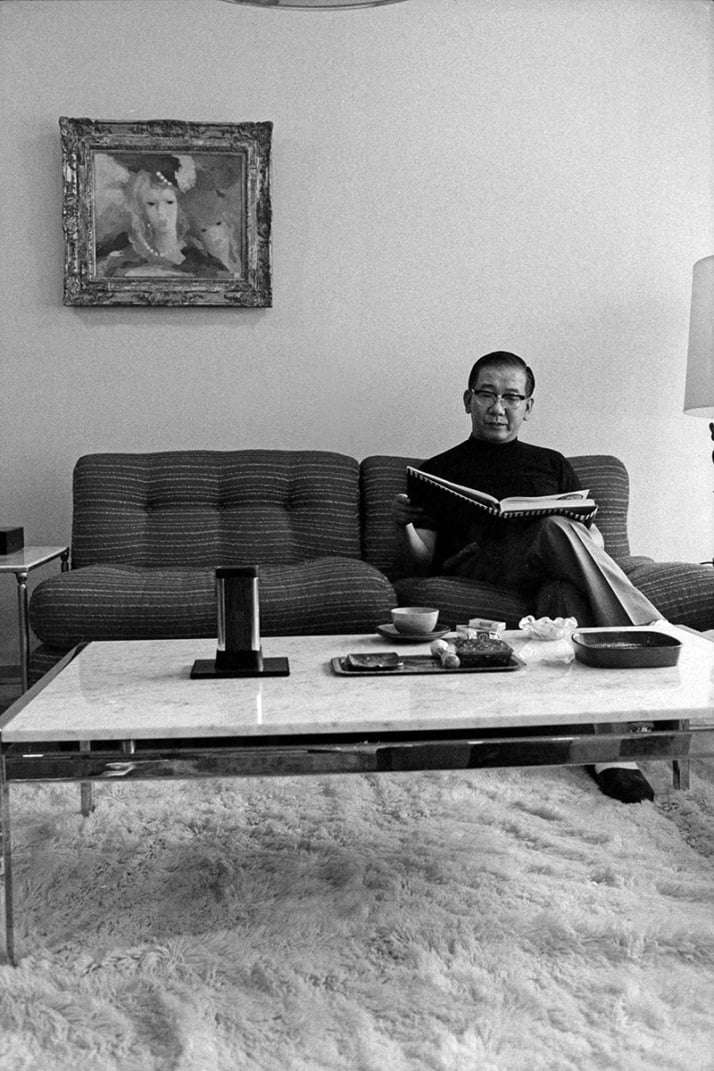

このふたりの文芸評論家の生きざまを通じて、1945年に始まった戦後日本の「リアル」を描く歴史書『江藤淳と加藤典洋 戦後史を歩きなおす』を、このたび刊行した。2016年の衝撃をごまかすことで続いてきた、「フォニイ」な10年間が終わるいまの時代に向けた、警世の書でもある。

だからふだん文学や歴史に興味がなくても、もし今日の世界に少しでも違和感を持ち、メディアでニセモノばかりを聞かされてきたように感じるなら、手に取ってみてほしい。政治への憤懣から「実行」におもむく人を、少しでも減らすためにこそ、読まれてほしい。

フォニイによるごまかしにいつか、終わりが来る日はあるのだろうか。文学者としての江藤の魂がこもった、次の一節に、いつの時代も変わらぬ答えが記されている。

〈最後にもう一度、“フォニイ”という言葉の意味を確認しておきたい。私はどの場合にも、ヴァン・ルーン〔米国の作家・歴史家〕の文例の、

《内に燃えさかる真の火を持たぬまま文を書き詩を作る人間は、……つねにフォニイであろう》

という意味において、“フォニイ”といったのである。〉(前掲『リアリズムの源流』291頁)