「辛過ぎるカレーを作り直すように要求する」はセーフ? アウト? 関連事業に予算49億円「カスハラ防止条例」の“問題点”とは

分かりにくい“カスハラ”

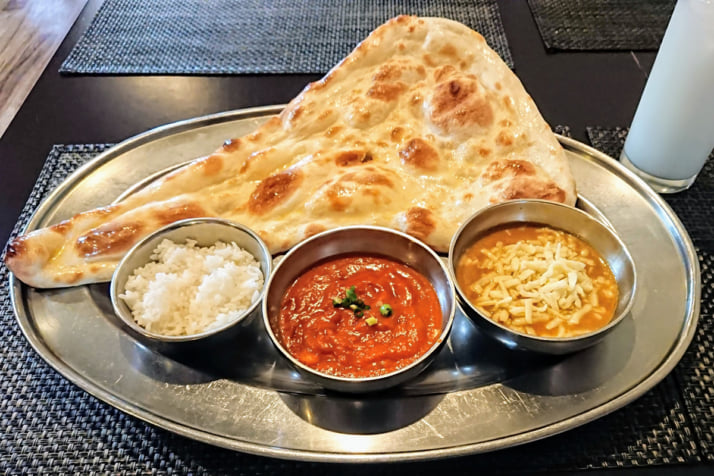

まずは、クイズ。飲食店に入って、カレーを注文した。ところがあまりに辛くて食べられないので、マイルドに作り直すよう要求した。しかし、「カレーは辛いのが当たり前」と店員が拒否。結局、30分ほど文句を言って金だけ払って店を出ることにした。これは、カスタマーハラスメント(以下カスハラ)にあたるかどうか。答えは、再度調理を要求するのはセーフにもアウトにもなる。長時間文句を言うのはアウトだ。

【写真】「辛過ぎるカレーを作り直すように要求する」はセーフ? アウト?

4月1日、東京都で「カスハラ防止条例」が施行された。他にも北海道や群馬県でも同日に防止条例が施行されており、カスハラ規制は、日本中に広まる勢いだ。でも、何が大丈夫で、どれがダメなのか、どうにも分かりにくい。

例えば、東京都が策定したガイドラインを見る。代表的なカスハラとして、店員に「物を投げつける」「殴打する」「足蹴にする」「土下座を要求する」などとある。これらは、そもそも暴行や強要にあたり、刑法に触れる行為だ。一方で、「全く欠陥がない商品を、新しい商品に交換するよう要求する」こともカスハラとある。だが、ガイドラインには顧客の正当なクレームは不当に制限されてはならないともある。冒頭の「辛過ぎるカレー」は、どちらなのだろうか。

現場の判断に依存

働き方改革総合研究所の新田龍氏によると、

「カスハラ防止条例の問題点は、“著しい迷惑行為”の解釈に曖昧さが残っていることです。顧客の権利である正当なクレームと、カスハラの線引きが困難であるため、現場の判断に依存せざるを得なくなるのです」

つまり店員(従業員)によってカスハラと判断されたりされなかったりするのだ。

東京都に聞いてみた。

「今回の条例制定にあたっては、令和5年10月から4回にわたって検討部会が開催され、何がカスハラにあたるのか議論されてきました。結果、グレーなケースがいろいろと出てきたため、罰則を付けるのは難しいということになりました」(産業労働局雇用就業部の担当者)

そんなわけで、東京都のカスハラ防止条例は、罰則なしのいわゆる「理念条例」である。その一方で、マニュアルを作った企業や団体には奨励金を出したり、カスハラ対策セミナーを積極的に開いてもらうのだという。

「その予算は令和7年度で49億円になります」(同)

ネットで「カスハラ」と検索すると、講師派遣やらセミナーなどがずらりと登場する。何やら新しいビジネスが始まったようだ。