脚本・倉本聰、主演・本木雅弘の話題作「海の沈黙」…モデルとなった「永仁の壺事件」を週刊新潮のスクープ記事で振り返る

懺悔告白の主とは

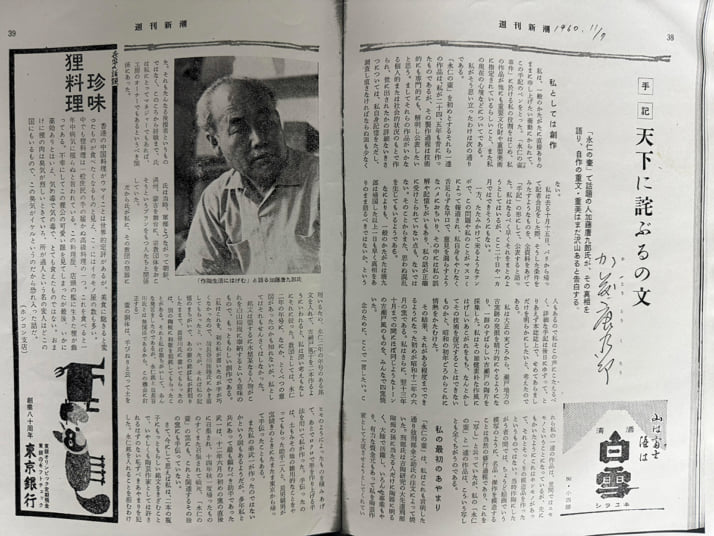

その人物とは、陶芸家で、陶磁史研究の第一人者、加藤唐九郎(1897~1985)だった。すでに世間では、彼こそが怪しいとの声も湧き上がっていた。先述の700片の古瀬戸「松留窯出土片」を“発掘”し、美術館に寄贈したのが、この男だったのだ。

そしてついにご本人が、週刊新潮誌上で「手記 天下に詫ぶるの文」と題する告白懺悔を掲載する(1960年11月7日号)。

〈私は、陶芸作家のはしくれとして、六十二歳の今、はじめて自分の犯したあやまちの大きさを身に沁みて感じている。(略)私は今後、多少でも公けの社会的な地位からすべて退き、もっぱら自己に沈潜しつつ新しい態度で作陶生活にはげむ他はないと思う。〉

と、“全面謝罪”である。しかしそもそも、いったい、なぜ、このような行為を犯したのだろうか。これまた、実に複雑で、ご本人自身にも整理がついていない様子が感じられるが、手記の主要部分を抜粋することで、内実を追ってみよう。

〈私は大正の末ごろから、瀬戸地方の古釜跡の発掘を精力的にやるようになり、一群のすばらしい古瀬戸の陶片を採集した。(略)なんとかしてその技術を復元することはできないものかと、昭和の初年ごろからこれに情熱をかたむけた。〉

その結果、“復元”=ニセモノを生産してしまった……と、思いたくなるが、そう単純なことではないらしい。

〈念のために、ここで一言したい。これら私の一連の作品は、世間ではニセモノということになっているが、(略)そっくりの模造品を作ったというものではない。(略)ちょうど絵画でいう模写のように、名品・傑作を模造することは当然の修行過程であり、これを「写し」と云っていたが、私の「永仁の壺」と一連の作品は、こういう写しとも全くちがうのである。〉

模造でも、写しでもない――では、何なのか? ここからの“告白”は、これまた複雑になるので、OB氏にまとめてもらおう。

「要するに加藤唐九郎には、マネージャーともスポンサーともいえるような事業家、O氏がついていたのです。ちょうど、映画『海の沈黙』でいうと、中井貴一が演じていたような男です。O氏は軍部とつながっており、満州で国威発揚の宗教団体をおこそうとしていました。その儀式で祭壇に飾る陶器を、加藤に依頼したのです。その際、なにやら団体に縁のあるらしい、“永仁二年”との銘文を入れろと指示されたとか」

その結果、〈いやしくも陶芸作家としては許されるはずのない恥ずべきあやまりを犯した。永仁銘を入れることを拒むわけには行かない状況にあったとしても、どこかに私自身の名前か、窯じるしを入れることはできたはずなのである。〉とは思ったが、結局、O氏に従ってしまったというのだ。

「しかし、昭和13年、日華事変が発生し、満州の宗教団体の計画は頓挫します。するとO氏は、昭和18年になって、ニセモノの永仁の壺をあらためて戦意高揚に役立てようと、愛知の郷土史家たちと組んで、発掘品と偽り、世に出したというのです」

では、そんなニセモノに、K技官は、なぜ魅せられたのか。

「例の『松留窯出土片』は、たしかに本物の陶片だったらしいのですが、『松留窯』は、加藤唐九郎が推定で付けた名称でした。そのイメージの延長線で永仁の壺を作ったので、まず陶片に魅せられたK技官は、そのまま、永仁の壺にも魅入られてしまったということのようです」

実は、このK技官も、このあと、週刊新潮誌上で、“告白懺悔”しているのである。

真相はいまだ謎

それは、週刊新潮1960年12月26日号、「壺にかわって告白する」と題する手記である。

昭和18年ころ、K技官は、700片の美しい陶片を見せられた。“発掘者”の加藤唐九郎は、松留窯からの出土だと説明した。

〈私は、瀬戸の山中に眠る陶片を思いやった。それだけで陶芸にたずさわるものは、言葉を必要としなかった。/それから「永仁の壺」にお目にかかる。なんと、あの七百個の陶片が出たカマドの産だというではないか。戦後、「永仁の壺」が海外に流れそうだと聞いたとき、私の心は急にせわしくなった。(略)あの壺に去られてしまうのが惜しかった。私は、すぐに文化財保護委員会に重要文化財の指定を与えてくれるように、書類を出した。〉

かくして、「永仁の壺」は、K技官の“誤認”、加藤唐九郎の“作為”であることが確定し、重要文化財指定は取り消し、K技官は引責辞任する。

以上は、あくまで事件が発覚した、1960年時点での週刊新潮の報道にもとづいた経過である。その後も、おびただしい数の関係者が、ちがう主旨の“告白”をしたかと思うと、今度は“沈黙”を通すなど、混乱がつづいた。事態は“変化”をつづけ、いまでも、すべての真実は、明らかになっていない。

映画「海の沈黙」の脚本を手がけた倉本聰さんは、ニッポン放送に勤務していた20代のころ、この事件を知り、「美とはなにか」を、ずっと考えてきたという。

〈同じことは料理などにも言えます。著名な評論家や格付け機関のお墨付けがあるから、美味しい、すばらしいと誰もが口をそろえる。そのことへの疑いがずっとありました。だって、僕がこれまで食べたものの中でいちばんうまかったものは学生時代に大衆食堂で食べたソースライスですよ。ソースを白いご飯にかけただけ。でもいまだに、あんなにうまいものはなかった、という思いがあります。〉(『海の沈黙 公式メモリアルブック』より)

倉本さんにとっては、永仁の壺も、ソースライスも、まったくの同格だったのである。

[2/2ページ]