増税への怒りが爆発して政府転覆も――私たちはなぜ税金を納めなければならないのか?

「増税クソメガネ」――あの手この手で増税を試みる岸田首相に対して、こんな品のないあだ名がつけられるほど、税金という問題は国民の心に火をつける。

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

実際、世界史を振り返れば、租税問題によって政府転覆、さらには国家転覆=革命にまで至った事例は少なくない。極端に言えば、税金こそが歴史を動かしてきたとも言えるだろう。

京都大学教授の諸富徹さんの著書『私たちはなぜ税金を納めるのか 租税の経済思想史』(新潮選書)には、税金問題が世界史においていかに重大な位置を占めてきたのかが解説されている。一部を再編集して紹介しよう。

***

国家にとっての「租税」とは

税金。皆さんはこの言葉から何を連想されるだろうか。

何を買うにつけ毎日のように支払っている消費税、毎月の給与から天引きされたり年度末に収支を申告したりして納めなければならない所得税、あるいは頭の痛い相続税など、いうまでもなく税金には様々な種類がある。

しかし、どんな税金であれ、現代の日本人にとって、それは「仕方なく応じるもの」「できるなら負担を減らしてほしいもの」「何に使われるのか知らないが、でもとにかく納めなければならないもの」といったイメージが強いのではないだろうか。「支払う」というよりも、むしろ「取られる」という受け身の感じ、古い言葉を使うなら「権力者による苛斂誅求(かれんちゅうきゅう)」のイメージである。

税や税金という言葉には、このように消極的・否定的・強制的なニュアンスがつきまとう。ところが、近代ヨーロッパの草創期に目を転じると、様子はすこし違ってくる。たしかに庶民の間には「取られる」という感覚はあった。たとえばイギリスでは17世紀から18世紀にかけて、消費税増税に対する国民の反発は根強かった。

しかし、税金を納めるという行為は、ある意味でもっと積極的・肯定的・自発的なものとして捉えられていたのである。とりわけ市民革命期がそうだった。国家は王のものではなく、市民によって担われるべきものだという認識が一般化してゆく時代にあって、ホッブズやロックといった思想家たちは懸命に「税」の問題を考えた。市民みずからがおたがいに税を負担し合わない限り、近代国家は立ち行かないからである。

「国」というものは「税」なしには生きていけない。しかしながら、国家は自ら税収を生み出すことができない。となると、外から調達しなければならない。つまり、権力によって個人の私有財産に介入し、強制的に課税し徴収せざるを得ない。当たり前といえば当たり前のことだが、これは租税を考えるうえで根本的な問題でもある。

実際、ここから近代の様々な歴史が織りなされてきた。国家による課税は往々にして市民社会の側での抵抗を生み、課税は困難に陥った。暴力や武力によって、強制的に税を徴収することもないわけではなかったが、少なくとも近代国家においてそれは長続きしない。結局、税金は市民社会の同意にもとづいて国家が徴収するほかない。国家がこれに反した場合、市民社会の側で反乱や反対運動が起き、極端な場合は政権転覆や、国家転覆=革命にまで至ってしまう。

市民革命や独立戦争の導火線となった租税問題

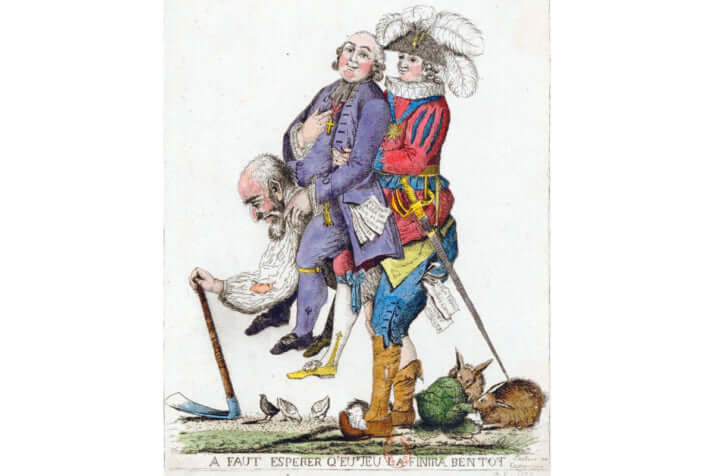

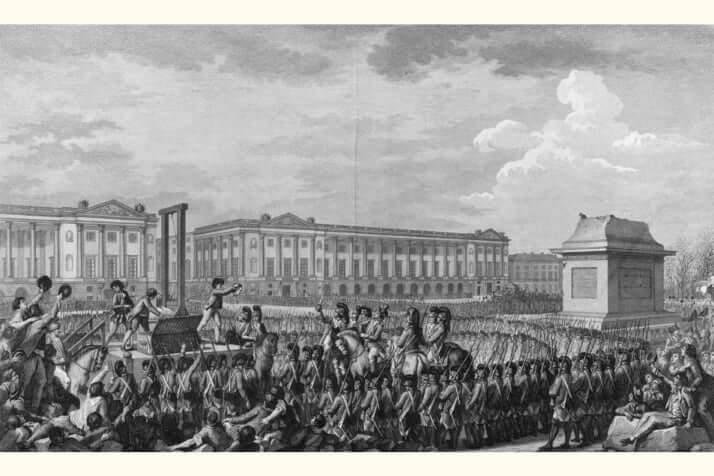

租税の問題は、私たちにもおなじみの歴史上の大変動とふかく係わっている。たとえば1789~99年のフランス革命。この革命は、戦費の膨張と王室による浪費で財政危機に陥ったルイ王朝が、堪えかねて三つの身分代表からなる「三部会」を招集し、課税に対する同意をえようとしたところ、第三身分の反乱が起きたことが契機となった。

あるいは、1775年に始まったアメリカ独立戦争。この戦争のきっかけとなったのは、その2年前のボストン茶会事件だった。そもそもこの茶会事件は、イギリス本国政府が植民地における茶の独占販売権を東インド会社に与えようとしたことに対するボストン市民の不満とともに、イギリスが北米大陸の植民地獲得をめぐってフランスと争った7年戦争の戦費を、アメリカ市民にも負担させるべく導入した茶税をはじめとする諸税への反発として始まったものである。

租税問題は市民革命や独立戦争の導火線となり、近代国家を成立させる触媒の役割を果たしたのである。さらに革命の結果として、市民社会は国家に対して自分たちの同意なしに課税しないという「租税協賛権」を認めさせたばかりか、それまでは王が課税を行いたいと考えたときに一方的かつ臨時的に議会を招集していたのに対し、恒久的かつ定期的な議会開催をも認めさせた。近代的な議会制度が成立するきっかけを提供したのもまた、租税問題だったのである。

このように、「租税」という視点から振り返ると、欧米の近代史のありようが従来とは違った姿で鮮明に浮かび上がってくる。それはまた、現代日本の社会のあり方にも直結しているとさえ言える。

※本記事は、諸富徹『私たちはなぜ税金を納めるのか 租税の経済思想史』(新潮選書)を再構成して作成したものです。