東日本大震災で亡くなった娘に会いに、来日したアメリカ人男性が日本で見たもの #知り続ける

時間がたったからこそ、浮かび上がってくるニュースがある。震災直後から東北を取材し続けるルポライター・三浦英之氏が初めて知ったこと。それは「東日本大震災での外国人犠牲者数を、誰も把握していない」ということだった。

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

彼らは日本でどのように暮らしていたのか。そして、彼らとともに時間を過ごした人々は、震災後、何を思い、どう生きてきたのか――。

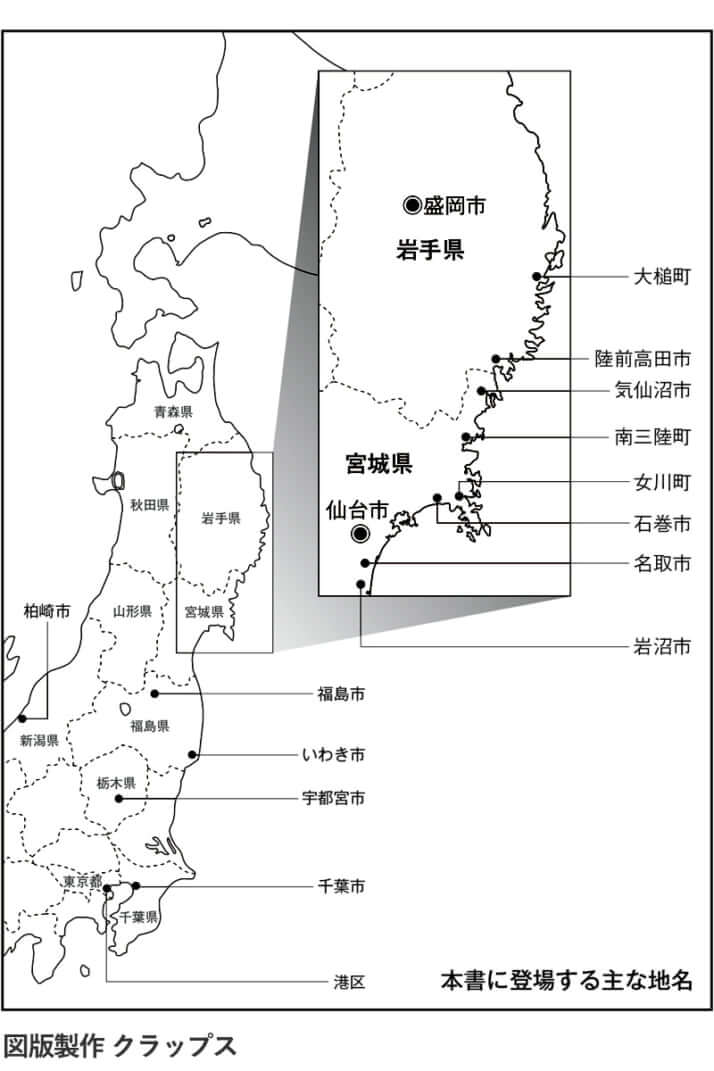

取材の軸となったのは、宮城県石巻市の小学校で英語教師として勤務していた際に被災し、24歳で命を落としたアメリカ人女性、テイラー・アンダーソンさんだ。

大使館から連絡を受け、来日した彼女の父・アンディーさんが見た震災後の日本の様子、そして、娘との“再会”を『涙にも国籍はあるのでしょうか 津波で亡くなった外国人をたどって』から一部抜粋・再編集してお届けする。 (以下、文中敬称略)

娘が待つ東北へ

2011年3月22日午後2時55分。

アメリカの首都ワシントンにあるダレス国際空港を飛び立った全日空1便は、定刻より約30分早く成田国際空港・第1ターミナル南ウイングに到着した。

天気は薄曇り、気温6度。

53歳のアメリカ人、アンディー・アンダーソンは、旅客機と空港施設をつなぐボーディングブリッジを渡り終えたところで駐日アメリカ大使館の領事らに迎えられ、歩きながら今後のスケジュールについて簡単なレクチャーを受けた。ターンテーブルから吐き出されてきた自分の荷物を拾い上げ、カートに乗せて税関を抜けると、到着ロビーでは日本の外国青年招致事業「JETプログラム」で外国語指導助手(ALT)のあっせんを行っている自治体国際化協会のスタッフ二人が、神妙な顔つきで待ち受けていた。一人は日本人で宮崎照也と名乗り、もう一人はジャマイカ人だと告げられた(筆者註・この記事の記述は宮崎の手記に基づいている)。

アンディーは空港内の銀行で財布の米ドルを日本円に換金すると、アメリカで待機している妻と連絡を取るために携帯電話をレンタルした。随行するアメリカ大使館員からは、まずは専用車で成田国際空港から約80キロ離れた羽田空港へと移動し、そこから国内便に乗って娘が待つ東北地方の空港に向かうと聞かされていた。

大震災の発生でガソリンが極度に不足しているからなのだろう、アンディーを乗せた専用車は交通量が極端に少ない首都圏の高速道路をひた走り、やがて海底トンネルを抜けて国内線が離着陸する羽田空港へと滑り込んだ。アメリカ大使館員の助けを借りて搭乗手続きを済ませると、自治体国際化協会の二人と共に山形行きの日本航空4559便に乗り込んだ。

日本を「我が家のよう」と感じていたテイラー

山形空港に到着すると、一行はワゴンタクシーに乗り換え、仙台市内のホテルへ向かった。ホテルは電気や水道こそ復旧しているものの、都市ガスがまだ通じていなかった。フロント前では災害復興に携わる医師や看護師、電力会社やガス会社の技術チームがチェックインの長い列を作っていた。

自分は今、ここで何をしているのだろう──。

アンディーは喧噪の中でふとそんな寂寥感にとらわれた。アメリカでは不動産企業を経営し、広大な森に囲まれた一軒家で暮らしている。すべてがミニチュアのように見える日本の地方都市のビジネスホテルのフロントは、彼の日常とはあまりにかけ離れたものだった。

これが娘の愛した「世界」なのか──。

娘の名はテイラー・アンダーソン。

第1子として生まれたテイラーは、幼少期からあまり手の掛からない子どもだった。夫婦は毎晩、娘が寝る前に熱心に絵本の読み聞かせをした。その影響も大きかったのだろう、テイラーは後に大学でブック・クラブを立ち上げるほど、読書が大好きな少女に育った。

テイラーにとっての転機は初等教育の時期に訪れた。彼女が通っていたミルウッド・スクール(幼稚園から中学2年生に相当)には日本に滞在した経験のある教師が勤務しており、そこで初めて日本語に接した彼女は、やがて日本のマンガやアニメに夢中になった。当時のお気に入りは「となりのトトロ」。教師の指導法がよほど優れていたのだろう、当時13人いた生徒のうち、後に2人が日本へと移住している。

進学したセント・キャサリンズ高校に日本語のクラスはなかったが、テイラーは独学で日本語の勉強を続けた。2004年にバージニア州にあるランドルフ・メーコン大学に合格すると、「日本に行きたい!」とすぐさま担当教官に自らの夢を打ち明けている。

彼女が初めて日本の地を踏んだのは2006年1月、大学が企画した約3週間の「東京の歴史」コースだった。テイラーはお寿司とあんこの美味しさに感激し、その感動を毎日日記にしたためていた。

帰国後は村上春樹の小説に没頭し、夏休みに入るとバージニア・コモンウェルス大学の日本語アカデミーで高校生たちに日本文化を学ぶ喜びを伝えた。そして大学を卒業すると他の仕事には一切応募することなく、2008年8月、日本の子どもたちに英語を教える外国語指導助手として宮城県石巻市に赴任したのだ。

再来日初日の8月4日、彼女はその喜びを次のように日記に書き記している。

〈日本に帰ってきた初日! 我が家に帰ってきたかのように嬉しく、ホッとしている〉

すべては順調に進んでいるはずだった。

それなのに、なぜ……。

消え去った美しい港町の風景

翌日の3月23日午前8時30分、アンディーはマイクロバスに乗って娘が勤務していた宮城県石巻市へと向かった。車中ではテイラーの親友で、やはり石巻市で外国語指導助手を務めていたという台湾系アメリカ人のキャサリン・シューが、娘についての思い出話を聞かせてくれた。

「テイラーはいつも明るくて、一緒に浴衣を着て何度も地元のお祭りに行ったの」

「彼女、笑い出したら、もう止まらないでしょ。日本が本当に大好きで、将来は日本とアメリカのために働きたいって言ってた……」

マイクロバスの車窓から見える仙台市中心部の風景からは、津波の影響をあまり感じることができなかった。だから、アンディーは娘の親友が話す思い出話に耳を傾けながらも、心のどこかで駐日アメリカ大使館からもたらされた情報は、あるいは何かの間違いなのではなかったかと疑わずにはいられなかった。

しかし、マイクロバスが宮城県沿岸部をかすめる国道45号に入った途端、周囲の風景が暗転した。空気が急に重たくなり、道路は見渡す限り砂や泥に覆われ、至る所で車がひっくり返っている。沿道のパチンコ店やファストフード店の入口はどれもガラスが打ち砕かれ、電信柱がなぎ倒されている。

路上に散乱する障害物に遮られ、マイクロバスはやがて前に進むことができなくなった。運転手は仕方なく多賀城方面から利府方面へと進路を変え、途中から宮城県が用意した緊急車両の通行証を使って通行規制中の三陸自動車道をゆっくりと進んだ。途中、関西や九州のナンバープレートを付けたパトカーや消防車が、赤色灯を回しながらマイクロバスを追い越していった。

石巻が近づいてくると、同乗していたキャサリンが泣きじゃくりながら言った。

「こんなの私が知っている石巻じゃない。あんなに美しい港町だったのに……」

三陸自動車道を石巻港インターチェンジで降りると、マイクロバスは泥の上を這うようにして石巻市の旧青果花き地方卸売市場へと滑り込んだ。震災後、地震の被害が軽微だったため、臨時の遺体安置所として使われている場所だった。

どうしてものぞくことができない棺

車内でしばらく待たされた後、一行は配布されたマスクを着けて仮設テントへと案内された。

テント前では石巻市教育委員会の職員が泥だらけの長靴姿で立ち尽くしていた。

「この度は、本当に、本当に、本当に、申し訳ございませんでした……」

90度に深く腰を折ったまま絶対に顔を上げようとしないその姿勢に、彼らが抱える絶望と、遺族からの苦情はどんなことがあっても受け付けないという意思のようなものが織り込まれていた。

警察官が遺体の番号を確認し、一行は市場の一番奥にある建物へと案内された。

「C93はこの右の一番手前の棺です」

C93……。

そう指示されたものの、アンディーには自らの目で娘の姿を確認する勇気がどうしても持てない。

しがみつくように娘の親友であるキャサリンに確認を求めた。

「先に入って、棺の中の人物が本当にテイラーかどうか、確認してきてくれないか?」

アンディーにそう告げられ、キャサリンは気がおかしくなりそうだった。

嫌よ、テイラーは私にとってもかけがえのない親友なのよ──。

そう泣き出したかったが、幼い頃から心理学者になることを夢見ていたキャサリンは、今は自分よりもまず、愛する娘を失った父親のことを優先すべきだと思い直した。

意を決したキャサリンが棺をのぞいて確認し、随行者である宮崎がそれに続いた。

全員が小さく頷いて戻ってきても、アンディーは現実を受け入れようとはしなかった。

「本当にテイラーなら、右手の小指が私のように少し曲がっているはずだ。どうか、それをもう一度確認してきてくれないか?」

父親の懇願を聞き入れ、警察官が棺の中の銀色のカバーをめくって確かめようとしたが、ドライアイスでカバーが凍結していて右手の指を確認することができなかった。

「顔だけの確認でも結構ですので……」

そう警察官に促されても、アンディーはまだ娘の無事を信じている、もう一人の自分を裏切ることができなかった。

こんな残酷なことが世の中にあるはずないじゃないか。憧れの日本の地に溶け込むようにして生きていた娘は、半年後の2011年8月にはアメリカに帰国予定だった。彼女には長く交際を続けていたボーイフレンドがいて、帰国後には彼からプロポーズを受けることになっていたんだ……。

あと一歩、いやあと半歩だけ足を前へと動かせば、あれほど会いたいと願っていた娘に会える。

でも、その半歩がどうしても、アンディーには踏み出せなかった。

※本記事は、三浦英之『涙にも国籍はあるのでしょうか 津波で亡くなった外国人をたどって』の一部を再編集して作成したものです。