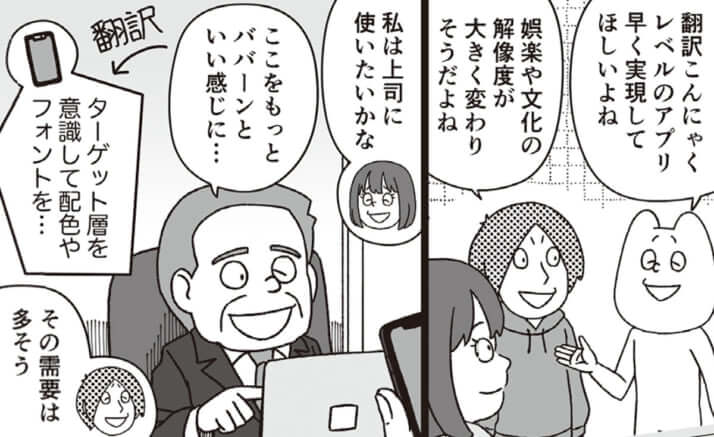

翻訳アプリの普及で外国語を学ぶ必要はなくなった? 一方、世間話や雑談に必要とされる「文脈依存的な知識」(古市憲寿)

全員に専属の翻訳家がつくような時代になった。それくらい自動翻訳の使い勝手がよくなっている。

たとえばスマートフォンでニューヨークタイムズのウェブサイトを見てみよう。当然ながら英語である。しかし今やボタン一つで日本語に翻訳される。iPhoneで一般的なSafariというブラウザなら、画面左下の「ぁあ」という箇所をタップして「日本語に翻訳」を選べばいい。精度は100%ではないが、十分に概要くらいは理解できる。Androidならクロームというブラウザで画面右上あたりをタップすると「翻訳」が出てくるはずだ(機種やバージョンによって操作方法は違う場合があります)。

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

英語のみならずドイツ語やフランス語等にも対応しているから、世界情勢をざっと把握したい時に便利だ。当然ながら、同じ出来事に対する論調は、国や言語、媒体によってまるで違う。日本のメディアがやりがちな「海外ではこうです」という主張が、いかに一面的かを教えてくれる。

X(Twitter)にも「ポストを翻訳」というボタンがある。イスラエルとハマスの戦争に関しても、それぞれヘブライ語とアラビア語で検索をすると、日本語圏ではあまり見られない議論をのぞくことができる。

近いうちにKindleのような電子書籍には自動翻訳機能が搭載されるだろう。どんな言語の本も、発売後すぐに日本語で読める時代は遠くないと思う(今でもいくつかのアプリを使えば翻訳自体はできる)。

では、もはやわれわれは外国語など学習する必要はないのか。そんなことはない。これまでもお金に余裕のある人は通訳を使うことができた。ビジネスや外交の場では当たり前に通訳が使われてきた。だが一流のビジネスマンや外交官で、一切外国語ができないという人はいないだろう。

とはいえスモールトークが一番難しい。公的な会議なら共通前提や語彙があるので会話の内容も予測できる。しかし世間話や雑談など何気ない会話はそうはいかない。語学力だけではなく、文脈依存的な知識も必要になってくる。

Galaxyの最新シリーズには、リアルタイム翻訳機能が搭載されるという。日本語を含む13言語に対応していて、ドラえもんの「ほんやくコンニャク」は現実化しつつあるようにも思える。

だが本当の意味で「ほんやくコンニャク」が誕生するのは、文脈を超えたコミュニケーションが可能になった時だろう。「ドラえもん」の中では、国や歴史を超えて、あらゆる人が自然に会話をしているように見える。

今や海外在住の、日本語の全く分からない人でも自動翻訳によって「週刊新潮」やデイリー新潮を読むことができる。とはいえ「若新雄純氏の知られざる過去」なんて、いくら自国の言語に翻訳されたところで全く意味が分からない。きっと「ほんやくコンニャク」だったら「若新雄純氏」が何者かという情報も補いながら翻訳してくれるのだろう。日本語話者同士にも「ほんやくコンニャク」が欲しい。