チョコレートプラネット、安村、しずるに拍手喝采… Z世代の中国人にウケる「日本のお笑い」事情

中国でひろがる「小衆市場」

2023年の下半期以降、中国で「小衆市場(ニッチマーケット)」という言葉を目にするようになった。余白のような小さなニーズを探し、一部の人向けに商品やサービスを提供することで、意外なヒットを目指す世界だ。ほかの人がやらないことをやり、知らないものを持つことを求めるブームといえる。その代表は、以前デイリー新潮でも紹介した「小衆旅行(レアな目的地へ行く旅行)」だろう。旅行先での買い物や食事などを選ぶ際、有名ブランドやチェーンではなく、無名でも個人がこだわりを持って提供する店に注目が集まりつつあるのだ。「小衆市場」は派手ではないが、静かに盛り上がっていった。

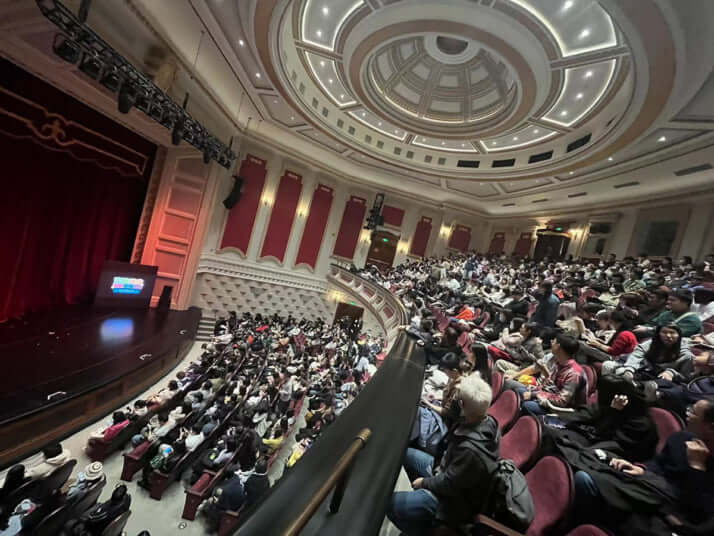

ニッチマーケットとはいえ、中国の人口は単純計算すると日本の約10倍ということになる。小衆市場は実は「ニッチ」ではないのだ。「自分だけが知っている世界、自分なりの楽しみ方を掘りたい」と考える中国人はさらに増えており、今回、上海のライブ会場を埋めた観客は、「日本のお笑い」というニッチな楽しみにたどりついた人びとということではないか。その上で、「笑いどころ」を自分なりにきっちり勉強し、それをおもしろがれる人が多かった。ほんのひと握りだと思っていた人たちが、中国にはけっこうたくさんいたということになる。

「ゴイゴイスーは世界共通の笑い」

会場前で来場したファンに話を聞くと、

「最初は日本のアニメから入って、いろいろコンテンツを掘っていたら漫才にたどりついた。千鳥が好き。今日は5GAPを見に来ました。千鳥の番組ですべったりしますよね。そこがおもしろい」(20代/大学生/男性)

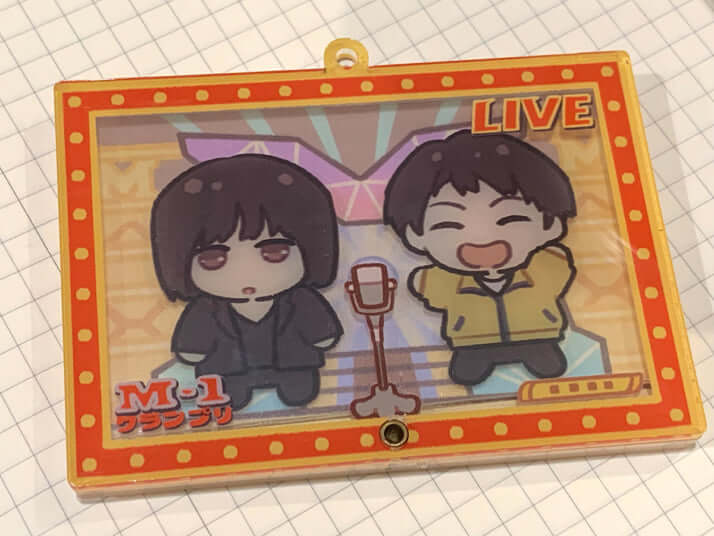

「このライブのために会社を休んで北京から。今回は出演しないけどダイアンが大好き。ランジャタイとやったゴイゴイスーのネタは世界共通の笑いだと思う」(20代/会社員/男性)

といった声が返ってきた。「すべるからおもしろい」という視点があること、話を聞いた彼らの日本語がそれほどうまいわけではないことにもびっくりした。日本留学や滞在歴もないという。

「小衆市場」の盛り上がりの背後には、若い世代のストレスが潜んでいるという説もある。休日や退社後は、職場の人と一切関わらないという話もよく聞く。SNSではタイムラインを開かず、同じ趣味の人同士のグループチャットしか見ないという人も増えている。他人とかかわりたくないのだ。そんな彼らの居場所にはマーケティングは入っていけないが、ビジネスチャンスは隠れているということかもしれない。

「上海にこんな人がいる」という話をすると、日本の知人からは「それは一部の人だけでしょ?」と返されることが多い。「中国にしてはフォロワーが少なすぎるでしょ」と。だが、小衆市場の思いがけない規模とそこにハマる人の熱量──。侮れない。