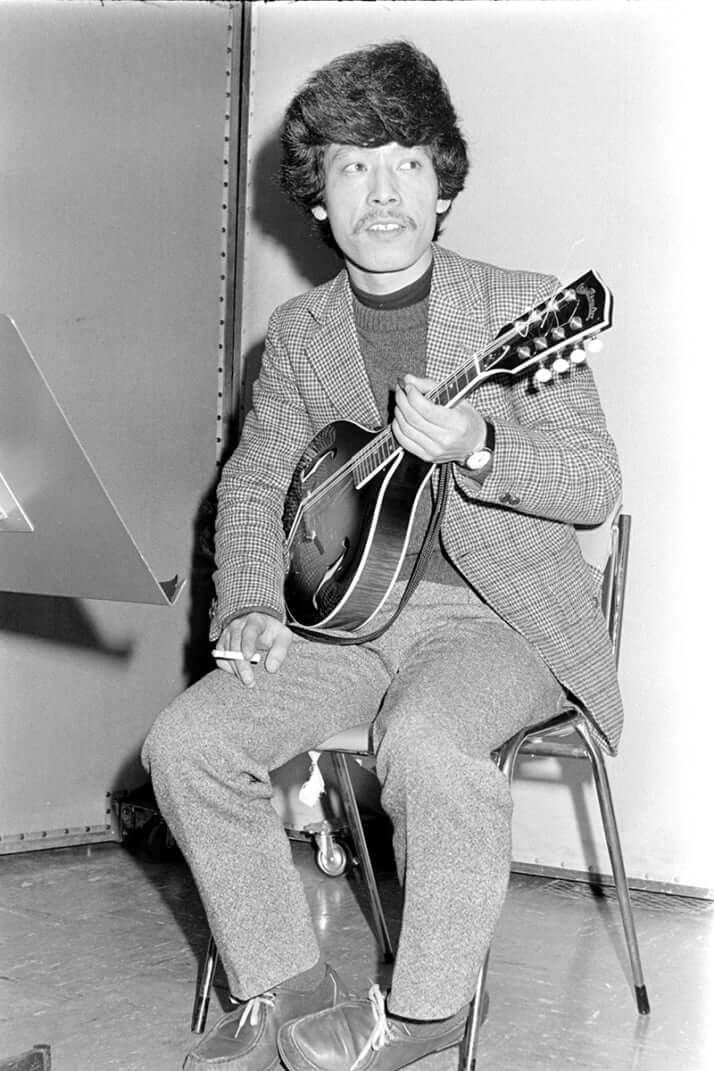

「国が認めない人間国宝」と評された高田渡 家賃5万8000円の木造アパートで暮らしたフォークシンガーの生き方とは

聖なる酔っ払い

それにしても、フォークシンガーって一体何なのだろう。

確かに渡さんは、岡林信康(77)ほどのカリスマ性はなかったし、吉田拓郎(77)ほどの大衆性もなかった。TBS「筑紫哲也NEWS23」に出演したときも、場所はいつものように自宅近くの東京・吉祥寺の焼き鳥屋「いせや」。店は昼ごろから開いており、年金生活者や仕事帰りの労働者を眺めつつウーロンハイをちびちび飲むのが好きだったという。

この番組は面白かった。反戦のメッセージを高々と掲げるのではなく、「日常の風景を歌うことが本当の反戦」と言う渡さんの重たい言葉には、思わず「そうだ!」と膝を叩いた。ウーロンハイを飲みながら、インタビュー中に寝てしまう「聖なる酔っ払い」も映し出された。

あらためて見ると、筑紫哲也(1935~2008)の聞き手としての度量の深さに感心する。そして「ここまで生かしてもらっただけでも十分」という渡さんの言葉が胸に響く。渡さんは自分の死期が近づいていることを察していたのだろうか。

さて、渡さんの足跡について触れよう。1949年、岐阜県生まれ。8歳のときに母が死去。詩人だった父は収入がほとんどなく、息子たちを連れて上京。日雇い労働者として働くも極貧の生活から抜け出せず、深川の援護施設やアパートを転々とした。のちに三鷹に落ち着くが、父も亡くなる。中学卒業後、印刷工場に就職。渡さんは新聞配達をしながら都立高校の定時制に通った。

その名が知られるようになったのは68年、19歳のとき。京都で開かれた第3回関西フォークキャンプに飛び入り参加して歌ったのが「自衛隊に入ろう」である。米国のフォークソングの原曲をもとに、渡さんが作詞した。歌い終わった瞬間、会場を埋めたフォークファンから拍手の嵐が起きた。

当時のフォークブームについて、87年1月31日の朝日新聞夕刊は「フォークの反逆」と題して記者による論考を掲載し、《アメリカもののコピーから、日本語によるメッセージ色の強い歌に中心が移りつつあった》と書いている。

声高に主義主張を掲げる作風ではなかった。フォークソングがニューミュージックと呼ばれようが、商業主義に染まろうが、マイペースで「いせや」に通う日々。昼から酒を飲む年金生活者や労働者を眺めつつ、ウーロンハイをちびちび飲んでいた。

その渡さんが朝日新聞の紙面に初めて出たのは1972年3月4日の夕刊だ。「アングラ歌手 続々“地上”へ」の見出し。アングラで活躍しているフォーク歌手やロック歌手を大手レコード会社が発掘し、売り出しているという記事だった。

東大安田講堂事件から3年。学生運動もピークを過ぎていた。この年、「列島改造」を掲げた田中角栄内閣が誕生。改造論に便乗する土地ブームが起き、公害や環境破壊が深刻化していた。

「私のにっぽん改造論」と題した夕刊インタビュー(同年8月15日)で「どんな歌うたってるの?」と聞かれ、

「まるで望みのないおはなし」

と答え、

「ここまで来ちゃったら、いっそのこと行くとこまで行っちゃったほうがいいんじゃないですか」

とやんわり政治を批判した。

同年10月5日、友人と一緒にヨーロッパに旅立った際の記事には、「テレビに出ない町のフォーク歌手がいるに違いない。そんな人に会えるんじゃないか」と答えている。人々の日常に目を向ける歌い手としての姿勢は、すでにそのころから定まっていた。

[2/3ページ]