後鳥羽上皇が出陣したら、北条義時は負けたはず――圧倒的な戦力差にもかかわらず、この歴史観が「すごい説得力」を持つ理由

1221年、後鳥羽上皇が北条義時を討伐しようとして始まった「承久の乱」は、幕府軍の圧勝に終わる。これによって、朝廷に対する幕府の優位は決定的となり、武家が日本の政治の中心に位置することになった。

速報中国人観光客の減少に「ずっとこのままでいい」 京都では喜びの声が 一方、白川郷では「墓に登ったり、私有地で用を足したり…」 地元住民は嘆息

速報「月給20万円のほとんどを詐欺につぎ込み…」 ロマンス詐欺を巡って逮捕の僧侶は「詐欺被害の常連」だった だまされ続けた“複雑な事情”とは

速報じわじわ進む「高市離れ」とあなどれない「創価学会票」で……「30弱の選挙区で自民が中道にひっくり返される」衝撃予測

実際、後世の公家の中には「後鳥羽上皇が自ら出陣していれば勝てたはず」と考えた人もいたようだ。はたして、そのように考える根拠はどこにあったのか。人気歴史学者・呉座勇一さんの新刊『武士とは何か』から、一部を再編集して紹介しよう。

***

承久3年(1221)5月15日、後鳥羽上皇は北条義時討伐の命令を発した。承久の乱のはじまりである。19日にこの情報に接した鎌倉幕府首脳部は驚愕した。幕府の最高指導者である義時が「朝敵」、すなわち朝廷に対する反逆者と名指しされたのだ。動揺した御家人たちが幕府を裏切り、後鳥羽方につく恐れは大である。

しかし、北条政子の「頼朝公のご恩は山よりも高く海よりも深い」という有名な演説によって御家人たちは結束した。5月22日の早朝、義時の長男である泰時がわずか18騎を率いて京都に向けて進発した。率先して出陣することで、上皇への反逆に尻込みする御家人たちを鼓舞しようとしたのである。泰時を追いかける形で、北条時房(義時の弟)、足利義氏、三浦義村・泰村父子も出撃した(「吾妻鏡」)。

幕府軍の迅速な出陣

「吾妻鏡」承久3年5月25日条によれば、22日から25日にかけて御家人たちは順次出撃した。最終的に幕府軍は東海道軍10万、東山道軍5万、北陸道軍4万の総勢19万騎に膨れ上がったという。北条泰時・北条時房・足利義氏・三浦義村らは東海道軍を率いて京都を目指した。

泰時が軍勢の集結を待たずに、いち早く出陣したのは、「吾妻鏡」によれば、幕府文官のツートップである大江広元・三善康信の献策に基づくという。ただし軍記物の古活字本「承久記(じょうきゅうき)」は、義時の決断であると記す。

同書によれば、5月20日の作戦会議で泰時は「今回のような幕府の一大事において、軍勢が少ないのは良くありません。出陣を2、3日延期して片田舎の武士にいたるまで総動員すべきです」と具申した。これに対し義時は「私は上皇に忠義を尽くしてきたにもかかわらず、讒言(ざんげん)によって朝敵にされてしまった。たとえ百万千万の軍勢を集めても、私の行いが天命に背いていたならば勝てないだろう。運を天に任すしかない。上皇を敵に回す戦いで時間を浪費してはいけない。すぐ出陣すべきだ」と泰時に迅速な出陣を命じた。

義時と泰時のやりとり

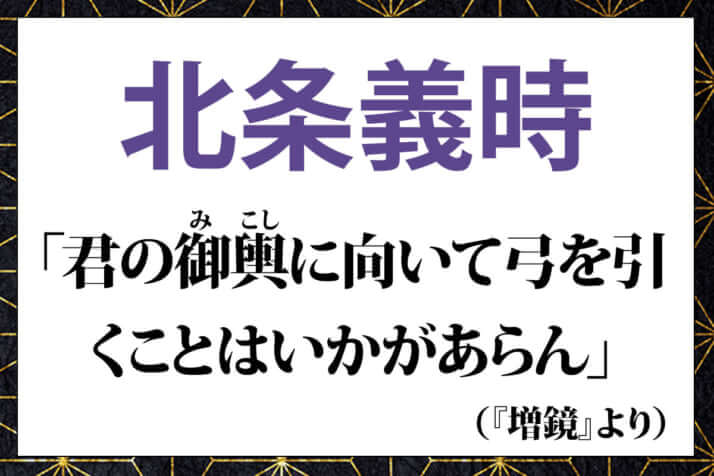

ところが、歴史物語「増鏡(ますかがみ)」は、幕府軍出撃の経過について、「吾妻鏡」や「承久記」諸本と全く異なる説明をしている。以下に示そう。

後鳥羽上皇の挙兵を知って鎌倉は騒然となった。朝敵に認定された義時は、自分の運命はもはやこれまで、と絶望したが、「朝廷の討伐命令といっても、上皇自らが軍を率いられるわけではないのだから、運を天に任せて戦おう」と思い直した。朝廷の討伐軍に攻められて、おめおめと犬死にしたくないと考えた義時は、迎撃ではなく軍を上洛させる積極攻勢策を採った。

義時は泰時を上洛軍の大将に任命し、出陣の際に涙を流しながら語りかけた。「おまえをこのたび上洛させることには、いろいろと思うところがある。潔く戦死して、武士の本懐を遂げよ。敵に背中を見せるようなひきょうなまねをしたら、親子の縁を切る。今が親子の別れの時、二度と会うことはないものと思え。身分こそ低いが、この義時、上皇に対して後ろめたいところなど少しもない。だから私が滅ぶはずはない。戦いに勝つまでは足柄・箱根の関を越えて東国に戻ってきてはならん」と。泰時は「父上のおっしゃる通りだ。再び父上にお目にかかれるだろうか」と思って泣いた。

泰時が引き返してきた理由

こうして幕府軍が出発した翌日、意外なことに、泰時がただ一騎、鞭をあげて戻ってきた。胸騒ぎがした義時は「どうしたのだ」と問うた。すると泰時は次のように答えた。「戦略、軍法については父上の仰せをうかがい、良く分かりました。ですが、もし上洛の途上で、思いもかけず、上皇がみこしに乗って、錦の御旗を掲げて、自ら出陣なさってくるのに遭遇した場合にはいかがいたしましょうか。この一事をお尋ね申し上げようと思い、一人ではせ戻ってきたのです」と。

義時はしばらく思案してから、「よくぞ尋ねてくれた。そのことよ。いくら朝敵と言われていようと、文字通り上皇のみこしに弓を引くことはできない。その時には兜(かぶと)を脱ぎ、弓の弦(つる)を切って、ひたすら恭順の意を示して、上皇の御命令に従うのだ。そうではなくて、上皇は京都にいらっしゃって、討伐軍を派遣されるだけならば、命を捨てる覚悟で、千人の軍勢が一人になっても戦いを続けよ」と返答した。義時の言葉が終わらぬうちに、泰時は急いで出立したという。

「増鏡」の成立経緯

「増鏡」は、治承4年(1180)の後鳥羽院の生誕から説き起こし、元弘(げんこう)3年(1333)に幕府を滅ぼした後醍醐天皇が隠岐から京都に帰還するところで幕を閉じる、鎌倉時代の政治史150年を叙述した歴史物語である。

「増鏡」の成立年代の上限は最終記事の年次である元弘3年になる。では下限はというと、蓬左(ほうさ)文庫系統の写本の奥書中に永和2年(1376)4月15日に書写を終えた旨の記事があるので、遅くともそれ以前には成立していたはずである。

作者に関しては二条良基(よしもと)説が有力であるが、確定的な論拠が存在するわけではないため批判も見られる。いずれにせよ、鎌倉後期から南北朝期にかけて生存した公家の手によるものであることはほぼ確実である。同書を読む限り、作者は歴史や和歌、「源氏物語」などに詳しく、朝廷の衰退と武家の興隆を慨嘆(がいたん)しているからだ。

こうした「増鏡」の性格から、前掲の義時と泰時のやりとりが実在したかどうか、疑問視されている。山岸徳平・鈴木一雄編『鑑賞日本古典文学第14巻 大鏡・増鏡』(角川書店、1976年)は、「『増鏡』はどこまでも京都側、公家側から見た歴史物語である」と指摘し、上の逸話について「鎌倉時代の公家・武家両勢力の関係がかく認識されていたというよりも、これもまた京都側、公家側に見られる武家認識、極言すれば、公家の武家に対しての期待とか願望とかをくむべきであろう」と評している。

歴史学者の石井進も「この挿話はこうであってほしいという公家側の願望を示すものでこそあれ、とうてい事実ではあるまい」と述べている(『日本の歴史7 鎌倉幕府』中公文庫、2004年)。

もし後鳥羽上皇が出陣していたら

私もこの逸話は創作だと思うが、作者の単なる願望の投影とは片付けられないものを感じる。「吾妻鏡」や「承久記」諸本から判明するように、義時ら幕府首脳部は、後鳥羽院をそそのかした「君側(くんそく)の奸(かん)(悪臣)」を討つという体裁をとることで、朝廷への反逆を正当化した。後鳥羽はだまされているだけであり、だました側近たちが悪い。彼らを討つのであって、後鳥羽に刃向かうわけではない、そういう理屈である。

この苦しい言い訳は、後鳥羽自身が出陣してくると、成立しなくなる。幕府軍が「朝敵」であることが誰の目にも明らかになるからだ。弓の弦を切って降伏するとは思えないが、幕府軍にとって厳しい展開になることは確実である。

関ヶ原合戦のif(イフ)としてしばしば議論されるのは、「豊臣秀頼が西軍総大将として出馬してきたら、どうなっていたか」というシミュレーションである。徳川家康率いる東軍は、「君側の奸」である石田三成らを討って秀頼を救うことを大義名分としていた。秀頼が明確に西軍に荷担した場合、この大義名分が崩れ、福島正則ら豊臣恩顧の大名が離反する可能性があった。

「増鏡」の作者の無念

承久の乱についても同様のことがいえる。朝廷の権威はいまだ健在であり、武士たちも天皇崇拝の価値観に拘束されていた。「増鏡」の作者は、「後鳥羽上皇が自ら出陣していたら、朝廷が勝ったはずだ」と推定したのではなかろうか。

それはただの希望的観測ではなく、蓋然性の高い客観的分析だった。なぜなら「増鏡」作者は、後醍醐天皇の倒幕を同時代人として目撃しているからである。

作者は、朝廷が幕府を倒すことが不可能ではないと知っている。後醍醐天皇のように自ら戦場に立っていれば、あるいは後鳥羽上皇は勝利できたのではないか。なぜ前線に出なかったのか。後鳥羽を英邁な君主とたたえる作者はこのことを無念に思い、先掲の逸話を創作したと私は考える。

※『武士とは何か』より一部を再編集。