「1、2、3、ダァーッ!」が生まれた瞬間に“起きたこと” 猪木さんに魅せられた伝説のカメラマンが明かす

自ら立ち上げた新日本プロレス創立50周年の節目の年に、アントニオ猪木は旅立った。リングだけでない、あらゆる「ライバル」や「壁」を乗り越え、本人いわく「最大のライバル」である自分自身(病魔)との闘いに終止符を打った。多くの追悼コメントが、生前の猪木の全てを物語っているが、新日プロ創設と同時にプロレス取材を続けてきた元内外タイムス写真部長・山内猛氏が自身の著書『プロレスラー―至近距離で撮り続けた50年―』(新潮社)に収めきれなかった秘蔵カットと共に、猪木の思い出を語る。

***

猪木さんが逝った――その事実を、私はいまだに受け入れることができない。

一報が入った10月1日から各社の依頼があり、私は何百枚とある猪木さんの写真データの整理に追われている。どの写真も本人がいつも言っていたように、「何はなくとも元気が一番」の表情と姿ばかりだ。

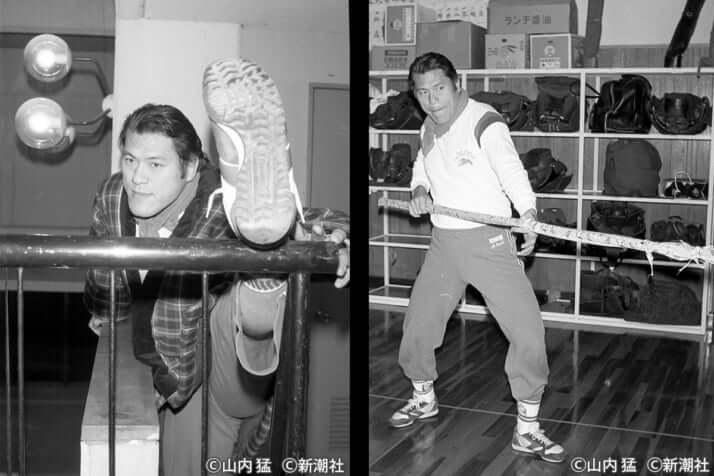

猪木さんの死に際し、亡くなる寸前まで、病気と闘う自らの姿をカメラの前で見せた生き様に感銘を受けた方は多いだろう。だが正直なところ、私は弱々しい猪木さんを見るのは嫌だった。やせ細り、かすれた声で話す様子を見るのも嫌だった。やはりアントニオ猪木は常に笑顔で、元気で、格好よく、そして強く、闘魂全開でいてほしい。だから私の記憶の中で、猪木さんは元気な姿しか思い浮かばない。亡くなった実感がわかないのはそのせいだろう。試合中の素晴らしい写真は、拙著にたくさん収めてあるので、ここでは試合後やリングの外で見せた猪木さんの写真で振り返りたい。

「1、2、3、ダァーッ!」が生まれた瞬間

猪木さんといえば「1、2、3、ダァーッ!」だろう。もともと試合終了時に、「ダァーッ!」はよくやっていた。勝った時はもちろんだが、負けた時でも、客席に向かってポージングすることで、観客が歓喜したものだ。これを、会場にいる客と一緒に、猪木さんの言葉で言うなら「ご唱和」したのが1990年2月10日、東京ドームでの猪木・坂口征二VS橋本真也・蝶野正洋戦だった。猪木・坂口の、最後の黄金コンビによる試合。見事、勝利した猪木さんは事前の約束通り、観客と一緒に決めてくれた。この時の写真があるが、なにしろ一発目なので、観客もリング上のレスラーたちも、若干、戸惑いの表情があるのが懐かしい。

猪木さんはあいさつさえすれば、どの社の記者でも(普段、会場に来ていない週刊誌なども含めて)普通に話をしてくれた。拙著で紹介しているが、女性スキャンダルを起こして丸坊主になってリングに上がったことがあった。取材が殺到することから、試合後、控え室には戻らずにそのままタクシーに乗って宿舎に帰ろうとしたのだが、結局、そのタクシーに乗る際に取材対応(撮影も)してくれた(1986年5月)。

いい話題でも悪い話題でも、常にマスコミの先にある世間一般の目を十分に意識していたと思う。今回の死去を受けてネットでも散見されるが、猪木さんについて語る時「プロレスのすごさを認知させるべく、プロレスに偏見を持つ“世間”を相手に闘い続けてきた」という指摘を散見するが、その通りだと思う。猪木さんとは逆に、ジャイアント馬場さんは、現場で知らない顔の記者を見ると対応しない。「プロレス村の住人」であるかどうかを意識していたのかもしれない。いいか悪いかは別として、この点は非常に対照的だった。

レスラーによっては、試合外の場でカメラを向けると激怒して追い払う人もいるが、猪木さんは違った。これも拙著に載せているが、地方遠征に行って、猪木さんがパンツ一枚でホテルの屋上で日光浴をしていたことがあった。これはいいなと思い「猪木さん、いいですか?」とカメラを向けると「いいよ」。1カットとはいかず、何枚も撮ったが、イヤな顔をすることもなく、撮らせてくれた。

アントニオ猪木といえば、入場時に会場にかかる「炎のファイター」が有名だ。重低音のドラムロールが鳴り響き、「猪木コール」とともに、花道を歩いてくる。猪木さんはこの時からリング上の試合相手を鋭くにらみつけ、「よし、よし、よし、行くぞぉ!」と闘魂のボルテージを上げながら入場してくる。今回の訃報を受けて、「炎のファイター」を聞きながら、猪木さんの入場シーンを思い出したファンも多いのではないだろうか。

試合中も、技をかけるタイミングやポージングも、リングサイドにいる私たちを意識しているように対応してくれた。卍固め、コブラツイスト、スリーパーホールド。かかると同時にカメラマンのシャッターが切られると、今度はそれに呼応するように、吠えてくれる。そのどれもが絵になった。

絵になる、とはどういうことか。それは、自分の技や見せ場だけを強調するのではなく、相手の見せ場やいいところも引き出し、きちんと「受ける」ことで成立することだと思う。猪木さんは受け身について、自分を守るだけでなく相手の技をより美しくみせることができると説いた。拙著には、攻めるだけでなく、攻撃される猪木さんの写真も載せているが、どれもすべて「絵になっている」。

多くのファンが、その死を悼むと同時に、猪木さんがリングで見せてくれたパフォーマンスに多大な影響を受けたことを記している。間近で撮影し続けた私もその一人であることは間違いない。

猪木さん、本当にありがとうございました。

***

※『プロレスラー―至近距離で撮り続けた50年―』に収めきれなかった秘蔵カットより構成。

山内 猛(ヤマウチ・タケシ)

1955年2月23日、神奈川県鎌倉市出身。大学卒業後、写真専門学校を経て1980年、内外タイムス社入社。編集局写真部記者(カメラマン)として、高校時代より撮り始めていたプロレスをメインに担当する。同社写真部長を経て、フリー。2022年4月現在は共同通信社配信の「格闘技最前線」で写真を担当する他、週刊誌等で取材を続けている。