「戦場にいない間、全てを忘れたい」と語るウクライナ兵 50日間現地取材した記者が明かす戦地のリアル

戦場をナメていると批判されるかもしれないが…

「もしウクライナへ行かれるんでしたら、明日までに決めてください」

3月上旬のことだった。私は都内のベラルーシ料理店で、ある編集者と会食をしていた。

ロシア軍がウクライナに全面侵攻したのが2月24日。その少し前から私は、現地在住の日本人たちへのリモート取材を始め、原稿を書き出していた。正直に告白すると、取材を開始した時点で私は、ウクライナという国がどこにあるのかすらよく分かっていなかった。ただ、フィリピンに10年以上住み、タイやベトナムなどアジア各国の在留邦人を取材してきた経験から、「戦地に生きる日本人」の声を伝えたかったのだ。

その原稿の担当編集者と都内でボルシチに舌鼓を打った夜に、突如としてウクライナ行きの話が浮上したのだ。しかも翌日までに決めてほしい、と。

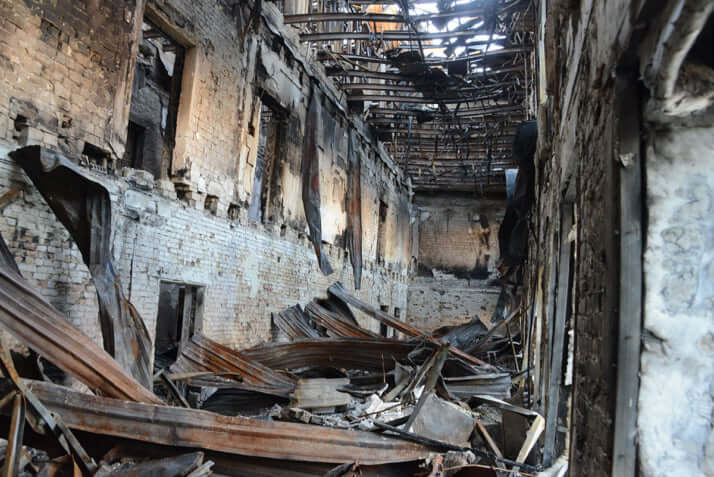

キーウ近郊の戦火がまだ激しかった頃だ。ミサイルが街に撃ち込まれ、破壊された高層住宅の映像がテレビやネットを通じて毎日のように流れてきたから、もちろん不安はあった。そもそも私は、「戦場ジャーナリスト」として活動しているわけではない。経験としては、2017年夏に、フィリピン南部のミンダナオ島でイスラム過激派と国軍が激しい交戦を繰り広げた現場を取材したくらいだ。

「そんな程度の経験で取材に行くなんて、お前は戦場をナメているのか?」

本物の戦場ジャーナリストからしたら、私の判断はそう映ったかもしれない。

あるいは、研究者や専門家には、物見遊山的な感覚で戦場に足を踏み入れるのは、ほとんど自殺行為に等しく、白い目で見られるだろう。

とにかく現場に行かねば

それでも私の心は現地に赴く方向に傾いていた。戦禍の惨状を広く世に伝えたいとか、ロシア軍の蛮行を暴きたいとかいった「ジャーナリスト魂」にはほど遠い動機だった。現場で一体、何が起きているのか自分の目で確かめてみたい。ただそれだけだった。私のライター人生において、これほどまでに世界を揺るがす戦争は今後、もう起きないかもしれない。

留学生時代に欧米・アジアを貧乏旅行した小田実のベストセラー放浪記『何でも見てやろう』につづられた、体当たり精神に近い。とにかく現場に行って、自分の目で見てみないと何事もわからない。

4月上旬にキーウ入り

特に今回のウクライナ戦争は「情報戦」とも呼ばれ、遺体などの凄惨な写真が瞬時に拡散され、SNSが席巻する今のネット時代を象徴していた。それゆえデマやプロパガンダも同様に拡散され、一体何が真実なのかが分かりづらい。だからこそ、小田実と自分を重ね合わせるのは畏れ多いが、「観光客」としてでも現場を見る意味は十分にあるのではないか。そうした判断に加え、これまでのアジア取材で培った勘から、「行けば何とかなる」という楽観的な見方にも、後押しされた。

ベラルーシ料理店を出た翌日、私は編集者に伝えた。

「できるだけ早めに出発します」

3月22日に成田空港を飛び立った私は、まず経由地であるポーランドの首都ワルシャワに到着した。

街に出て最初に気付いたのは、歩行者の大半がマスクをしていないことだ。新型コロナの感染拡大以降、マスク着用が当たり前の日本で過ごしてきた身にとって、これは「革命的」な光景ですらあった。逆にマスクをしている方が浮いてしまうので、戸惑いながらも、外した。以降、取材期間中はマスクを一度も使っていない。

ポーランドでは主に、ウクライナから逃れた避難民の取材をし、国境を越えてウクライナ入りしたのは3月末。最初は西部の都市リヴィウに滞在し、キーウにたどり着いたのは4月6日の夜だった。

[2/6ページ]