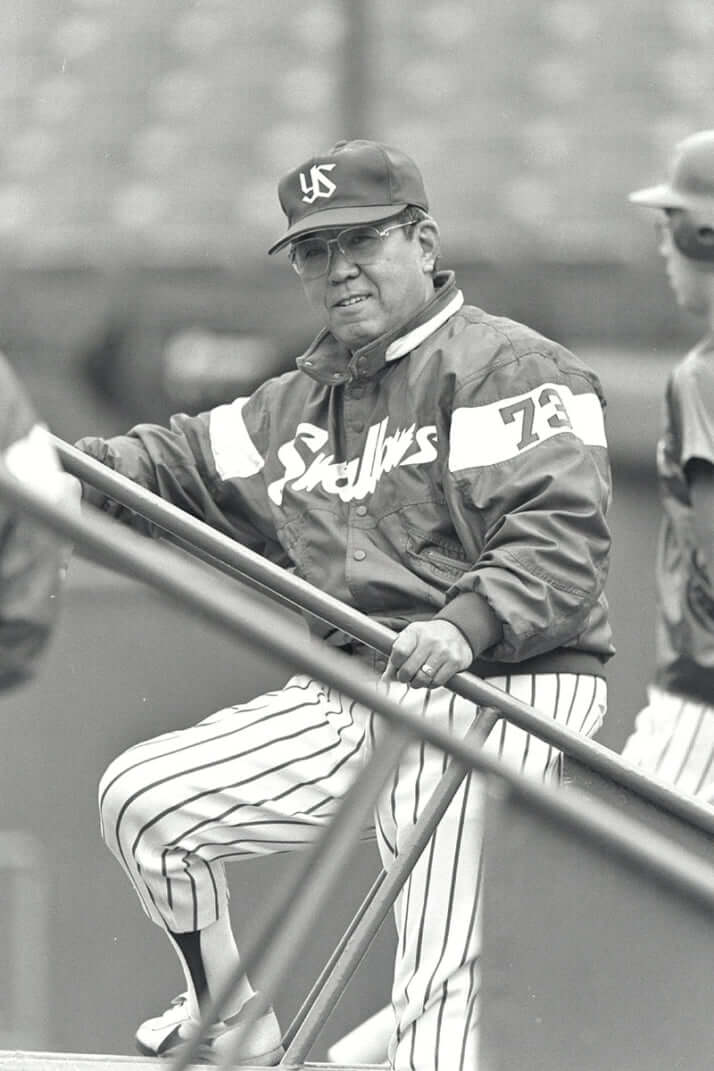

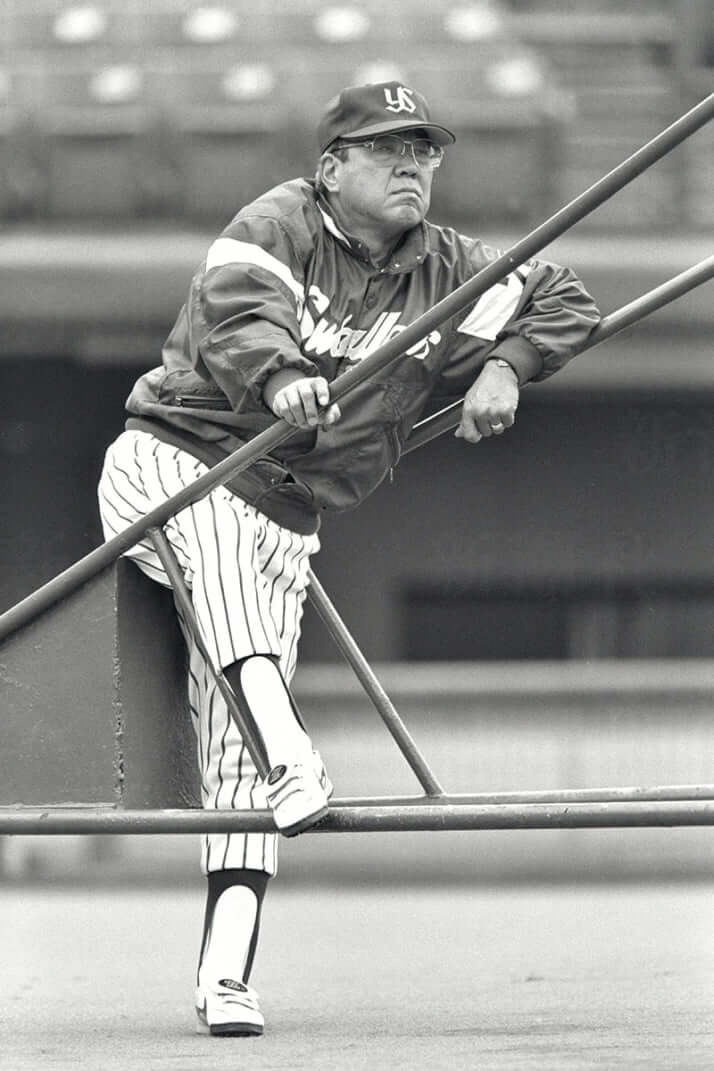

ヤクルト・高津監督が語る「ノムさん」の教え 若手育成の極意と継承した「考える野球」

若手育成の極意

僕自身はあまり意識しませんが、監督やコーチが若い選手から一目置かれているのは間違いありません。当然ながら、彼らは意見しづらい立場にあるので、我々の側から喋りかけるようにしています。

野球の話はもちろんのこと、「昨日は何を食べた?」、「ちゃんと寝てる?」と声をかけることも。選手のことは性格や体調、趣味嗜好など、できる限り多くの情報を知っておくべきだと思うんです。若い選手には「もし我々に言いづらいことがあったら、先輩に代わりに言ってもらいなさい」と話しますし、コミュニケーションをとりやすい環境作りに重きを置いているつもりです。

若い選手はみなが同じように成長していくとは限りません。彼らの育成法を考える意味でも、一人ひとりを深く知ることが重要だと感じます。

たとえば、奥川の起用法については多くのメディアで取り上げられました。通常、先発投手のローテーションは中5日や中6日が多いんですが、昨季の奥川は中9日以上を維持して、しっかりと休ませました。この起用法にはさまざまな意見があったものの、僕のなかに全く迷いはありませんでした。むしろ、奥川を真のエースに育てるための調整法と割り切っていた。このやり方が定着するかはともかく、選手個人に合わせた育成法を探究することは意味があると考えています。そのためにも選手とコミュニケーションをとることが不可欠なんです。

監督の仕事は気づかせ屋

加えて、若い選手との接し方で大事にしているのは“やる気にさせる”ことです。難しい仕事を要求していると思うので、彼らが胸を張ってステージに立てるよう気を遣っています。もちろん、おだてるだけでは選手が育ちませんから、注意することはあります。指導や教育は口に出さないと心に響きません。ただ、生活の乱れや、上手くいかなかったプレーへの振る舞いなど、プロとしての自覚に欠ける行為を注意することはあっても、プレーの結果について怒ることはまずないですね。

どれだけ卓越した選手でも三振やエラーは必ずあるわけです。そんなときは、失敗を叱責するのではなく、「こうした方がいいんじゃないかな」と端的にアドバイスをする。もしかしたら、選手は我々以上にミスを重く受け止め、原因を深く理解しているかもしれない。であれば、一から十まで諭すように説教するのではなく、短い言葉でシンプルに伝える。そんな言葉の方が心に刻まれ、自分なりに考える余地が残ると思うんです。野村監督は「監督の仕事は気づかせ屋だ」と話していましたが、まさにその通りだと感じます。

[3/4ページ]